- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

RUU Permusikan untuk siapa?

TS

kangjati

RUU Permusikan untuk siapa?

Sejak awal kemunculannya, hal yang satu ini terus aja memunculkan polemik.

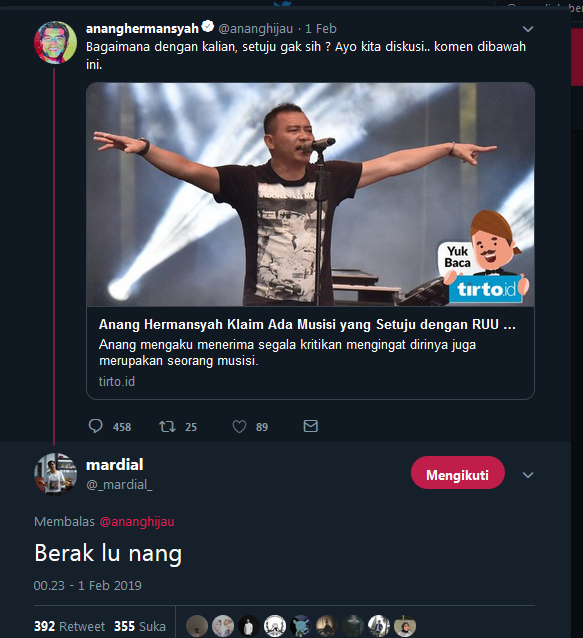

Sikap Anang Hermansyah seorang musisi yang juga anggota DPR yang kayak orang bingung, karena (katanya) dia yang meminta dirancangnya RUU Permusikan, trus nolak, trus dukung lagi. Hadehhhhhhh berak lu nang~~~~~~~~

Banyak musisi yang menolak RUU Permusikan ini. Gak nanggung-nanggung, ampe 260 musisi yang nolak. Dan kebanyakan mereka musisi indie. Jerinx Superman Is Dead yang paling banyak berkoar masalah ini di twitter. Om-om bertato ini lantang banget untuk menolak RUU Permusikan ini.

Bisa dibilang si Anang dengan RUU Permusikannya ini masang standar ganda. Lantas bagaimana jika RUU Permusikan ini jadi direalisasi?

Quote:

Ilustrasi: Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah, didampingi penyanyi Glenn Fredly menghadiri diskusi terkait RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019). | Dede Rizky Permana /ANTARA FOTO

Sejumlah 54 pasal disiapkan dalam draftRancangan Undang-undang tentang Permusikan. RUU ini dibuat untuk mengakomodasi beberapa hal substantif -seperti kegiatan permusikan, perlindungan, pengembangan pelaku musik, serta pengarsipan.

Tidak hanya itu, RUU Permusikan juga menyentuh beberapa hal penting. Yakni, proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi. Terasa lengkap jika dibaca sekejap mata.

Setalah draft ini tersebar, berbagai musisi merasa gerah. Pelbagai kritik pedas mulai dilontarkan oleh musisi pelbagai genre di Indonesia. Bahkan pada 4 Februari 2019 turut muncul Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan yang diinisiasi oleh musisi-musisi indie.

Dari sekian banyak pasal yang dibuat, ada tiga pasal yang paling banyak mendapat respons keras. Yaitu, pasal tentang proses kreasi (Pasal 5), pasal tentang pembuatan acara musik (Pasal 18), dan pasal uji kompetensi (Pasal 32) paling banyak mendapat respons keras.

Pelbagai respons tersebut merupakan wujud kontestasi kepentingan antara musisi dan pihak pengusul RUU —dalam hal ini DPR RI. Maksud hati RUU Permusikan mengakomodasi pelbagai kepentingan dan kalangan,draft tersebut justru ambigu dan segmented. Padahal RUU Permusikan ini kelak akan memayungi segala aktivitas para pelaku musik, tidak terkecuali.

Ekosistem musik Indonesia tidak tunggal

Pasal 1 ayat 2 RUU Permusikan, yang berbunyi “Kegiatan permusikan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi”, merupakan kesadaran skema dan ekosistem musik. Namun hal itu tidak seutuhnya terjalin. RUU Permusikan menggeneralisasi skema dan ekosistem musik sebagai sesuatu yang tunggal dan seragam.

Setiap skema musik memang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun relasi dan interelasi di setiap ekosistem niscaya berbeda satu sama lain.

Pegiat dangdut koplo, contohnya, demi menyiasati label mainstream, memproduksi musik dengan kerja lokal yang mandiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kerja musisi indie, pop daerah, hingga seniman tradisi.

Dalam hal ini, proses produksi secara partikelir hingga label mandiri merupakan skema produksi yang tidak diakomodasi oleh empunya kekuasaan.

Selain itu, soal reproduksi lagu juga akan bermasalah jika ditautkan pada RUU Permusikan. Contohnya, protes pihak Rhoma Irama kepada salah satu orkes melayu di Jombang pada tahun 1990-an.

Saat itu manajemen Rhoma menyampaikan keberatannya karena lagu Sang Raja Dangdut dipertunjukkan atau direproduksi oleh orkes tersebut. Namun protes pihak Rhoma tidak berkepanjangan, dan hanya berupa pemberitahuan.

Saya percaya, pihak Rhoma juga sadar bahwa melalui orkes melayu lokallah popularitas Rhoma dilanggengkan. Reproduksi semacam itu tidak sepenuhnya merugikan musisi, melainkan ikut membantu desiminasi lagu dari musisi terkait. Hal ini juga tidak jauh berbeda pada musisi band cafe yang kerap memainkan lagu musisi lainnya.

Masalah lain juga ada dalam soal distribusi. Pola distribusi dangdut koplo, misal, lebih cair dan fleksibel -seperti penjualan di pelbagai tempat tanpa lisensi.

Belum lagi soal pola yang kerap dianggap sebagai ‘penyakit’ dan meresahkan industri musik, yakni pembajakan. Saya menyesalkan, siapa pun penguasa dan pemangku kepentingan acap kali tutup mata akan logika di balik tindakan tersebut.

Bahkan musisi industri turut menuduh dan mengamini tindakan tersebut sebagai satu dosa besar dalam dunia musik mainstream. Singkat kata, logika dalam praktik ekonomi musik dipaksakan tunggal dan terpusat.

Tidak hanya itu. Kalangan musisi indie pun gerah dengan Pasal 18 yang mengharuskan pembuat acara memiliki lisensi.

Bagaimana pasal ini menanggapi gigs kampus, live musik di pernikahan, hingga pertunjukan amal yang dikhususkan untuk solidaritas tertentu?

Alhasil, persoalan skema kerja hingga ekosistem musik di Indonesia belum usai dimengerti, dan dibiarkan terus bergulir. Tindakan dan cara pandang antropologis untuk mengurai pelbagai ekosistem sangat diperlukan agar logika RUU Permusikan tidak hanya merujuk pada satu sudut pandang, yakni musik industri.

Tepatkah logika musik industri untuk RUU Permusikan?

Jika tajuk dari draft tersebut adalah RUU Tata Kelola Musik Industri, penyikapannya tentu akan berbeda. Namun karena tajuk dari rancangan tersebut menggunakan terma Permusikan maka seyogianya mengakomodasi segala spektrum musik di Indonesia -apa pun itu.

Jika logika industri musik digunakan menjadi landasan tunggal dalam RUU Permusikan, maka perlu diwaspadai adanya penyeragaman skema kerja untuk pelbagai spektrum musik tanah air: musik tradisi, dangdut koplo, pop daerah, kesenian tradisi yang populer, seni populer di ranah tradisi, dan lain sebagainya. Apakah setiap musik harus masuk ke ranah industri?

Logika industri juga dapat menjadi jebakan pada musik-musik tertentu. Cermatilah Pasal 42 RUU Permusikan pasal 42 yang mewajibkan hotel, restoran, dan tempat hiburan menampilkan musik tradisional.

Pasal tersebut seakan memperjuangkan musik tradisi untuk mendapatkan tempat di masyarakat modern. Namun, menurut hemat saya, pasal ini justru berpretensi menjadikan musik tradisi menjadi kitsch semata.

Musik tradisi mempunyai konteks pertunjukannya sendiri, yang acap kali berkenaan dengan ritual atau fase hidup. Menjadikan musik tradisi sebagai agenda pertunjukan hotel itu sama saja mencabut musik tradisi dari akarnya.

Padahal yang dibutuhkan musik tradisi adalah penguatan nilai budaya secara ideologis, bukan hanya praktis. Contoh paling konkret adalah memperbanyak ruang pertunjukan budaya -seperti festival, karnaval, hingga agenda wisata yang sadar budaya.

Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa logika industri tidak dapat merasuk pada spektrum musik yang spesifik. Jika dipaksakan pun, justru dapat berpretensi mencederai varian musik di tanah air, sekaligus mengerdilkan pemahaman kita tentang musik.

RUU Permusikan seharusnya mengandung kesadaran serta pemahaman atas pelbagai musik dan ekosistemnya di tanah air. Hal ini penting agar persoalan ekosistem dalam RUU tidak hanya sebagai gimmicksemata, melainkan negara dapat ‘hadir’ pada aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan relasi tiap lininya.

Direvisi atau ditolak?

Mengagendakan pembuatan RUU Permusikan tentu merupakan niat yang baik dari DPR RI. Musik Indonesia juga membutuhkan undang-undang untuk mengatur tata kelola musik. Namun sementara ini RUU Permusikan hanya mewakili golongan tertentu, yang kelak akan membakukan keseragaman yang sentralistis.

Kini, RUU Permusikan hanya mempunyai dua opsi penyikapan. Yaitu, tolak atau revisi. Pilihan untuk mendukung penolakan atau revisi itu sangatlah mudah untuk diputuskan.

Jika RUU Permusikan -pertama- tidak mengubah logikanya dari musik industri menjadi musik sebagai budaya, dan -kedua- tetap keras kepala untuk menunggalkan skema dan ekosistem musik industri, maka pilihan untuk menolak RUU itu adalah keniscayaan.

RUU Permusikan harus mengakomodasi pelbagai varian dan ekosistem musik di Indonesia. Apabila catatan tersebut dapat dikerjakan, pilihan revisi dapat dipikirkan dengan syarat: pelbagai pihak mengawal penyusunan RUU tersebut.

Kita tidak dapat menyerahkan pembuatan RUU tersebut hanya pada pihak Komisi X DPR RI dan penyusun naskah akademiknya —yang naasnya tidak berkecimpung atau berlatar belakang musik. Proses penyusunan RUU tersebut membutuhkan pandangan dari musisi, akademisi, budayawan, pemangku kepentingan, serta jurnalis.

Pengawalan dan saling silang ini rasanya penting, sehingga harapan musisi atas ruang perlindungan dan aturan main yang tidak memenjarakan dapat diwujudkan.

Atas semua polemik RUU Permusikan ini, ane ngerasa kayak lagi tinggal di negara 'kiri', kreativitas di belenggu rasanya.

Kalo agan gimana? Apakah setuju dengan RUU Permusikan ini?

Kalo ane pribadi ya jelas gak setuju dan melawan !

Spoiler for Bonus:

Quote:

Buat liat informasi menarik lainnya seperti artikel di atas bisa liat di sini

Buat liat informasi menarik lainnya seperti artikel di atas bisa liat di sini

Jangan lupa rate bintang 5

tinggalin komentar dan bersedekah sedikit cendol buat ane dan ane doain agan makin ganteng dan cantik deh

tinggalin komentar dan bersedekah sedikit cendol buat ane dan ane doain agan makin ganteng dan cantik deh

SUMUR :

Beritagar.id

Jangan lupa kunjungi thread ane yang lain gan

Quote:

5 drama kantor yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari

6 Jenis kanker paling mematikan di Indonesia

Maen game aksi di gawai ternyata bisa bikin kita pikun loh gan

4 Penyebab yang bikin gairah seks agan menurun

Ini dia penjelasan kenapa Smartphone agan kagak berfungsi pada udara dingin ekstrem

Inilah alasan kenapa ente harus tidur pake bantal gan

Mengapa ada orang yang tetap kurus meski banyak makan

Antartika menyimpan fosil hewan purba kerabat dinosaurus

Beberapa pantangan ketika tahun baru Imlek yang mungkin belum ente tau

Penyebab Kenapa Orang Pada Selingkuh

6 Jenis kanker paling mematikan di Indonesia

Maen game aksi di gawai ternyata bisa bikin kita pikun loh gan

4 Penyebab yang bikin gairah seks agan menurun

Ini dia penjelasan kenapa Smartphone agan kagak berfungsi pada udara dingin ekstrem

Inilah alasan kenapa ente harus tidur pake bantal gan

Mengapa ada orang yang tetap kurus meski banyak makan

Antartika menyimpan fosil hewan purba kerabat dinosaurus

Beberapa pantangan ketika tahun baru Imlek yang mungkin belum ente tau

Penyebab Kenapa Orang Pada Selingkuh

0

739

Kutip

5

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan