- Beranda

- Komunitas

- Story

- Stories from the Heart

Surat dari Orang Mati

TS

vatimah928

Surat dari Orang Mati

Namaku Andi.

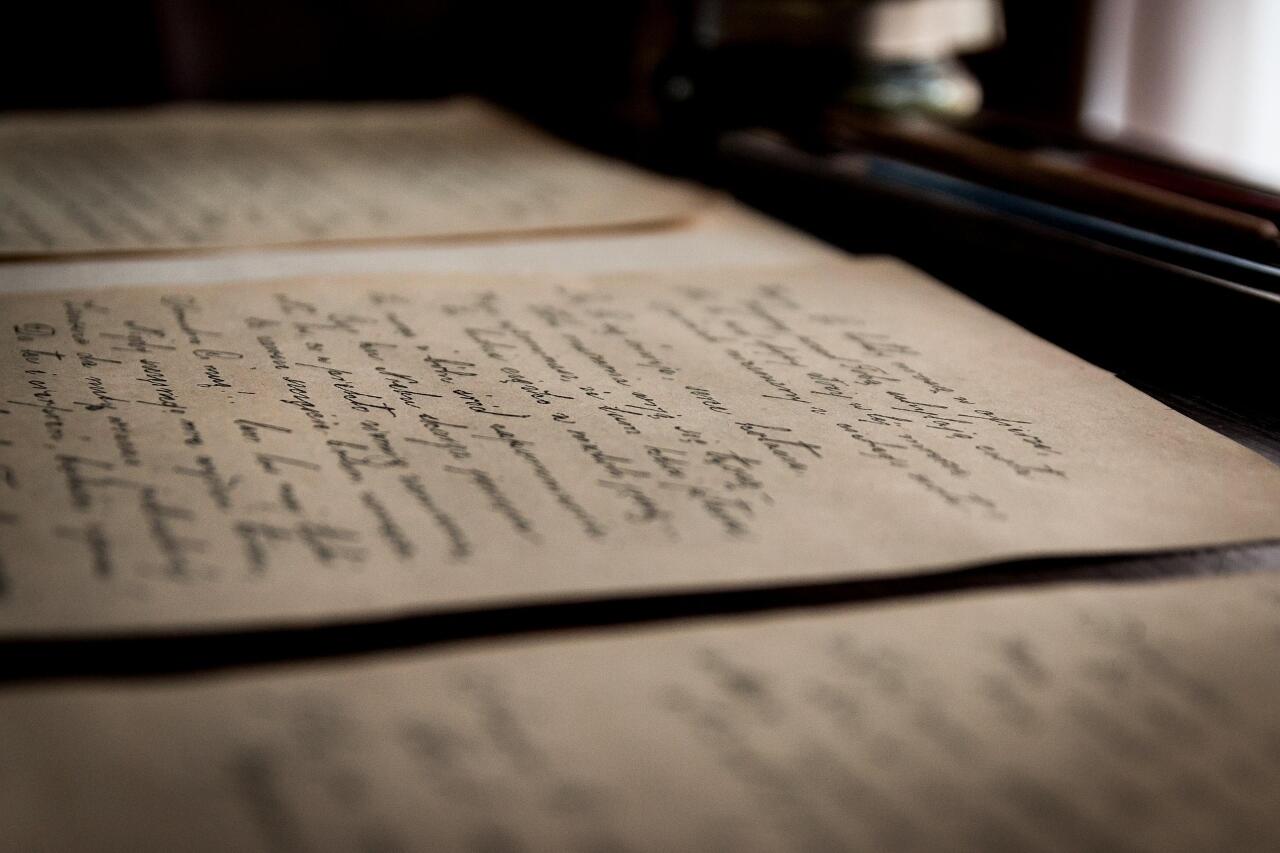

Aku bekerja sebagai juru arsip di sebuah kantor pos tua di pinggiran kota Wonorejo sebuah tempat yang sudah nyaris terlupakan sejak layanan pos dipindah ke pusat kota. Bangunannya berdinding kayu, beratap genting, dan dipenuhi aroma lembap kertas tua bercampur debu.

Setiap pagi aku datang sendirian, membuka jendela yang sudah reot, menyapu lantai kayu yang berderit, lalu memeriksa ratusan tumpukan surat yang belum sempat dikirim bertahun-tahun lalu. Tidak ada rekan kerja, tidak ada pengunjung hanya aku, jam dinding tua yang berdetak lambat, dan suara burung gagak yang sesekali bertengger di genting.

Hidupku berjalan tenang… sampai aku menemukan surat itu.

Hari itu hari Kamis, awal Oktober. Aku sedang merapikan dokumen di lemari besi paling belakang ketika jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak kayu kecil, tertutup gembok berkarat, tersembunyi di balik tumpukan map usang.

Aku hampir saja mengabaikannya, tapi rasa penasaran menang. Dengan obeng kecil, aku congkel gemboknya sampai terbuka. Di dalamnya hanya ada satu amplop kuning tua, tertutup lilin merah yang sudah retak.

Yang membuatku menggigil adalah tulisan di bagian depan:

> Kepada: Andu

> Wonorejo, Jawa Timur

Tulisan tangan itu halus tapi goyah, dan di sudut atas amplop ada cap pos bertanggal 1978.

Itu… dua belas tahun sebelum aku lahir.

Aku menatap amplop itu lama. Tidak mungkin surat ini untukku tapi nama, alamat, semuanya tepat.

Akhirnya, dengan napas yang terasa berat, aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas, agak sobek di tepi, dengan tinta hitam yang mulai pudar. Tulisan di dalamnya membuat bulu kudukku berdiri:

> “Andi.

> Jika kau membaca ini, berarti waktuku sudah habis. Tapi jangan takut, karena aku hanya ingin kau tahu: ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar berakhir.

> Jangan buka laci bawah meja kayu di ruang belakang kantor pos itu.

> Tolong, jangan buka.

> Karena di sanalah aku disembunyikan.”

Aku terdiam.

Kata terakhir itu “disembunyikan” terasa seperti jerat dingin yang melingkar di tengkukku.

Aku menatap sekeliling ruang arsip yang sunyi. Di belakang sana memang ada ruangan kecil, yang jarang kugunakan. Hanya berisi meja tua, kursi patah, dan rak surat yang kosong. Laci bawah meja itu... belum pernah kusentuh sama sekali.

Malamnya, aku tidak bisa tidur.

Surat itu terus terbayang di kepala. Aku mencoba menganggapnya sebagai kebetulan, mungkin dulu ada orang lain bernama Andi, dan surat ini salah alamat. Tapi semakin kupikir, semakin tidak masuk akal: kenapa surat itu tidak pernah terkirim, dan kenapa justru tersimpan rapi di kotak tersegel?

Keesokan harinya, aku datang lebih pagi dari biasa. Langit masih gelap, embun menempel di kaca jendela, dan udara lembap menusuk kulit. Aku berjalan menuju ruang belakang.

Meja kayu tua itu masih di sana penuh debu, dengan satu laci bawah yang kuncinya berkarat.

Aku berdiri di depannya lama, menatapnya sambil menggenggam surat itu di tangan.

Bagian dalam diriku menjerit agar aku pergi, tapi rasa ingin tahu mendorongku lebih kuat.

Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, lalu memegang gagang laci itu.

Satu tarikan pelan…

Laci itu bergerak sedikit, berderit panjang seperti mengerang.

Bau busuk langsung menyeruak campuran debu, karat, dan sesuatu yang lebih tajam… seperti bau darah lama.

Aku menyalakan senter ponsel, mengarahkan cahaya ke dalam.

Di sana, di antara tumpukan kertas lembap, aku melihat sesuatu yang membuat tanganku gemetar:

seikat rambut hitam panjang, terikat pita merah pudar.

Dan di bawahnya sebuah amplop lain, lebih kecil, dengan noda cokelat tua di ujungnya.

Aku menelan ludah. Surat itu… mirip sekali dengan yang kutemukan kemarin.

Di bagian depannya, hanya tertulis satu baris:

> “Untuk yang membuka aku sudah menunggumu.”

Aku menatap sekeliling, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi saat aku berdiri, terdengar sesuatu dari arah pintu masuk bunyi langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di lantai kayu tua.

Padahal aku tahu betul… aku sendirian di bangunan itu.

Aku menahan napas. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Lalu, samar-samar, aku mendengar suara perempuan berbisik dari arah ruangan depan:

“Sudah kubilang… jangan dibuka.”

Aku tertegun. Suara itu dingin, tapi lembut seperti bisikan seseorang yang tidak jauh dariku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Saat kubuka lagi, meja di depanku sudah berubah: di atasnya kini tergeletak foto hitam putih seorang gadis muda bergaun putih, memegang surat di tangannya. Wajahnya menunduk, tapi aku bisa melihat jelas tulisan di pojok bawah foto itu:

>“Andi dan aku 1978.”

Tangan kiriku bergetar hebat. “Apa… apa maksudnya?”

Lalu, dari laci yang terbuka, angin dingin berhembus keluar, meniup potongan rambut itu hingga terurai di lantai.

Dan di antara desiran angin, suara perempuan itu kembali terdengar lebih dekat kali ini:

“Kau akhirnya datang juga…”

Suara itu masih bergaung di telingaku lembut tapi dingin, seperti bisikan yang datang dari dalam kepala sendiri.

“Kau akhirnya datang juga…”

Aku mundur beberapa langkah, hampir tersandung kursi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Udara menjadi berat, dingin, dan setiap helaan napas membuat dadaku sesak.

Foto hitam putih di meja masih di sana gambar seorang gadis muda bergaun putih, memegang surat di tangannya. Tulisan di bawah foto itu kembali membuat tengkukku merinding:

> “Andi dan aku — 1978.”

Tapi… siapa gadis itu? Dan bagaimana mungkin namaku tertulis di foto yang diambil sebelum aku lahir?

Aku menatap foto itu lama, sampai akhirnya kuputuskan untuk mencari tahu. Di ruang depan, masih ada beberapa buku log surat lama dan catatan pengiriman dari tahun 1970-an. Aku menyalakan lampu meja, membuka lembar demi lembar, mencari nama yang mungkin berkaitan.

Dan di situ aku menemukannya sebuah catatan tua dengan tinta pudar:

> *“Pengirim: Lestari. Tujuan: Andi Wonorejo.”

> Tanggal pengiriman: 23 Agustus 1978.

Nama itu… Lestari.

Aku membisikkannya perlahan, seolah lidahku takut menyebutnya keras-keras.

Hal yang membuatku makin bingung: di kolom “status pengiriman”, ada tulisan tangan merah:

> KEMBALI PENERIMA SUDAH MENINGGAL.

Aku menatap tulisan itu tanpa berkedip.

Penerima sudah meninggal? Tapi surat itu ditujukan untuk… Andi. Untukku?

Tiba-tiba lampu meja berkedip. Suara kertas dari ruangan belakang seperti terseret angin.

Aku berlari ke sana meja kayu itu kini kosong. Foto hitam putih tadi sudah tidak ada.

Namun di lantai, tergeletak surat kedua yang tadi kulihat di laci. Amplopnya terbuka, dan di dalamnya ada selembar kertas yang lebih tua, penuh noda cokelat gelap. Tulisan di dalamnya hampir tak terbaca, tapi aku bisa mengenali beberapa kalimat:

> “Andi,

> Maafkan aku… aku tidak sanggup melakukannya. Aku hanya ingin kau tetap di sini, bersamaku. Mereka tidak akan menemukanmu, bukan?

> Jangan khawatir, aku akan simpan kau baik-baik. Di laci ini. Sampai waktunya tiba, dan kita bisa bertemu lagi.”

Tinta di akhir surat itu seperti menetes dan melebar, membentuk noda seperti darah yang mengering.

Tanganku bergetar hebat. Aku menjatuhkan surat itu ke lantai dan melangkah mundur.

Saat itu juga, aku mencium bau anyir yang kuat seperti daging membusuk.

Dan tiba-tiba… aku mendengar suara napas seseorang di belakangku.

Pelan. Berat. Dekat sekali.

Aku berbalik cepat tapi tidak ada siapa pun. Hanya ruangan kosong dengan dinding kayu yang retak.

Lalu sesuatu menetes ke pundakku. Hangat.

Aku mendongak. Dari langit-langit yang berlubang, menetes cairan merah tua.

Saat kutatap lebih lama, aku melihatnya wajah perempuan pucat dengan rambut panjang terurai, menatap dari sela papan langit-langit. Matanya kosong, mulutnya setengah terbuka, seperti sedang berusaha bicara.

Aku terpaku. Tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Perempuan itu turun perlahan, seperti meluncur tanpa suara. Kakinya tidak menyentuh tanah.

Ia berhenti hanya beberapa langkah dariku.

Wajahnya persis seperti gadis di foto itu.

“Lestari…” bisikku gemetar.

Ia tersenyum samar, tapi senyum itu aneh sedih dan dingin sekaligus.

“Kau kembali padaku, Andi,” katanya pelan.

“Aku menunggumu terlalu lama.”

Aku mundur, menabrak meja. “Aku… aku tidak tahu siapa kau.”

Ia menunduk. Dari gaun putihnya yang lusuh menetes darah segar.

“Dulu kau juga bilang begitu,” bisiknya. “Tapi waktu itu… aku tidak tega membiarkanmu pergi.”

Tiba-tiba, kilasan aneh muncul di kepalaku seperti potongan mimpi yang bukan milikku.

Rumah yang sama. Meja kayu yang sama.

Seorang laki-laki muda duduk di kursi, menulis surat, sementara di belakangnya seorang perempuan bergaun putih memegang pisau dapur. Laki-laki itu menoleh… dan wajahnya adalah wajahku.

Lestari berbisik lagi, kali ini lebih lembut, “Aku sudah menepati janji, Andi. Aku simpan kau di sini. Lihat…”

Ia menunduk ke arah laci bawah meja, lalu membukanya perlahan.

Dari dalamnya, keluar tulang-tulang kecil berbalut kain lusuh, seolah sisa jasad yang pernah dikubur terburu-buru. Di atasnya tergeletak kalung perak dengan huruf “A”.

Aku menjerit, terhuyung ke belakang, tapi langkahku terasa berat. Udara di ruangan itu membeku. Lestari mendekat, wajahnya kini berubah kulitnya kelabu, matanya hitam seluruhnya.

“Sekarang giliranku menepati janjimu,” katanya, suaranya bergema dua lapis.

“Kau bilang… kalau aku mati duluan, kau akan menyusulku.”

Aku mencoba berlari, tapi pintu kantor pos menutup sendiri dengan keras. Lampu padam. Dunia menjadi gelap. Yang terakhir kurasakan adalah sentuhan dingin di leherku seperti tangan kecil yang menarikku perlahan ke dalam kegelapan.

Tiga hari kemudian, warga menemukan kantor pos itu terbuka. Di dalamnya, semua surat berserakan, dan di ruang belakang, meja kayu tua itu terbakar sebagian. Polisi hanya menemukan foto hitam putih yang tidak hangus: seorang laki-laki dan perempuan duduk berdampingan, tersenyum samar.

Di bawahnya tertulis:

>“Andi dan Lestari 1978.”

Namun menurut arsip kepolisian lama, Lestari adalah pegawai pos yang meninggal terbunuh tahun 1978 dibunuh oleh tunangannya sendiri yang bernama Andi juru arsip yang menghilang dan tak pernah ditemukan.

Sejak saat itu, warga Wonorejo menghindari kantor pos tua itu. Namun kadang, pada malam hujan, orang bersumpah masih bisa melihat cahaya lampu di dalam, dan suara dua orang yang berbicara pelan, diiringi bunyi kertas surat yang disobek:

“Kau akhirnya datang juga…”

Diubah oleh vatimah928 Hari ini 00:05

khalidki dan 2 lainnya memberi reputasi

3

163

4

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan