- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

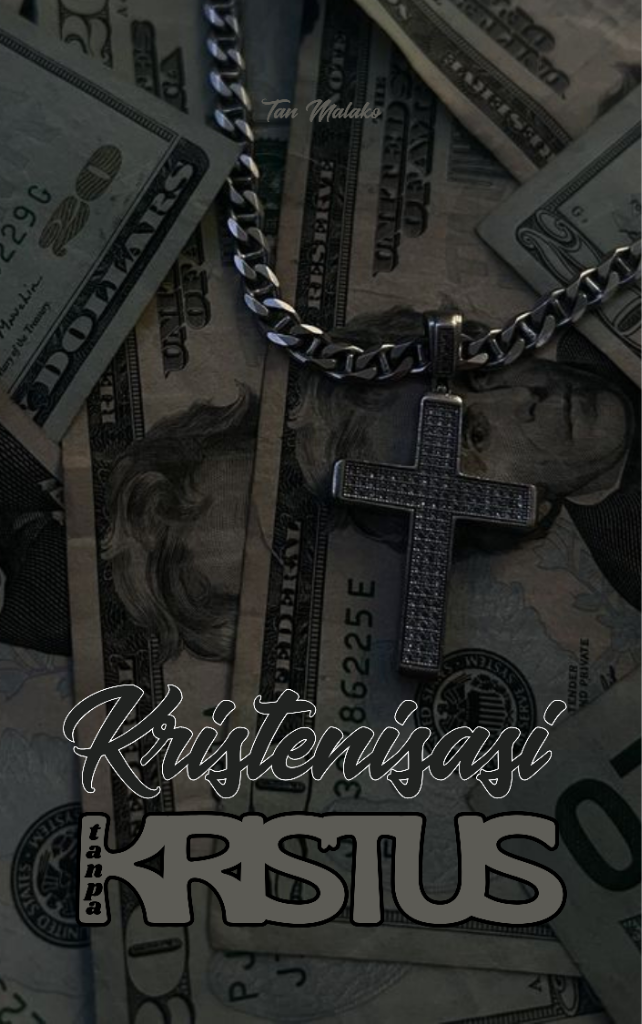

Kristenisasi tanpa Kristus

TS

tanmalako091539

Kristenisasi tanpa Kristus

Sejarah panjang Kristenisasi di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari pertarungan epistemologis. Pada tahap awal kedatangan bangsa Eropa, Kristenisasi dilakukan secara frontal: gereja didirikan, sekolah misi dibuka, dan Injil dikabarkan dengan cara langsung. Strategi ini efektif di beberapa daerah, seperti Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, tetapi gagal di wilayah Islam dengan kekuatan sosial-politik yang kuat, seperti Aceh, Jawa, dan Minangkabau.

Jan Sihar Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004) mencatat bahwa di wilayah dengan struktur Islam yang mapan, misi terbuka justru menimbulkan resistensi. Alih-alih menghasilkan konversi massal, strategi itu memicu konflik dan memperkuat identitas Islam lokal. Dalam konteks inilah, kolonial dan misionaris mulai menyadari bahwa strategi frontal tidak akan pernah berhasil menaklukkan Islam.

Abad ke-19 menandai lahirnya strategi baru: infiltrasi. Tokoh sentral di balik strategi ini adalah Christiaan Snouck Hurgronje. Dalam karyanya De Atjehers (1893), ia menekankan pentingnya membedakan Islam sebagai agama ritual—yang boleh dijalankan umat—dari Islam sebagai kekuatan politik—yang harus ditekan. Snouck bahkan menyamar sebagai muslim di Mekkah untuk memahami Islam dari dalam. Strateginya bukan menantang ulama secara terbuka, melainkan memengaruhi cara mereka berpikir.

Michel Foucault dalam Power/Knowledge (1980) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah instrumen kekuasaan yang paling efektif. Snouck memahami logika ini: jika ulama bisa diarahkan, maka umat otomatis akan mengikuti. Fokus misi pun bergeser: dari rakyat awam ke elit pengetahuan, dari jamaah ke ahli agama.

Karel Steenbrink dalam Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (1986) menegaskan bahwa kolonialisme berperan besar dalam transformasi pendidikan Islam. Melalui sekolah-sekolah negeri, kolonial memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat, rasionalitas modern, dan disiplin birokrasi. Sementara itu, pesantren didorong untuk memasukkan kurikulum umum agar lebih “relevan”.

Pendidikan misi juga mengambil peran penting. Leonard Y. Andaya dalam The World of Maluku (1993) menunjukkan bahwa di Maluku, sekolah misi menghasilkan generasi baru birokrat, tentara, dan pegawai yang setia kepada kolonial. Anak-anak yang bersekolah di lembaga misi memang tidak selalu menjadi Kristen, tetapi mereka menyerap nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan rasionalitas Barat. Efek jangka panjangnya lebih signifikan: mereka menjadi agen kolonial dalam tubuh masyarakatnya sendiri.

Pola serupa dapat dilihat di Minahasa, Sulawesi Utara. Cornelis Ch. de Jong dalam De Zending der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (1935) mencatat bagaimana keberhasilan misi di Minahasa tidak hanya diukur dari jumlah orang yang dibaptis, tetapi juga dari terbentuknya elit lokal Kristen yang mengisi struktur administrasi kolonial. Pendidikan menjadi alat paling ampuh untuk mencetak “Kristen baru”—bukan hanya secara agama, tetapi juga secara mentalitas.

Di wilayah muslim yang kuat, strategi ini harus lebih halus. Madrasah dan sekolah Islam yang didirikan pada awal abad ke-20, sering kali dipuji sebagai upaya modernisasi Islam. Namun, jika dilihat dari perspektif kritis, seperti yang diingatkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), modernisasi pendidikan juga bisa menjadi arena domestikasi. Murid-murid muslim diajarkan sains, matematika, dan bahasa Eropa, tetapi secara bersamaan diarahkan menjauh dari pemahaman Islam politik.

Edward Said dalam Orientalism (1978) menjelaskan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya dengan menundukkan Timur dari luar, tetapi juga dengan membentuk cara Timur memandang dirinya sendiri. Ulama yang belajar di Barat atau di lembaga pendidikan modern kolonial adalah contoh paling jelas dari internalisasi orientalisme. Mereka pulang sebagai “ahli agama” dengan reputasi ilmiah, tetapi epistemologi mereka sudah selaras dengan modernitas sekuler.

William Roff dalam Studies on Islam and Society in Southeast Asia (2009) menegaskan bahwa kolonialisme di Asia Tenggara jarang menargetkan konversi massal. Yang lebih penting adalah memastikan Islam tidak mengganggu proyek negara modern. Untuk itu, kontrol terhadap ulama adalah kunci. Jika ulama bisa dikondisikan untuk mengajarkan Islam yang privat dan apolitis, maka Islam tidak lagi menjadi ancaman.

Talal Asad dalam Genealogies of Religion (1993) mengingatkan bahwa agama selalu dikonstruksi oleh kekuasaan. “Ahli agama” yang lahir dari sistem pendidikan kolonial-modern adalah produk konstruksi itu. Mereka tetap berbicara dalam bahasa agama, tetapi makna agama sudah bergeser. Islam tidak lagi diposisikan sebagai kekuatan sosial-politik, melainkan sebagai moralitas personal.

Di Jawa, kolonial memanfaatkan modernisasi pendidikan Islam untuk melemahkan otoritas pendidikan Islam tradisional. Steenbrink mencatat bahwa madrasah yang diperkenalkan pada awal abad ke-20 menjadi perantara masuknya kurikulum Barat. Ulama lulusan madrasah modern lebih akrab dengan ilmu umum, tetapi kurang mendalami kitab kuning. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan basis resistensi politik Islam.

Di Sumatra Barat, muncul gerakan “kaum muda” yang dipengaruhi oleh modernisme Islam Timur Tengah. Gerakan ini menekankan rasionalitas, purifikasi, dan penolakan terhadap praktik lokal. Namun, sebagaimana dicatat Azyumardi Azra dalam The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia (2004), modernisme Islam yang tampak progresif juga kompatibel dengan agenda kolonial: Islam dijadikan agama privat yang lebih cocok dengan negara modern.

Dan setelah sejarah panjang infiltrasi misionaris ke dalam dunia pendidikan Islam, satu ironi besar muncul di hadapan kita. Kristenisasi tidak lagi hadir dari luar, dengan tanda salib dan injil di tangan, tetapi merembes dari dalam, dibawa oleh mereka yang tampil sebagai ahli agama.

Umat melihat sorban, mendengar ayat, dan merasakan kharisma, tetapi sering tidak menyadari bahwa kerangka pengetahuan yang dipakai telah lama dikonstruksi oleh kolonial dan modernitas Barat. Dengan demikian, bahasa agama tetap dipertahankan, tetapi maknanya telah berubah.

Justru karena itulah, para ahli agama yang mestinya menjadi benteng terakhir pertahanan kini justru menjadi kelompok yang paling layak dicurigai sebagai agen terselubung. Bukan karena mereka sadar menjalankan misi, melainkan karena epistemologi yang mereka bawa sudah menyerap nilai-nilai yang dirancang untuk menjinakkan Islam.

Maka, sikap kritis terhadap otoritas dan ahli -ahli agama menjadi keniscayaan. Kecurigaan bukan ditujukan pada simbol lahiriah, melainkan pada wacana yang mereka sebarkan. Sejarah mengajarkan bahwa pengaruh kolonial tidak pernah benar-benar hilang; ia hidup kembali melalui tafsir, kurikulum, dan pendidikan yang seolah-olah Islami, tetapi sesungguhnya melanjutkan proyek lama: mengendalikan umat dari dalam.

Jan Sihar Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004) mencatat bahwa di wilayah dengan struktur Islam yang mapan, misi terbuka justru menimbulkan resistensi. Alih-alih menghasilkan konversi massal, strategi itu memicu konflik dan memperkuat identitas Islam lokal. Dalam konteks inilah, kolonial dan misionaris mulai menyadari bahwa strategi frontal tidak akan pernah berhasil menaklukkan Islam.

Abad ke-19 menandai lahirnya strategi baru: infiltrasi. Tokoh sentral di balik strategi ini adalah Christiaan Snouck Hurgronje. Dalam karyanya De Atjehers (1893), ia menekankan pentingnya membedakan Islam sebagai agama ritual—yang boleh dijalankan umat—dari Islam sebagai kekuatan politik—yang harus ditekan. Snouck bahkan menyamar sebagai muslim di Mekkah untuk memahami Islam dari dalam. Strateginya bukan menantang ulama secara terbuka, melainkan memengaruhi cara mereka berpikir.

Michel Foucault dalam Power/Knowledge (1980) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah instrumen kekuasaan yang paling efektif. Snouck memahami logika ini: jika ulama bisa diarahkan, maka umat otomatis akan mengikuti. Fokus misi pun bergeser: dari rakyat awam ke elit pengetahuan, dari jamaah ke ahli agama.

Karel Steenbrink dalam Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (1986) menegaskan bahwa kolonialisme berperan besar dalam transformasi pendidikan Islam. Melalui sekolah-sekolah negeri, kolonial memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat, rasionalitas modern, dan disiplin birokrasi. Sementara itu, pesantren didorong untuk memasukkan kurikulum umum agar lebih “relevan”.

Pendidikan misi juga mengambil peran penting. Leonard Y. Andaya dalam The World of Maluku (1993) menunjukkan bahwa di Maluku, sekolah misi menghasilkan generasi baru birokrat, tentara, dan pegawai yang setia kepada kolonial. Anak-anak yang bersekolah di lembaga misi memang tidak selalu menjadi Kristen, tetapi mereka menyerap nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan rasionalitas Barat. Efek jangka panjangnya lebih signifikan: mereka menjadi agen kolonial dalam tubuh masyarakatnya sendiri.

Pola serupa dapat dilihat di Minahasa, Sulawesi Utara. Cornelis Ch. de Jong dalam De Zending der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (1935) mencatat bagaimana keberhasilan misi di Minahasa tidak hanya diukur dari jumlah orang yang dibaptis, tetapi juga dari terbentuknya elit lokal Kristen yang mengisi struktur administrasi kolonial. Pendidikan menjadi alat paling ampuh untuk mencetak “Kristen baru”—bukan hanya secara agama, tetapi juga secara mentalitas.

Di wilayah muslim yang kuat, strategi ini harus lebih halus. Madrasah dan sekolah Islam yang didirikan pada awal abad ke-20, sering kali dipuji sebagai upaya modernisasi Islam. Namun, jika dilihat dari perspektif kritis, seperti yang diingatkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), modernisasi pendidikan juga bisa menjadi arena domestikasi. Murid-murid muslim diajarkan sains, matematika, dan bahasa Eropa, tetapi secara bersamaan diarahkan menjauh dari pemahaman Islam politik.

Edward Said dalam Orientalism (1978) menjelaskan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya dengan menundukkan Timur dari luar, tetapi juga dengan membentuk cara Timur memandang dirinya sendiri. Ulama yang belajar di Barat atau di lembaga pendidikan modern kolonial adalah contoh paling jelas dari internalisasi orientalisme. Mereka pulang sebagai “ahli agama” dengan reputasi ilmiah, tetapi epistemologi mereka sudah selaras dengan modernitas sekuler.

William Roff dalam Studies on Islam and Society in Southeast Asia (2009) menegaskan bahwa kolonialisme di Asia Tenggara jarang menargetkan konversi massal. Yang lebih penting adalah memastikan Islam tidak mengganggu proyek negara modern. Untuk itu, kontrol terhadap ulama adalah kunci. Jika ulama bisa dikondisikan untuk mengajarkan Islam yang privat dan apolitis, maka Islam tidak lagi menjadi ancaman.

Talal Asad dalam Genealogies of Religion (1993) mengingatkan bahwa agama selalu dikonstruksi oleh kekuasaan. “Ahli agama” yang lahir dari sistem pendidikan kolonial-modern adalah produk konstruksi itu. Mereka tetap berbicara dalam bahasa agama, tetapi makna agama sudah bergeser. Islam tidak lagi diposisikan sebagai kekuatan sosial-politik, melainkan sebagai moralitas personal.

Di Jawa, kolonial memanfaatkan modernisasi pendidikan Islam untuk melemahkan otoritas pendidikan Islam tradisional. Steenbrink mencatat bahwa madrasah yang diperkenalkan pada awal abad ke-20 menjadi perantara masuknya kurikulum Barat. Ulama lulusan madrasah modern lebih akrab dengan ilmu umum, tetapi kurang mendalami kitab kuning. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan basis resistensi politik Islam.

Di Sumatra Barat, muncul gerakan “kaum muda” yang dipengaruhi oleh modernisme Islam Timur Tengah. Gerakan ini menekankan rasionalitas, purifikasi, dan penolakan terhadap praktik lokal. Namun, sebagaimana dicatat Azyumardi Azra dalam The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia (2004), modernisme Islam yang tampak progresif juga kompatibel dengan agenda kolonial: Islam dijadikan agama privat yang lebih cocok dengan negara modern.

Dan setelah sejarah panjang infiltrasi misionaris ke dalam dunia pendidikan Islam, satu ironi besar muncul di hadapan kita. Kristenisasi tidak lagi hadir dari luar, dengan tanda salib dan injil di tangan, tetapi merembes dari dalam, dibawa oleh mereka yang tampil sebagai ahli agama.

Umat melihat sorban, mendengar ayat, dan merasakan kharisma, tetapi sering tidak menyadari bahwa kerangka pengetahuan yang dipakai telah lama dikonstruksi oleh kolonial dan modernitas Barat. Dengan demikian, bahasa agama tetap dipertahankan, tetapi maknanya telah berubah.

Justru karena itulah, para ahli agama yang mestinya menjadi benteng terakhir pertahanan kini justru menjadi kelompok yang paling layak dicurigai sebagai agen terselubung. Bukan karena mereka sadar menjalankan misi, melainkan karena epistemologi yang mereka bawa sudah menyerap nilai-nilai yang dirancang untuk menjinakkan Islam.

Maka, sikap kritis terhadap otoritas dan ahli -ahli agama menjadi keniscayaan. Kecurigaan bukan ditujukan pada simbol lahiriah, melainkan pada wacana yang mereka sebarkan. Sejarah mengajarkan bahwa pengaruh kolonial tidak pernah benar-benar hilang; ia hidup kembali melalui tafsir, kurikulum, dan pendidikan yang seolah-olah Islami, tetapi sesungguhnya melanjutkan proyek lama: mengendalikan umat dari dalam.

key24ra dan creativeslen783 memberi reputasi

2

120

3

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan