- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

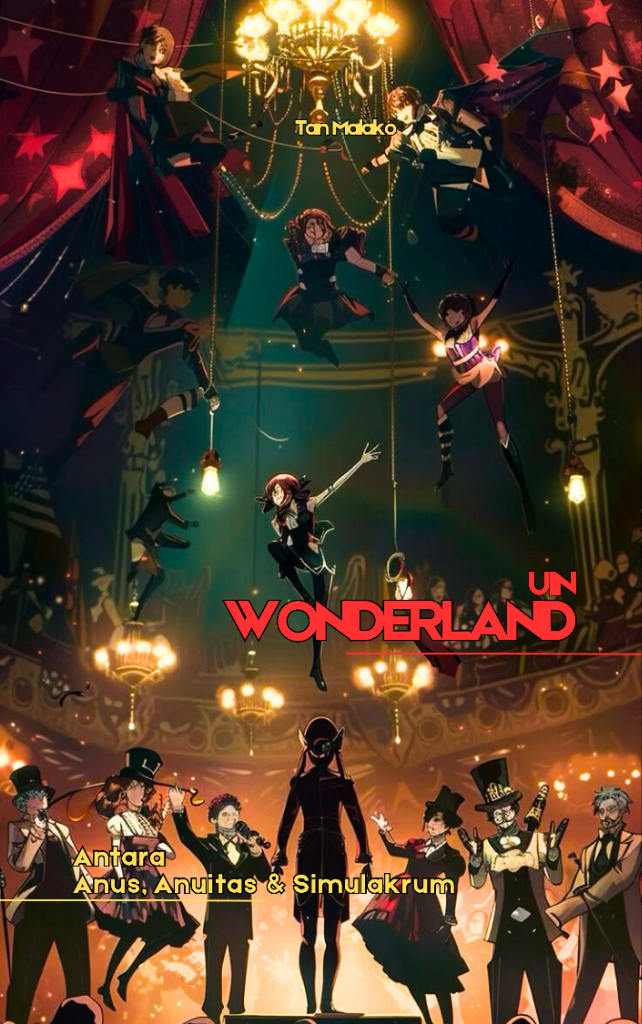

UIN Wonderland: Antara Anus, Anuitas & Simulakrum

TS

tanmalako091539

UIN Wonderland: Antara Anus, Anuitas & Simulakrum

Kampus religius sering dianggap sebagai oase di tengah padang pasir sekularitas. Di sana, katanya, moralitas diajarkan bersamaan dengan ilmu pengetahuan. Di brosur penerimaan mahasiswa baru, semua itu terlihat rapi dan menenangkan: ada kaligrafi, ada ornamen Islami, ada jargon tentang integrasi iman dan ilmu. Tapi di balik itu semua, kampus seringkali bukan lagi laboratorium akademik, melainkan laboratorium absurditas. Jika di kampus sekuler orang sibuk berebut jabatan akademik, di kampus religius orang berebut citra kesucian, sambil diam-diam merawat jejaring kelam di bawah meja.

Di UIN Alauddin Makassar, absurditas ini mencapai titik kulminasinya ketika dua kasus besar pecah hampir bersamaan: satu kasus sodomi yang menyeret pegawai kampus berinisial SS, dan satu lagi kasus pemalsuan uang yang melibatkan kepala perpustakaan berinisial AI. Dua kasus ini, meskipun tampak berbeda di permukaan, sebenarnya adalah cerminan dari satu masalah yang sama: sistem kampus yang membiarkan penyimpangan berlangsung selama bertahun-tahun dengan cara pura-pura tidak tahu.

Mari kita mulai dengan lakon pertama: kasus sodomi. SS bukan dosen, bukan pula pejabat struktural, tapi entah bagaimana ia memiliki kekuasaan sosial yang melebihi dosen tetap. Ia mengatur urusan administrasi, membantu perpanjangan KRS, memuluskan pengurusan SK, bahkan—menurut beberapa korban—menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk mendapatkan akses ke fasilitas kampus tertentu. Di balik jabatan non-strukturalnya, ia menjadi semacam gatekeeper informal.

Inilah yang disebut oleh sosiolog Pierre Bourdieu sebagai modal sosial terselubung. Di kampus, kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh SK rektor atau jabatan di struktur organisasi. Ada kekuasaan lain yang bergerak di bawah radar, melalui relasi informal, jaringan pertemanan, dan praktik-praktik backstage yang tidak tercatat secara administratif. Dalam ruang-ruang itulah kekuasaan seperti milik SS bekerja: menawarkan bantuan dengan syarat yang tidak tertulis, seringkali dengan harga yang tidak kasat mata.

Modus operandinya klasik dan kolonial: memanfaatkan kebutuhan orang-orang yang lebih lemah. Mahasiswa yang terdesak urusan administrasi, bingung mengurus beasiswa, takut di-DO karena KRS tak selesai, semua itu menjadi sasaran empuk. Mereka datang dengan harapan dibantu, lalu masuk ke dalam perangkap relasi kuasa yang bengkok. SS, menurut laporan polisi, menggunakan celah ini untuk memaksa beberapa mahasiswa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Ada yang dipaksa, ada yang diancam, ada yang diiming-imingi. Kombinasi antara kekuasaan kecil dan kebutuhan ekonomi menciptakan kondisi sempurna bagi kekerasan seksual terselubung.

Kita sering membayangkan kekerasan seksual sebagai peristiwa yang berlangsung di lorong gelap, tapi kenyataannya bisa berlangsung di ruang administrasi, di ruang tunggu kampus, atau bahkan di depan meja fotokopi. Kekerasan ini tidak selalu berbentuk paksaan fisik. Ia bisa muncul dalam bentuk bujuk rayu, tekanan psikologis, atau relasi ketergantungan. Dalam istilah Michel Foucault, ini adalah bentuk kekuasaan yang tidak kasat mata tapi sangat efektif, karena bekerja melalui tubuh dan pikiran korban.

Lebih tragis lagi, kasus ini tidak muncul begitu saja. Ia bukan petir di siang bolong. Menurut beberapa sumber, praktik ini sudah berlangsung sejak 2016. Artinya, selama tujuh tahun lebih, ada aktivitas seksual menyimpang yang terjadi di lingkungan kampus dengan modus kekuasaan administratif. Pertanyaannya: kenapa selama itu dibiarkan? Kenapa baru sekarang terbongkar?

Jawabannya bisa macam-macam, tergantung dari mana kita memandang. Bisa jadi karena korban baru berani bicara. Bisa juga karena ada dorongan politik tertentu. Atau bisa jadi karena memang sudah waktunya pentas ini dibuka, sebagai bagian dari pertunjukan yang lebih besar. Di dunia simulasi sosial, skandal seringkali bukan sekadar kebocoran informasi, melainkan bagian dari panggung yang sengaja dipersiapkan.

Baudrillard pernah mengatakan bahwa kita hidup di zaman simulakrum, di mana yang palsu lebih terang daripada yang nyata. Skandal menjadi komoditas. Ia dikemas, dijual, dipertontonkan, lalu dilupakan. Ketika satu kasus muncul, publik dibuat heboh. Tapi di balik kehebohan itu, ada permainan lain yang lebih besar yang sengaja disembunyikan oleh layar skandal.

Di saat publik masih sibuk membahas siapa pelaku sodomi, apakah benar ada rekaman video, apakah ada alat pelicin bermerk, tiba-tiba muncul lakon kedua: penangkapan kepala perpustakaan AI yang diduga mencetak uang palsu di lingkungan kampus. Ini bukan cerita fiksi. Polisi menemukan mesin cetak uang di ruang perpustakaan, lengkap dengan kertas dan tinta khusus. AI diduga menjalankan bisnis uang palsu sejak 2010. Bayangkan: 15 tahun mencetak uang palsu di ruang yang seharusnya menjadi simbol peradaban intelektual.

Bagaimana mungkin mesin cetak uang bisa berdengung di perpustakaan selama belasan tahun tanpa diketahui siapa-siapa? Bukankah perpustakaan adalah ruang publik? Ada pegawai lain, ada dosen, ada mahasiswa yang bolak-balik. Apakah mereka tuli semua? Ataukah memang sudah masuk dalam ekosistem permisif, di mana semua orang pura-pura tidak tahu demi kenyamanan bersama?

Kasus uang palsu ini memperlihatkan satu hal yang lebih dalam: kampus sebagai ruang produksi bukan hanya ilmu, tapi juga simulasi dan kepalsuan. Di UIN Makassar, perpustakaan ternyata bukan hanya tempat meminjam buku, tapi juga tempat memproduksi lembaran rupiah palsu. Di luar sana, masyarakat sibuk memperdebatkan halal-haram uang digital, e-money, dan fintech syariah, sementara di dalam kampus uang palsu dicetak secara manual di belakang rak buku. Sungguh pemandangan yang tak tercantum di literatur fiqh mana pun.

Kedua kasus ini—sodomi dan uang palsu—bukanlah dua kejadian yang berdiri sendiri. Mereka adalah dua wajah dari satu koin yang sama: simulasi kampus religius yang rapuh. Di depan publik, kampus sibuk menampilkan citra kesucian. Ada parade dosen memakai sorban di seminar. Ada ceramah tentang akhlakul karimah setiap Jumat pagi. Ada jargon integrasi iman dan ilmu di setiap spanduk. Tapi di belakang layar, ada praktik kekuasaan yang menyimpang, ada relasi sosial yang korup, ada jaringan kekerasan seksual dan pemalsuan uang yang berlangsung tanpa kontrol.

Inilah yang disebut oleh Slavoj Žižek sebagai cinisme sistemik. Semua orang tahu ada yang salah, tapi semua orang memilih diam, karena sudah masuk dalam ekosistem kepentingan. Dosen tahu, tapi tidak bicara. Pegawai tahu, tapi pura-pura sibuk. Mahasiswa tahu, tapi memilih menunduk. Diam menjadi bagian dari protokol sosial. Semua pura-pura suci di siang hari, dan pura-pura buta di malam hari.

Ketika dua kasus ini meledak di publik, pihak kampus seperti biasa mengeluarkan pernyataan klise: membentuk tim etik, tim ad hoc,dan tim verifikasi. Mereka berpura-pura terkejut, seakan-akan baru tahu hari ini. Padahal, dalam sistem birokrasi kampus, sulit membayangkan ada aktivitas selama tujuh tahun (apalagi lima belas tahun) tanpa diketahui atasan. Jika benar tidak tahu, berarti kampus ini sangat buruk dalam sistem pengawasannya. Jika tahu tapi diam, berarti kampus ini sudah lama menjadi organisasi semi-kriminal dengan topeng keagamaan.

Akar masalahnya bukan sekadar tindakan individu, tapi struktur yang melanggengkan budaya permisif. Di kampus religius, ada kecenderungan untuk menyembunyikan skandal agar citra kesucian tetap terjaga. Ini berbahaya, karena menciptakan kultur penyangkalan yang sistematis. Semakin suci citra yang dipamerkan, semakin banyak ruang gelap yang dibiarkan tumbuh di belakangnya.

Lucunya, publik hanya sibuk membahas aktor kecil di permukaan. SS dan AI menjadi kambing hitam yang sempurna. Padahal, mereka hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Di belakang dua orang ini, ada jaringan birokrasi yang permisif, ada kultur organisasi yang anti-kritik, ada pola relasi sosial yang membiarkan penyimpangan karena semua orang merasa punya dosa masing-masing.

Jika diteruskan, jangan-jangan beberapa tahun lagi UIN Alauddin akan membuka program studi baru: Magister Simulasi dan Ilmu Kepalsuan Terapan. Mata kuliahnya bisa mencakup; Manajemen Simulasi Moral di Institusi Religius. Strategi Distraksi Berbasis Media Sosial. Estetika Kepalsuan dan Etika Kemunafikan. Judul skripsinya mungkin seperti ini: “Hegemoni Simulakrum dalam Institusi Pendidikan Islam: Studi Kasus UIN Alauddin Makassar”.

Kita bisa tertawa membacanya, tapi tawa itu getir. Karena yang kita saksikan bukan sekadar dua skandal, melainkan panggung besar kepalsuan yang sudah lama dipelihara oleh sistem. Ini bukan soal SS atau AI, tapi soal ekosistem yang membiarkan penyimpangan karena takut kehilangan kenyamanan sosial.

Jika publik hanya berhenti di level heboh, maka pentas ini akan terus berulang. Hari ini sodomi, besok uang palsu, lusa mungkin narkoba, esok lusa bisa korupsi beasiswa. Semua menjadi bagian dari pertunjukan yang rutin, seperti episode sinetron yang berganti setiap minggu.

Akhirnya, publik adalah penonton yang sibuk mengomentari adegan, tapi lupa memeriksa siapa dalang di belakang layar. Selamat datang di UIN Wonderland, kampus semiotik, tempat realitas tak lagi penting, yang penting adalah bagaimana cerita dikemas.

Jika Anda merasa terganggu membaca ini, berarti Anda masih punya akal sehat. Jika tidak, mungkin Anda sudah lama menjadi bagian dari simulakrum.

Di UIN Alauddin Makassar, absurditas ini mencapai titik kulminasinya ketika dua kasus besar pecah hampir bersamaan: satu kasus sodomi yang menyeret pegawai kampus berinisial SS, dan satu lagi kasus pemalsuan uang yang melibatkan kepala perpustakaan berinisial AI. Dua kasus ini, meskipun tampak berbeda di permukaan, sebenarnya adalah cerminan dari satu masalah yang sama: sistem kampus yang membiarkan penyimpangan berlangsung selama bertahun-tahun dengan cara pura-pura tidak tahu.

Mari kita mulai dengan lakon pertama: kasus sodomi. SS bukan dosen, bukan pula pejabat struktural, tapi entah bagaimana ia memiliki kekuasaan sosial yang melebihi dosen tetap. Ia mengatur urusan administrasi, membantu perpanjangan KRS, memuluskan pengurusan SK, bahkan—menurut beberapa korban—menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk mendapatkan akses ke fasilitas kampus tertentu. Di balik jabatan non-strukturalnya, ia menjadi semacam gatekeeper informal.

Inilah yang disebut oleh sosiolog Pierre Bourdieu sebagai modal sosial terselubung. Di kampus, kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh SK rektor atau jabatan di struktur organisasi. Ada kekuasaan lain yang bergerak di bawah radar, melalui relasi informal, jaringan pertemanan, dan praktik-praktik backstage yang tidak tercatat secara administratif. Dalam ruang-ruang itulah kekuasaan seperti milik SS bekerja: menawarkan bantuan dengan syarat yang tidak tertulis, seringkali dengan harga yang tidak kasat mata.

Modus operandinya klasik dan kolonial: memanfaatkan kebutuhan orang-orang yang lebih lemah. Mahasiswa yang terdesak urusan administrasi, bingung mengurus beasiswa, takut di-DO karena KRS tak selesai, semua itu menjadi sasaran empuk. Mereka datang dengan harapan dibantu, lalu masuk ke dalam perangkap relasi kuasa yang bengkok. SS, menurut laporan polisi, menggunakan celah ini untuk memaksa beberapa mahasiswa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Ada yang dipaksa, ada yang diancam, ada yang diiming-imingi. Kombinasi antara kekuasaan kecil dan kebutuhan ekonomi menciptakan kondisi sempurna bagi kekerasan seksual terselubung.

Kita sering membayangkan kekerasan seksual sebagai peristiwa yang berlangsung di lorong gelap, tapi kenyataannya bisa berlangsung di ruang administrasi, di ruang tunggu kampus, atau bahkan di depan meja fotokopi. Kekerasan ini tidak selalu berbentuk paksaan fisik. Ia bisa muncul dalam bentuk bujuk rayu, tekanan psikologis, atau relasi ketergantungan. Dalam istilah Michel Foucault, ini adalah bentuk kekuasaan yang tidak kasat mata tapi sangat efektif, karena bekerja melalui tubuh dan pikiran korban.

Lebih tragis lagi, kasus ini tidak muncul begitu saja. Ia bukan petir di siang bolong. Menurut beberapa sumber, praktik ini sudah berlangsung sejak 2016. Artinya, selama tujuh tahun lebih, ada aktivitas seksual menyimpang yang terjadi di lingkungan kampus dengan modus kekuasaan administratif. Pertanyaannya: kenapa selama itu dibiarkan? Kenapa baru sekarang terbongkar?

Jawabannya bisa macam-macam, tergantung dari mana kita memandang. Bisa jadi karena korban baru berani bicara. Bisa juga karena ada dorongan politik tertentu. Atau bisa jadi karena memang sudah waktunya pentas ini dibuka, sebagai bagian dari pertunjukan yang lebih besar. Di dunia simulasi sosial, skandal seringkali bukan sekadar kebocoran informasi, melainkan bagian dari panggung yang sengaja dipersiapkan.

Baudrillard pernah mengatakan bahwa kita hidup di zaman simulakrum, di mana yang palsu lebih terang daripada yang nyata. Skandal menjadi komoditas. Ia dikemas, dijual, dipertontonkan, lalu dilupakan. Ketika satu kasus muncul, publik dibuat heboh. Tapi di balik kehebohan itu, ada permainan lain yang lebih besar yang sengaja disembunyikan oleh layar skandal.

Di saat publik masih sibuk membahas siapa pelaku sodomi, apakah benar ada rekaman video, apakah ada alat pelicin bermerk, tiba-tiba muncul lakon kedua: penangkapan kepala perpustakaan AI yang diduga mencetak uang palsu di lingkungan kampus. Ini bukan cerita fiksi. Polisi menemukan mesin cetak uang di ruang perpustakaan, lengkap dengan kertas dan tinta khusus. AI diduga menjalankan bisnis uang palsu sejak 2010. Bayangkan: 15 tahun mencetak uang palsu di ruang yang seharusnya menjadi simbol peradaban intelektual.

Bagaimana mungkin mesin cetak uang bisa berdengung di perpustakaan selama belasan tahun tanpa diketahui siapa-siapa? Bukankah perpustakaan adalah ruang publik? Ada pegawai lain, ada dosen, ada mahasiswa yang bolak-balik. Apakah mereka tuli semua? Ataukah memang sudah masuk dalam ekosistem permisif, di mana semua orang pura-pura tidak tahu demi kenyamanan bersama?

Kasus uang palsu ini memperlihatkan satu hal yang lebih dalam: kampus sebagai ruang produksi bukan hanya ilmu, tapi juga simulasi dan kepalsuan. Di UIN Makassar, perpustakaan ternyata bukan hanya tempat meminjam buku, tapi juga tempat memproduksi lembaran rupiah palsu. Di luar sana, masyarakat sibuk memperdebatkan halal-haram uang digital, e-money, dan fintech syariah, sementara di dalam kampus uang palsu dicetak secara manual di belakang rak buku. Sungguh pemandangan yang tak tercantum di literatur fiqh mana pun.

Kedua kasus ini—sodomi dan uang palsu—bukanlah dua kejadian yang berdiri sendiri. Mereka adalah dua wajah dari satu koin yang sama: simulasi kampus religius yang rapuh. Di depan publik, kampus sibuk menampilkan citra kesucian. Ada parade dosen memakai sorban di seminar. Ada ceramah tentang akhlakul karimah setiap Jumat pagi. Ada jargon integrasi iman dan ilmu di setiap spanduk. Tapi di belakang layar, ada praktik kekuasaan yang menyimpang, ada relasi sosial yang korup, ada jaringan kekerasan seksual dan pemalsuan uang yang berlangsung tanpa kontrol.

Inilah yang disebut oleh Slavoj Žižek sebagai cinisme sistemik. Semua orang tahu ada yang salah, tapi semua orang memilih diam, karena sudah masuk dalam ekosistem kepentingan. Dosen tahu, tapi tidak bicara. Pegawai tahu, tapi pura-pura sibuk. Mahasiswa tahu, tapi memilih menunduk. Diam menjadi bagian dari protokol sosial. Semua pura-pura suci di siang hari, dan pura-pura buta di malam hari.

Ketika dua kasus ini meledak di publik, pihak kampus seperti biasa mengeluarkan pernyataan klise: membentuk tim etik, tim ad hoc,dan tim verifikasi. Mereka berpura-pura terkejut, seakan-akan baru tahu hari ini. Padahal, dalam sistem birokrasi kampus, sulit membayangkan ada aktivitas selama tujuh tahun (apalagi lima belas tahun) tanpa diketahui atasan. Jika benar tidak tahu, berarti kampus ini sangat buruk dalam sistem pengawasannya. Jika tahu tapi diam, berarti kampus ini sudah lama menjadi organisasi semi-kriminal dengan topeng keagamaan.

Akar masalahnya bukan sekadar tindakan individu, tapi struktur yang melanggengkan budaya permisif. Di kampus religius, ada kecenderungan untuk menyembunyikan skandal agar citra kesucian tetap terjaga. Ini berbahaya, karena menciptakan kultur penyangkalan yang sistematis. Semakin suci citra yang dipamerkan, semakin banyak ruang gelap yang dibiarkan tumbuh di belakangnya.

Lucunya, publik hanya sibuk membahas aktor kecil di permukaan. SS dan AI menjadi kambing hitam yang sempurna. Padahal, mereka hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Di belakang dua orang ini, ada jaringan birokrasi yang permisif, ada kultur organisasi yang anti-kritik, ada pola relasi sosial yang membiarkan penyimpangan karena semua orang merasa punya dosa masing-masing.

Jika diteruskan, jangan-jangan beberapa tahun lagi UIN Alauddin akan membuka program studi baru: Magister Simulasi dan Ilmu Kepalsuan Terapan. Mata kuliahnya bisa mencakup; Manajemen Simulasi Moral di Institusi Religius. Strategi Distraksi Berbasis Media Sosial. Estetika Kepalsuan dan Etika Kemunafikan. Judul skripsinya mungkin seperti ini: “Hegemoni Simulakrum dalam Institusi Pendidikan Islam: Studi Kasus UIN Alauddin Makassar”.

Kita bisa tertawa membacanya, tapi tawa itu getir. Karena yang kita saksikan bukan sekadar dua skandal, melainkan panggung besar kepalsuan yang sudah lama dipelihara oleh sistem. Ini bukan soal SS atau AI, tapi soal ekosistem yang membiarkan penyimpangan karena takut kehilangan kenyamanan sosial.

Jika publik hanya berhenti di level heboh, maka pentas ini akan terus berulang. Hari ini sodomi, besok uang palsu, lusa mungkin narkoba, esok lusa bisa korupsi beasiswa. Semua menjadi bagian dari pertunjukan yang rutin, seperti episode sinetron yang berganti setiap minggu.

Akhirnya, publik adalah penonton yang sibuk mengomentari adegan, tapi lupa memeriksa siapa dalang di belakang layar. Selamat datang di UIN Wonderland, kampus semiotik, tempat realitas tak lagi penting, yang penting adalah bagaimana cerita dikemas.

Jika Anda merasa terganggu membaca ini, berarti Anda masih punya akal sehat. Jika tidak, mungkin Anda sudah lama menjadi bagian dari simulakrum.

0

24

0

Komentar yang asik ya

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan