- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

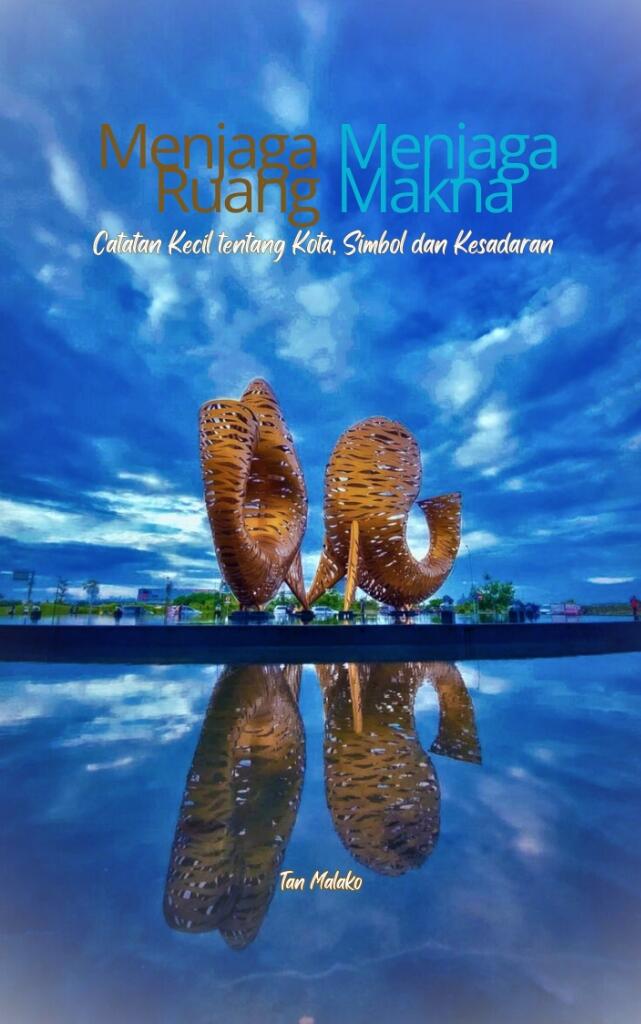

Menjaga Ruang, Menjaga Makna: Catatan Kecil tentang Kota, Simbol dan Kesadaran

TS

tanmalako091539

Menjaga Ruang, Menjaga Makna: Catatan Kecil tentang Kota, Simbol dan Kesadaran

Makassar, kota maritim yang terus bergerak, baru-baru ini menampilkan simbol visual baru: patung dua ikan yang menjulang di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI). Ia mencolok, monumental, dan difungsikan sebagai ikon baru kota. Namun, seiring berjalannya waktu, patung itu mengundang lebih banyak tanya daripada tepuk tangan: mengapa dua ikan? Mengapa ikan? Dan simbolisasi apa yang hendak ditegakkan di balik kemegahan visual itu?

Dalam studi kebudayaan visual, tak ada simbol yang netral. Simbol selalu mengandung tafsir dan bisa menjadi medan kuasa. Ketika dua ikan dijadikan penanda visual utama di ruang publik, kita berhak bertanya dari mana asal maknanya dan apa pesan laten yang diselipkan. Estetika sering kali digunakan sebagai pembungkus ideologi---halus, tak kentara, namun kuat mengakar di bawah sadar publik.

Simbol ikan dalam sejarah Kekristenan memiliki makna sangat spesifik. Kata ichthys (bahasa Yunani untuk "ikan") adalah akronim dari Isous Christos, Theou Yios, Sôtèr---yang berarti "Yesus Kristus, Anak Allah, Juruselamat." Ini bukan sekadar simbol perikanan, tetapi kode rahasia kaum Kristen awal dalam menghadapi tekanan Romawi. Ikan juga hadir dalam banyak kisah Injil, mulai dari mukjizat penggandaan makanan (lima roti dan dua ikan), hingga metafora spiritual tentang "penjala manusia."

Lalu, apakah dua ikan raksasa di Makassar juga merupakan bentuk pewartaan visual yang terselubung? Tentu kita tidak sedang menuduh secara sembrono. Namun penting untuk mempertanyakan konteks simbol ini muncul---siapa yang mengusung, untuk siapa ia dibangun, dan pesan budaya apa yang dihadirkannya?

Yang menjadi soal, simbol dua ikan tidak punya akar dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Kita lebih akrab dengan simbol layar phinisi, naskah klasik seperti I La Galigo, atau narasi perlawanan maritim dari masa ke masa. Dua ikan sebagai simbol kota terasa dipaksakan---tidak tumbuh dari bawah, tapi dijatuhkan dari atas.

Di sinilah kita melihat gejala reteritorialisasi simbolik: ketika simbol luar dimasukkan ke dalam ruang lokal tanpa dialog budaya yang cukup. Ini bukan hal baru. Banyak kota di Indonesia kini mengalami yang disebut Henri Lefebvre sebagai "produksi ruang" berdasarkan logika kuasa---di mana ruang publik tidak dibentuk dari akar sosial-budaya warga, melainkan dari rancang estetika yang sering kali menyimpan agenda politik maupun ideologis.

Pemerintah mungkin melihatnya sebagai bagian dari "urban beautification" atau penataan kota modern. Tapi seperti diingatkan Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik bekerja paling efektif justru ketika ia tidak disadari. Ketika simbol baru ditampilkan tanpa partisipasi kultural, ia berisiko menjadi bentuk dominasi halus atas identitas lokal.

Patung dua ikan ini tidak hanya estetis. Ia adalah semiotic insertion---penanaman makna ke dalam ruang publik. Ia bekerja seperti altar visual, yang secara diam-diam menggeser simbol-simbol lokal dari pusat perhatian. Ini bukan soal teologi, tapi soal kontrol makna.

Dalam studi komunikasi visual dan teori poskolonial, infiltrasi simbol semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk soft evangelism atau evangelisasi halus. Bukan lagi lewat mimbar dan gereja, tapi lewat patung dan taman kota. Bukan dengan teks agama, tapi dengan bentuk visual yang netral di permukaan, namun sarat pesan jika dibaca secara mendalam.

Tentu saja, sebagian akan menuduh ini sebagai paranoia berlebihan. Namun seperti diingatkan Slavoj iek, ideologi justru bekerja paling dalam ketika ia tampak normal. Simbol ikan di ruang kota mungkin tak lagi kita perhatikan setelah sebulan. Tapi ia menetap dalam lanskap batin kita. Ia menjadi bagian dari visualisasi kota, dan pada akhirnya dari memori kolektif masyarakat.

Simbol adalah jembatan antara imajinasi dan realitas. Jika jembatan itu dibangun dengan bahan asing tanpa pondasi budaya lokal, maka akan ada yang runtuh: ingatan bersama.

Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Makassar sepatutnya merayakan identitas lokalnya dengan cara yang otentik. Simbol-simbol publik yang dibangun---apalagi berskala monumental---harus lahir dari dialog dengan sejarah dan masyarakatnya sendiri, bukan sekadar meminjam bentuk dari luar yang secara diam-diam menggeser narasi kebudayaan. Pembangunan ruang tidak boleh menjadi praktik estetik yang kehilangan konteks.

Di era visual seperti sekarang, simbol lebih cepat membentuk kesadaran daripada teks atau doktrin. Oleh karena itu, pembacaan kritis atas bentuk, patung, dan ikon yang muncul di ruang kota menjadi sangat penting. Ruang publik bukan sekadar tempat berkumpul, tapi medan di mana nilai-nilai budaya, keagamaan, dan ideologis saling berkelindan. Dalam hal ini, patung dua ikan bukan sekadar karya seni, tetapi bagian dari narasi yang patut kita tafsirkan dengan penuh kesadaran

.Dalam studi kebudayaan visual, tak ada simbol yang netral. Simbol selalu mengandung tafsir dan bisa menjadi medan kuasa. Ketika dua ikan dijadikan penanda visual utama di ruang publik, kita berhak bertanya dari mana asal maknanya dan apa pesan laten yang diselipkan. Estetika sering kali digunakan sebagai pembungkus ideologi---halus, tak kentara, namun kuat mengakar di bawah sadar publik.

Simbol ikan dalam sejarah Kekristenan memiliki makna sangat spesifik. Kata ichthys (bahasa Yunani untuk "ikan") adalah akronim dari Isous Christos, Theou Yios, Sôtèr---yang berarti "Yesus Kristus, Anak Allah, Juruselamat." Ini bukan sekadar simbol perikanan, tetapi kode rahasia kaum Kristen awal dalam menghadapi tekanan Romawi. Ikan juga hadir dalam banyak kisah Injil, mulai dari mukjizat penggandaan makanan (lima roti dan dua ikan), hingga metafora spiritual tentang "penjala manusia."

Lalu, apakah dua ikan raksasa di Makassar juga merupakan bentuk pewartaan visual yang terselubung? Tentu kita tidak sedang menuduh secara sembrono. Namun penting untuk mempertanyakan konteks simbol ini muncul---siapa yang mengusung, untuk siapa ia dibangun, dan pesan budaya apa yang dihadirkannya?

Yang menjadi soal, simbol dua ikan tidak punya akar dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Kita lebih akrab dengan simbol layar phinisi, naskah klasik seperti I La Galigo, atau narasi perlawanan maritim dari masa ke masa. Dua ikan sebagai simbol kota terasa dipaksakan---tidak tumbuh dari bawah, tapi dijatuhkan dari atas.

Di sinilah kita melihat gejala reteritorialisasi simbolik: ketika simbol luar dimasukkan ke dalam ruang lokal tanpa dialog budaya yang cukup. Ini bukan hal baru. Banyak kota di Indonesia kini mengalami yang disebut Henri Lefebvre sebagai "produksi ruang" berdasarkan logika kuasa---di mana ruang publik tidak dibentuk dari akar sosial-budaya warga, melainkan dari rancang estetika yang sering kali menyimpan agenda politik maupun ideologis.

Pemerintah mungkin melihatnya sebagai bagian dari "urban beautification" atau penataan kota modern. Tapi seperti diingatkan Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik bekerja paling efektif justru ketika ia tidak disadari. Ketika simbol baru ditampilkan tanpa partisipasi kultural, ia berisiko menjadi bentuk dominasi halus atas identitas lokal.

Patung dua ikan ini tidak hanya estetis. Ia adalah semiotic insertion---penanaman makna ke dalam ruang publik. Ia bekerja seperti altar visual, yang secara diam-diam menggeser simbol-simbol lokal dari pusat perhatian. Ini bukan soal teologi, tapi soal kontrol makna.

Dalam studi komunikasi visual dan teori poskolonial, infiltrasi simbol semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk soft evangelism atau evangelisasi halus. Bukan lagi lewat mimbar dan gereja, tapi lewat patung dan taman kota. Bukan dengan teks agama, tapi dengan bentuk visual yang netral di permukaan, namun sarat pesan jika dibaca secara mendalam.

Tentu saja, sebagian akan menuduh ini sebagai paranoia berlebihan. Namun seperti diingatkan Slavoj iek, ideologi justru bekerja paling dalam ketika ia tampak normal. Simbol ikan di ruang kota mungkin tak lagi kita perhatikan setelah sebulan. Tapi ia menetap dalam lanskap batin kita. Ia menjadi bagian dari visualisasi kota, dan pada akhirnya dari memori kolektif masyarakat.

Simbol adalah jembatan antara imajinasi dan realitas. Jika jembatan itu dibangun dengan bahan asing tanpa pondasi budaya lokal, maka akan ada yang runtuh: ingatan bersama.

Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Makassar sepatutnya merayakan identitas lokalnya dengan cara yang otentik. Simbol-simbol publik yang dibangun---apalagi berskala monumental---harus lahir dari dialog dengan sejarah dan masyarakatnya sendiri, bukan sekadar meminjam bentuk dari luar yang secara diam-diam menggeser narasi kebudayaan. Pembangunan ruang tidak boleh menjadi praktik estetik yang kehilangan konteks.

Di era visual seperti sekarang, simbol lebih cepat membentuk kesadaran daripada teks atau doktrin. Oleh karena itu, pembacaan kritis atas bentuk, patung, dan ikon yang muncul di ruang kota menjadi sangat penting. Ruang publik bukan sekadar tempat berkumpul, tapi medan di mana nilai-nilai budaya, keagamaan, dan ideologis saling berkelindan. Dalam hal ini, patung dua ikan bukan sekadar karya seni, tetapi bagian dari narasi yang patut kita tafsirkan dengan penuh kesadaran

Diubah oleh tanmalako091539 Kemarin 18:13

0

16

0

Komentar yang asik ya

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan