- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

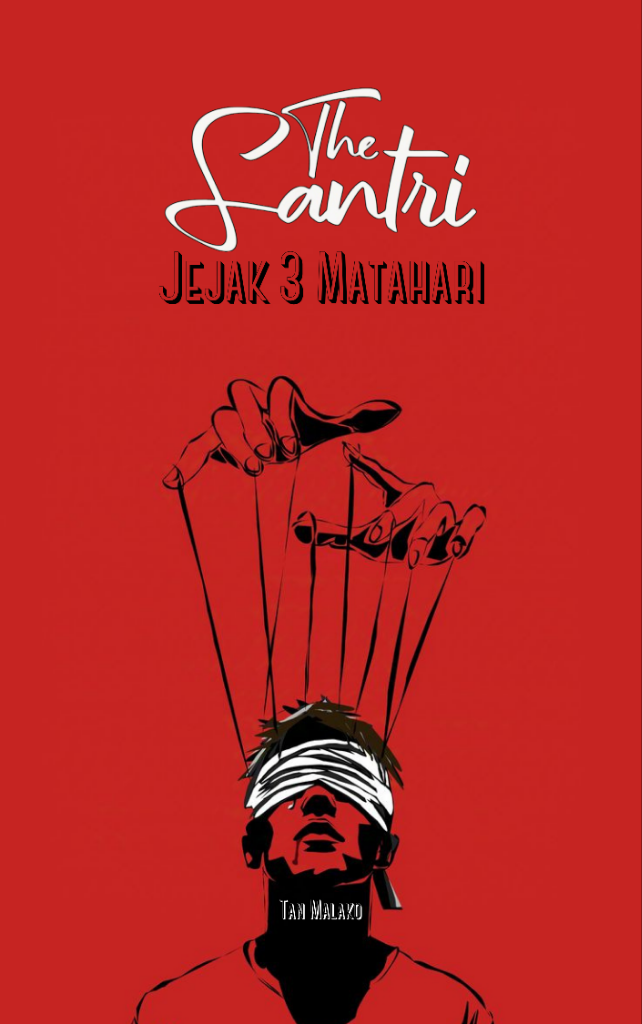

The Santri: Jejak 3 Matahari

TS

tanmalako091539

The Santri: Jejak 3 Matahari

NU Online, dalam artikel berjudul “Revitalisasi Karakter Santri di Era Milenial”, menulis bahwa istilah santri konon berasal dari dua kata bahasa Inggris, sun (matahari) dan three (tiga), yang bersama-sama menyiratkan “tiga matahari” sebagai metafora tiga penciptaan karakter utama: Iman, Islam, dan Ihsan . Pendekatan ini terasa seperti cara yang cerdas untuk mengubah bahasa sehari-hari menjadi slogan yang mudah dihafal—tapi juga meninggalkan jejak pertanyaan: mengapa kita harus percaya begitu saja pada metafora itu, sementara asal-usul kata santri masih kaya kemungkinan?

Kuntowijoyo, sejarawan dan sastrawan yang gemar membongkar makna tersembunyi dalam kata-kata, pernah menulis bahwa istilah santri memang tidak lahir di ruang hampa. Dalam catatan yang banyak dikutip, ia menelusuri kemungkinan asal-usulnya dari kata shastri dalam bahasa Sanskerta atau Tamil, yang berarti “orang yang mempelajari kitab suci”. Kuntowijoyo tidak bicara langsung soal Three Suns, apalagi dalam kerangka kristenisasi, tetapi nada analitisnya selalu membuka ruang bagi pembacaan bahwa istilah ini bisa bermigrasi makna, berganti kulit, dan menjadi alat kuasa. Jika seseorang mau sedikit nakal menghubungkan titik-titik, Three Suns bisa saja menjadi salah satu wajah tersembunyi dari kata yang kini kita gunakan dengan santai di warung kopi.

Persoalannya bukan semata etimologi, melainkan politik bahasa. Bahasa, seperti diingatkan Michel Foucault, bukan cermin netral realitas, tetapi arena pertarungan kekuasaan. Ketika sebuah istilah lahir, berkembang, dan diterima, ia seringkali membawa serta agenda pihak yang mempopulerkannya. Jika santri memang memiliki irisan dengan simbol “Three Suns” yang akrab di dunia misionaris Eropa, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa sebagian identitas Islam tradisional di Indonesia mengandung jejak konstruksi kolonial.

Bayangkan, sebuah pesantren di pedalaman Jawa, dengan ratusan santri berpeci putih, khusyuk mengaji kitab kuning. Tak ada yang menyangka bahwa kata yang mereka gunakan untuk menyebut diri sendiri mungkin memiliki hubungan jauh dengan simbol tiga bola api kosmik yang dulu dicetak di panji-panji gereja Katolik. Apakah ini kebetulan linguistik atau hasil infiltrasi simbolik? Dalam sejarah kolonial, kebetulan sering kali hanyalah nama lain dari strategi.

Kita bisa mulai dengan menelisik praktik pendidikan berasrama. Zoetmulder dalam Kalangwan mengingatkan bahwa model pendidikan tinggal di kompleks guru sudah ada jauh sebelum Islam datang—para cantrik di padepokan Hindu-Buddha adalah bukti. Lalu, di era kolonial, model ini direkayasa ulang dalam bentuk boarding school misionaris, yang bertujuan mencetak kader rohani dan sosial yang patuh. John W. O’Malley mencatat bagaimana sekolah-sekolah ini didesain untuk memutus ikatan siswa dengan keluarga dan tradisi lama, agar doktrin baru bisa meresap tanpa gangguan.

Jika pesantren—sebagaimana kita kenal sekarang—mengadopsi format berasrama ini, maka penggunaan istilah “santri” yang kebetulan (atau sengaja) selaras bunyinya dengan “Three Suns” bisa dibaca sebagai branding canggih ala abad ke-17. Branding ini tak hanya menandai identitas murid, tetapi juga menyisipkan warisan visual dan teologis dari proyek kolonial.

Di sinilah satire mengintip: kita mengira sedang menegakkan kemandirian Islam tradisional, padahal mungkin sedang merawat bibit yang ditanam di lahan kolonial. Seperti memelihara tanaman langka yang ternyata bibitnya dibawa VOC dari kebun misi di Manila.

Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce menguraikan bahwa para misionaris kerap memodifikasi simbol asing agar terasa akrab di mata lokal. Di Filipina, “Three Suns” dipadukan dengan simbol-simbol agraris dan kosmik pribumi. Tidak sulit membayangkan trik serupa terjadi di Jawa, di mana masyarakat sudah akrab dengan konsep kosmologi tiga unsur, tiga dewa, atau tiga sumber cahaya. Jika Three Suns disisipkan ke dalam istilah yang kemudian kita kenal sebagai santri, proses penerimaannya akan mulus—bahkan tanpa disadari.

Sejarah, seperti kata Kuntowijoyo, harus dibaca sebagai “proses yang memuat makna”. Artinya, sebuah istilah bukan hanya label, tetapi kapsul sejarah yang menyimpan fragmen kekuasaan, perjumpaan budaya, dan benturan ideologi. Membaca “santri” hanya sebagai “murid pesantren” sama saja dengan membaca prasasti hanya dari ukirannya, tanpa menggali tanah di sekitarnya.

Denys Lombard, dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, menulis bahwa santri di masa kolonial membentuk kelompok sosial baru: berbeda dari rakyat jelata, tetapi tetap berada dalam orbit patronase elite. Dengan kata lain, santri tidak sepenuhnya merdeka; mereka adalah bagian dari sistem yang menghubungkan kiai, bangsawan lokal, dan penguasa kolonial. Dalam perspektif ini, jika ada jejak “Three Suns” dalam istilah santri, maka ia bukan sekadar lelucon etimologis, melainkan bukti bahwa simbol kolonial dapat berasimilasi dengan struktur sosial lokal.

Ironi menjadi lebih perih ketika kita menyadari bahwa sebagian orang yang paling gigih membela “kemurnian” istilah santri sebenarnya sedang mempertahankan warisan kolonial yang dibungkus sarung. Ini seperti orang yang marah-marah soal nasionalisme tetapi setiap hari meminum kopi merek Belanda tanpa sadar.

Membicarakan “santri” sebagai “Three Suns” memang mengundang risiko tuduhan: ahistoris, provokatif, bahkan menghina tradisi. Namun sejarah Nusantara sudah terlalu lama diperlakukan seperti album foto keluarga: hanya menampilkan momen-momen cantik, menghapus bagian-bagian yang memalukan. Kita diajari untuk merayakan kebesaran masa lalu sambil mengabaikan noda di sudut bingkai.

Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa tugas kritikus sejarah adalah mengembalikan “peristiwa yang terkubur” ke permukaan, bahkan jika itu mengganggu narasi yang sudah mapan. Dalam hal ini, membongkar kemungkinan hubungan santri dan “Three Suns” adalah bagian dari tugas itu.

Jika kita menerima bahwa bahasa adalah arsip hidup, maka kata “santri” adalah semacam trojan horse linguistik. Ia terlihat lokal, akrab, Islami, tetapi mungkin membawa muatan simbolik dari proyek kekuasaan global. Dan seperti semua kuda Trojan, muatan ini bekerja senyap, menunggu momen tepat untuk memengaruhi struktur makna di kepala pemilik rumah.

Pertanyaannya: apakah kita siap membaca ulang identitas sendiri tanpa takut kehilangan romantisme? Apakah kita siap mengakui bahwa sebagian “keaslian” kita adalah hasil percampuran, infiltrasi, bahkan manipulasi simbolik?

Mungkin sudah saatnya kita berhenti memperlakukan istilah santri sebagai relik suci yang tak boleh disentuh kritik. Sebaliknya, kita bisa memanfaatkannya sebagai studi kasus tentang bagaimana simbol bergerak lintas budaya, agama, dan politik.

Karena, pada akhirnya, tiga matahari itu masih bersinar. Entah mereka sedang menerangi halaman pesantren, altar gereja kolonial, atau halaman arsip VOC di Belanda—cahayanya tetap sampai, meski kita pura-pura tidak melihatnya.

Kuntowijoyo, sejarawan dan sastrawan yang gemar membongkar makna tersembunyi dalam kata-kata, pernah menulis bahwa istilah santri memang tidak lahir di ruang hampa. Dalam catatan yang banyak dikutip, ia menelusuri kemungkinan asal-usulnya dari kata shastri dalam bahasa Sanskerta atau Tamil, yang berarti “orang yang mempelajari kitab suci”. Kuntowijoyo tidak bicara langsung soal Three Suns, apalagi dalam kerangka kristenisasi, tetapi nada analitisnya selalu membuka ruang bagi pembacaan bahwa istilah ini bisa bermigrasi makna, berganti kulit, dan menjadi alat kuasa. Jika seseorang mau sedikit nakal menghubungkan titik-titik, Three Suns bisa saja menjadi salah satu wajah tersembunyi dari kata yang kini kita gunakan dengan santai di warung kopi.

Persoalannya bukan semata etimologi, melainkan politik bahasa. Bahasa, seperti diingatkan Michel Foucault, bukan cermin netral realitas, tetapi arena pertarungan kekuasaan. Ketika sebuah istilah lahir, berkembang, dan diterima, ia seringkali membawa serta agenda pihak yang mempopulerkannya. Jika santri memang memiliki irisan dengan simbol “Three Suns” yang akrab di dunia misionaris Eropa, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa sebagian identitas Islam tradisional di Indonesia mengandung jejak konstruksi kolonial.

Bayangkan, sebuah pesantren di pedalaman Jawa, dengan ratusan santri berpeci putih, khusyuk mengaji kitab kuning. Tak ada yang menyangka bahwa kata yang mereka gunakan untuk menyebut diri sendiri mungkin memiliki hubungan jauh dengan simbol tiga bola api kosmik yang dulu dicetak di panji-panji gereja Katolik. Apakah ini kebetulan linguistik atau hasil infiltrasi simbolik? Dalam sejarah kolonial, kebetulan sering kali hanyalah nama lain dari strategi.

Kita bisa mulai dengan menelisik praktik pendidikan berasrama. Zoetmulder dalam Kalangwan mengingatkan bahwa model pendidikan tinggal di kompleks guru sudah ada jauh sebelum Islam datang—para cantrik di padepokan Hindu-Buddha adalah bukti. Lalu, di era kolonial, model ini direkayasa ulang dalam bentuk boarding school misionaris, yang bertujuan mencetak kader rohani dan sosial yang patuh. John W. O’Malley mencatat bagaimana sekolah-sekolah ini didesain untuk memutus ikatan siswa dengan keluarga dan tradisi lama, agar doktrin baru bisa meresap tanpa gangguan.

Jika pesantren—sebagaimana kita kenal sekarang—mengadopsi format berasrama ini, maka penggunaan istilah “santri” yang kebetulan (atau sengaja) selaras bunyinya dengan “Three Suns” bisa dibaca sebagai branding canggih ala abad ke-17. Branding ini tak hanya menandai identitas murid, tetapi juga menyisipkan warisan visual dan teologis dari proyek kolonial.

Di sinilah satire mengintip: kita mengira sedang menegakkan kemandirian Islam tradisional, padahal mungkin sedang merawat bibit yang ditanam di lahan kolonial. Seperti memelihara tanaman langka yang ternyata bibitnya dibawa VOC dari kebun misi di Manila.

Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce menguraikan bahwa para misionaris kerap memodifikasi simbol asing agar terasa akrab di mata lokal. Di Filipina, “Three Suns” dipadukan dengan simbol-simbol agraris dan kosmik pribumi. Tidak sulit membayangkan trik serupa terjadi di Jawa, di mana masyarakat sudah akrab dengan konsep kosmologi tiga unsur, tiga dewa, atau tiga sumber cahaya. Jika Three Suns disisipkan ke dalam istilah yang kemudian kita kenal sebagai santri, proses penerimaannya akan mulus—bahkan tanpa disadari.

Sejarah, seperti kata Kuntowijoyo, harus dibaca sebagai “proses yang memuat makna”. Artinya, sebuah istilah bukan hanya label, tetapi kapsul sejarah yang menyimpan fragmen kekuasaan, perjumpaan budaya, dan benturan ideologi. Membaca “santri” hanya sebagai “murid pesantren” sama saja dengan membaca prasasti hanya dari ukirannya, tanpa menggali tanah di sekitarnya.

Denys Lombard, dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, menulis bahwa santri di masa kolonial membentuk kelompok sosial baru: berbeda dari rakyat jelata, tetapi tetap berada dalam orbit patronase elite. Dengan kata lain, santri tidak sepenuhnya merdeka; mereka adalah bagian dari sistem yang menghubungkan kiai, bangsawan lokal, dan penguasa kolonial. Dalam perspektif ini, jika ada jejak “Three Suns” dalam istilah santri, maka ia bukan sekadar lelucon etimologis, melainkan bukti bahwa simbol kolonial dapat berasimilasi dengan struktur sosial lokal.

Ironi menjadi lebih perih ketika kita menyadari bahwa sebagian orang yang paling gigih membela “kemurnian” istilah santri sebenarnya sedang mempertahankan warisan kolonial yang dibungkus sarung. Ini seperti orang yang marah-marah soal nasionalisme tetapi setiap hari meminum kopi merek Belanda tanpa sadar.

Membicarakan “santri” sebagai “Three Suns” memang mengundang risiko tuduhan: ahistoris, provokatif, bahkan menghina tradisi. Namun sejarah Nusantara sudah terlalu lama diperlakukan seperti album foto keluarga: hanya menampilkan momen-momen cantik, menghapus bagian-bagian yang memalukan. Kita diajari untuk merayakan kebesaran masa lalu sambil mengabaikan noda di sudut bingkai.

Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa tugas kritikus sejarah adalah mengembalikan “peristiwa yang terkubur” ke permukaan, bahkan jika itu mengganggu narasi yang sudah mapan. Dalam hal ini, membongkar kemungkinan hubungan santri dan “Three Suns” adalah bagian dari tugas itu.

Jika kita menerima bahwa bahasa adalah arsip hidup, maka kata “santri” adalah semacam trojan horse linguistik. Ia terlihat lokal, akrab, Islami, tetapi mungkin membawa muatan simbolik dari proyek kekuasaan global. Dan seperti semua kuda Trojan, muatan ini bekerja senyap, menunggu momen tepat untuk memengaruhi struktur makna di kepala pemilik rumah.

Pertanyaannya: apakah kita siap membaca ulang identitas sendiri tanpa takut kehilangan romantisme? Apakah kita siap mengakui bahwa sebagian “keaslian” kita adalah hasil percampuran, infiltrasi, bahkan manipulasi simbolik?

Mungkin sudah saatnya kita berhenti memperlakukan istilah santri sebagai relik suci yang tak boleh disentuh kritik. Sebaliknya, kita bisa memanfaatkannya sebagai studi kasus tentang bagaimana simbol bergerak lintas budaya, agama, dan politik.

Karena, pada akhirnya, tiga matahari itu masih bersinar. Entah mereka sedang menerangi halaman pesantren, altar gereja kolonial, atau halaman arsip VOC di Belanda—cahayanya tetap sampai, meski kita pura-pura tidak melihatnya.

0

17

0

Komentar yang asik ya

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan