- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

Membaca Sandi dalam Teks Proklamasi

TS

tanmalako091539

Membaca Sandi dalam Teks Proklamasi

Dalam studi semiotika modern, sering kali sebuah detail yang tampak kecil dan remeh justru menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam, subversif, bahkan membahayakan stabilitas narasi resmi. Demikian pula yang terjadi dalam naskah Proklamasi Republik Indonesia. Di sana terdapat sesuatu yang, secara grafis maupun simbolik, tak sepatutnya diabaikan begitu saja.

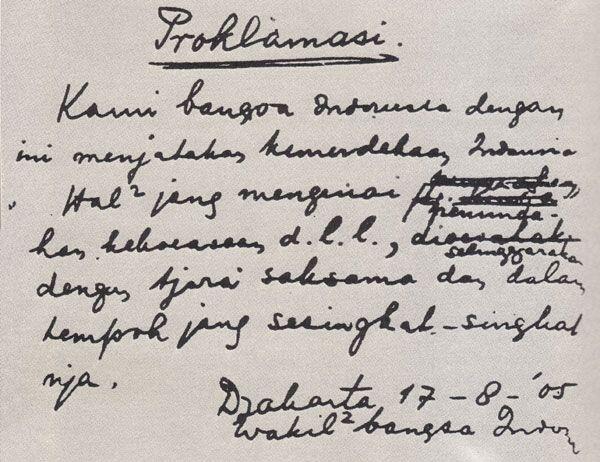

Pada bagian penanggalan, tepatnya di bawah pernyataan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…”, tertulis tanggal yang mencolok: “17 – 8 – ’05”. Seolah mengacu pada tahun 1905 atau 2005, padahal seluruh dunia tahu bahwa proklamasi dibacakan pada tahun 1945. Kejanggalan ini bukan semata kesalahan tulis, melainkan kemungkinan intentionality dari penulis yang sengaja menyisipkan veiled message ke dalam dokumen yang tampaknya suci dan definitif.

Tanda apostrof (‘) di depan angka 05 secara lazim ditafsirkan sebagai pemendek dari “1945”, tetapi logika itu dengan sendirinya runtuh bila kita perhatikan bahwa tidak ada “4” di sana. Jika memang yang dimaksud adalah pemendekan “1945”, maka seharusnya yang ditulis adalah ‘‘45”, bukan ‘‘05”. Justru karena itu, keberadaan ‘05” membuka medan interpretasi yang luas—bahwa naskah tersebut tidak hanya menyampaikan surface meaning, tetapi juga menyimpan latent code. Dalam kerangka ini, apostrof dapat dibaca bukan sebagai tanda baca, melainkan sebagai simbol atau bahkan huruf yang disamarkan. Bila bentuk apostrof dianggap menyerupai huruf “s” dalam tipografi tertentu, maka ‘05” dapat dibaca sebagai “s05”, yang secara fonetik mendekati susunan “SOS”—sinyal internasional untuk keadaan darurat.

Pembacaan ini sempat dicoba dialihkan melalui tafsir bahwa “05” merujuk pada kalender Jepang, yakni tahun ke-5 dari era Showa (昭和五年), yang sejatinya jatuh pada tahun 1930. Namun, penafsiran ini terbukti tidak memadai dan tidak konsisten, sebab tanggal dan bulan yang digunakan tetap mengikuti sistem kalender Gregorian, yakni “17 Agustus”. Dalam kalender Jepang, penanggalan lazim ditulis dalam format era kekaisaran (misalnya: 昭和20年8月17日 untuk 1945), dan tidak ada konvensi yang mencampur sistem kekaisaran dengan kalender Barat seperti yang tampak dalam naskah Proklamasi. Maka asumsi bahwa “05” adalah Showa 5 merupakan penyelamatan narasi yang dipaksakan dan pada dasarnya historically incoherent. Apalagi jika kita sadari bahwa Jepang telah menyerah tiga hari sebelumnya, maka menyematkan sistem kalender Jepang pada momen proklamasi justru membuka ruang kecurigaan: apakah kemerdekaan itu benar-benar bebas, ataukah masih dalam bayang-bayang skenario kolonial?

Bila kita mengakui pembacaan “s05” sebagai formasi kode menyerupai SOS, maka naskah Proklamasi bukan hanya declaration of independence, tetapi sekaligus call for help. Sebuah text of ambivalence—di satu sisi menyatakan lahirnya suatu negara, di sisi lain menyisipkan seruan bahaya yang sangat khas dalam komunikasi militer maupun diplomatik. “s05” sebagai distress signal bukan hanya permainan fonetik, tetapi struktur logika simbolik yang konsisten dengan konteks geopolitik saat itu: Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda bersiap kembali, dan Indonesia berdiri di tengah power vacuum. Maka masuk akal jika teks proklamasi ditulis dalam dua lapis makna: manifest content yang menyatakan kemerdekaan, dan cryptic subtext yang menyatakan kondisi rawan, tidak stabil, bahkan penuh ancaman.

Peneguhan pembacaan ini semakin diperkuat oleh bentuk grafis huruf “t” dalam kata “Djakarta”, yang dalam naskah tulisan tangan itu tampak tidak biasa. Huruf “t” tersebut ditulis lebih tinggi dari huruf lain, dengan crossbar yang panjang dan mencolok, menyerupai salib Latin. Ini bukan kebetulan tipografis. Dalam semiotika visual, setiap anomali dalam bentuk huruf merupakan intentional deviation yang membawa makna tersendiri. Apalagi salib bukan sekadar bentuk geometris; ia adalah simbol ideologis, religius, dan kolonial yang sangat kuat. Bila Djakarta—yang saat itu merupakan pusat kekuasaan kolonial Belanda—dituliskan dengan huruf “t” menyerupai salib, maka itu adalah pengakuan yang terlampau jujur bahwa pusat kemerdekaan Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang christian hegemony yang dibentuk kolonialisme Eropa.

Dengan demikian, kita melihat kombinasi simbolik yang tidak dapat diabaikan: ‘‘05” sebagai “s05”, lalu dibaca sebagai SOS, dan “t” dalam Djakarta sebagai salib. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat sebagai interlocking signs yang membentuk struktur naratif alternatif. Naskah Proklamasi yang selama ini dibaca sebagai teks pernyataan, kini tampil sebagai teks peringatan. Bahkan, lebih radikal lagi, sebagai teks penyamaran. Ia menyembunyikan di balik tubuhnya—dalam bentuk angka, tanda baca, dan huruf—suatu pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dalam kondisi darurat, dalam ancaman kekuasaan simbolik asing, dan dalam jaringan kekuatan yang belum sepenuhnya runtuh.

Teori double coding dalam arsitektur dan seni menyatakan bahwa satu struktur bisa dibaca secara berbeda oleh audiens yang berbeda. Demikian pula dengan teks proklamasi. Bagi rakyat, ia adalah deklarasi kemenangan. Bagi pembaca kritis, ia adalah text of warning. Sebuah pernyataan yang dibaca sebagai freedom, tapi ditulis dengan tinta distress. Ia menyimpan semiotic resistance terhadap narasi besar, dan mungkin, merupakan bentuk subversive compliance—menuruti tekanan agar menulis proklamasi, tapi diam-diam menyisipkan simbol bahaya.

Namun, semua itu belum seberapa jika dibandingkan satu detail kecil lain yang nyaris tak pernah disentuh oleh para pengkhotbah sejarah atau pendongeng nasionalisme semu di negara kita: kata Indonesia yang jatuh. Ia bukan jatuh secara ideologis—bukan pula secara simbolik belaka. Ia jatuh secara harfiah, secara grafis, secara visual. Tersuruk ke bawah, sendirian, nyaris seperti anak hilang dari narasi besar yang hendak memahkotainya.

Pada detik ketika tinta membentuk huruf-huruf “I n d o n e s i a” itu di akhir teks, terjadi sesuatu yang ganjil: alih-alih menjadi penutup yang gagah, kokoh, dan tegak lurus, kata itu justru turun dari garis lurus tulisan sebelumnya, menukik ke bawah, menghindar dari pusat, menjauh dari keagungan.

Sebagian akan menyebut ini kebetulan tangan, tremor seorang revolusioner di ujung malam. Tapi sejarah tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari momen-momen yang secara tak sadar menyimpan kebenaran terdalam. Dan dalam goresan akhir itu, tersingkap satu kesadaran yang menakutkan—Indonesia belum bangkit. Ia justru sedang jatuh.

Kita ingin percaya bahwa Proklamasi adalah klimaks dari kemerdekaan, bahwa kata Indonesia yang ditulis di akhir adalah mahkota dari semua perjuangan. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika yang kita saksikan di lembar itu bukan mahkota, melainkan tubuh lelah yang rebah? Sebuah bangsa yang disebutkan, tapi belum ditegakkan. Sebuah nama yang dikumandangkan, namun tanpa daya menanggung bobot sejarahnya sendiri.

Tanda-tanda yang lain tampak ditulis dengan ritme stabil. Kalimat dibentuk dengan irama, penekanan, dan struktur. Tapi Indonesia muncul di luar pola. Ia muncul seperti bayangan terakhir dalam mimpi buruk. Sebagai kata penutup, ia seperti tak punya tempat. Tak ada garis dasar yang menopangnya, tak ada ruang visual yang menyambutnya. Ia mengambang, lalu perlahan jatuh—secara literal dan historis.

Ada yang menulis bahwa sejarah ditentukan oleh pemenang. Tapi dalam naskah ini, tampaknya yang menang bukan Indonesia, melainkan mereka yang menyuruh nama itu dituliskan tanpa tenaga. Sebab jika kita baca naskah itu secara seksama, maka Indonesia di ujung teks itu lebih menyerupai epilog getir, bukan puncak epos.

Barangkali, itu bukan kesalahan pena, melainkan bisikan sejarah. Sebuah kode dari masa lalu yang meminta kita melihat lebih dalam, melampaui narasi resmi, menuju ruang-ruang gelap tempat nama ini pertama kali digoreskan—dengan gemetar, dengan ragu, dengan luka.

Dan di sanalah kita melihatnya: “Indonesia”, bukan sebagai lambang kemenangan, tapi sebagai anak yang jatuh dalam upacara kelahirannya sendiri.

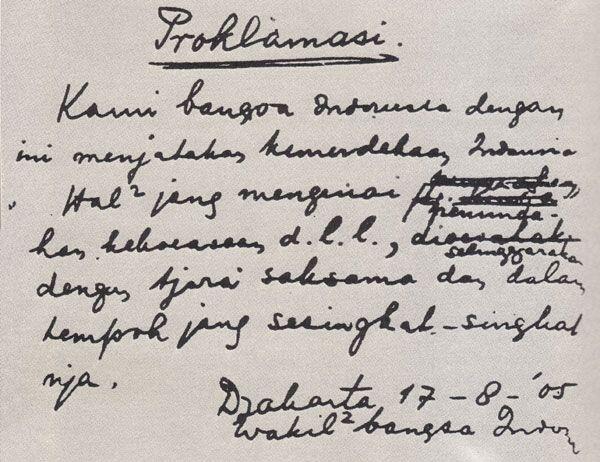

Pada bagian penanggalan, tepatnya di bawah pernyataan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…”, tertulis tanggal yang mencolok: “17 – 8 – ’05”. Seolah mengacu pada tahun 1905 atau 2005, padahal seluruh dunia tahu bahwa proklamasi dibacakan pada tahun 1945. Kejanggalan ini bukan semata kesalahan tulis, melainkan kemungkinan intentionality dari penulis yang sengaja menyisipkan veiled message ke dalam dokumen yang tampaknya suci dan definitif.

Tanda apostrof (‘) di depan angka 05 secara lazim ditafsirkan sebagai pemendek dari “1945”, tetapi logika itu dengan sendirinya runtuh bila kita perhatikan bahwa tidak ada “4” di sana. Jika memang yang dimaksud adalah pemendekan “1945”, maka seharusnya yang ditulis adalah ‘‘45”, bukan ‘‘05”. Justru karena itu, keberadaan ‘05” membuka medan interpretasi yang luas—bahwa naskah tersebut tidak hanya menyampaikan surface meaning, tetapi juga menyimpan latent code. Dalam kerangka ini, apostrof dapat dibaca bukan sebagai tanda baca, melainkan sebagai simbol atau bahkan huruf yang disamarkan. Bila bentuk apostrof dianggap menyerupai huruf “s” dalam tipografi tertentu, maka ‘05” dapat dibaca sebagai “s05”, yang secara fonetik mendekati susunan “SOS”—sinyal internasional untuk keadaan darurat.

Pembacaan ini sempat dicoba dialihkan melalui tafsir bahwa “05” merujuk pada kalender Jepang, yakni tahun ke-5 dari era Showa (昭和五年), yang sejatinya jatuh pada tahun 1930. Namun, penafsiran ini terbukti tidak memadai dan tidak konsisten, sebab tanggal dan bulan yang digunakan tetap mengikuti sistem kalender Gregorian, yakni “17 Agustus”. Dalam kalender Jepang, penanggalan lazim ditulis dalam format era kekaisaran (misalnya: 昭和20年8月17日 untuk 1945), dan tidak ada konvensi yang mencampur sistem kekaisaran dengan kalender Barat seperti yang tampak dalam naskah Proklamasi. Maka asumsi bahwa “05” adalah Showa 5 merupakan penyelamatan narasi yang dipaksakan dan pada dasarnya historically incoherent. Apalagi jika kita sadari bahwa Jepang telah menyerah tiga hari sebelumnya, maka menyematkan sistem kalender Jepang pada momen proklamasi justru membuka ruang kecurigaan: apakah kemerdekaan itu benar-benar bebas, ataukah masih dalam bayang-bayang skenario kolonial?

Bila kita mengakui pembacaan “s05” sebagai formasi kode menyerupai SOS, maka naskah Proklamasi bukan hanya declaration of independence, tetapi sekaligus call for help. Sebuah text of ambivalence—di satu sisi menyatakan lahirnya suatu negara, di sisi lain menyisipkan seruan bahaya yang sangat khas dalam komunikasi militer maupun diplomatik. “s05” sebagai distress signal bukan hanya permainan fonetik, tetapi struktur logika simbolik yang konsisten dengan konteks geopolitik saat itu: Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda bersiap kembali, dan Indonesia berdiri di tengah power vacuum. Maka masuk akal jika teks proklamasi ditulis dalam dua lapis makna: manifest content yang menyatakan kemerdekaan, dan cryptic subtext yang menyatakan kondisi rawan, tidak stabil, bahkan penuh ancaman.

Peneguhan pembacaan ini semakin diperkuat oleh bentuk grafis huruf “t” dalam kata “Djakarta”, yang dalam naskah tulisan tangan itu tampak tidak biasa. Huruf “t” tersebut ditulis lebih tinggi dari huruf lain, dengan crossbar yang panjang dan mencolok, menyerupai salib Latin. Ini bukan kebetulan tipografis. Dalam semiotika visual, setiap anomali dalam bentuk huruf merupakan intentional deviation yang membawa makna tersendiri. Apalagi salib bukan sekadar bentuk geometris; ia adalah simbol ideologis, religius, dan kolonial yang sangat kuat. Bila Djakarta—yang saat itu merupakan pusat kekuasaan kolonial Belanda—dituliskan dengan huruf “t” menyerupai salib, maka itu adalah pengakuan yang terlampau jujur bahwa pusat kemerdekaan Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang christian hegemony yang dibentuk kolonialisme Eropa.

Dengan demikian, kita melihat kombinasi simbolik yang tidak dapat diabaikan: ‘‘05” sebagai “s05”, lalu dibaca sebagai SOS, dan “t” dalam Djakarta sebagai salib. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat sebagai interlocking signs yang membentuk struktur naratif alternatif. Naskah Proklamasi yang selama ini dibaca sebagai teks pernyataan, kini tampil sebagai teks peringatan. Bahkan, lebih radikal lagi, sebagai teks penyamaran. Ia menyembunyikan di balik tubuhnya—dalam bentuk angka, tanda baca, dan huruf—suatu pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dalam kondisi darurat, dalam ancaman kekuasaan simbolik asing, dan dalam jaringan kekuatan yang belum sepenuhnya runtuh.

Teori double coding dalam arsitektur dan seni menyatakan bahwa satu struktur bisa dibaca secara berbeda oleh audiens yang berbeda. Demikian pula dengan teks proklamasi. Bagi rakyat, ia adalah deklarasi kemenangan. Bagi pembaca kritis, ia adalah text of warning. Sebuah pernyataan yang dibaca sebagai freedom, tapi ditulis dengan tinta distress. Ia menyimpan semiotic resistance terhadap narasi besar, dan mungkin, merupakan bentuk subversive compliance—menuruti tekanan agar menulis proklamasi, tapi diam-diam menyisipkan simbol bahaya.

Namun, semua itu belum seberapa jika dibandingkan satu detail kecil lain yang nyaris tak pernah disentuh oleh para pengkhotbah sejarah atau pendongeng nasionalisme semu di negara kita: kata Indonesia yang jatuh. Ia bukan jatuh secara ideologis—bukan pula secara simbolik belaka. Ia jatuh secara harfiah, secara grafis, secara visual. Tersuruk ke bawah, sendirian, nyaris seperti anak hilang dari narasi besar yang hendak memahkotainya.

Pada detik ketika tinta membentuk huruf-huruf “I n d o n e s i a” itu di akhir teks, terjadi sesuatu yang ganjil: alih-alih menjadi penutup yang gagah, kokoh, dan tegak lurus, kata itu justru turun dari garis lurus tulisan sebelumnya, menukik ke bawah, menghindar dari pusat, menjauh dari keagungan.

Sebagian akan menyebut ini kebetulan tangan, tremor seorang revolusioner di ujung malam. Tapi sejarah tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari momen-momen yang secara tak sadar menyimpan kebenaran terdalam. Dan dalam goresan akhir itu, tersingkap satu kesadaran yang menakutkan—Indonesia belum bangkit. Ia justru sedang jatuh.

Kita ingin percaya bahwa Proklamasi adalah klimaks dari kemerdekaan, bahwa kata Indonesia yang ditulis di akhir adalah mahkota dari semua perjuangan. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika yang kita saksikan di lembar itu bukan mahkota, melainkan tubuh lelah yang rebah? Sebuah bangsa yang disebutkan, tapi belum ditegakkan. Sebuah nama yang dikumandangkan, namun tanpa daya menanggung bobot sejarahnya sendiri.

Tanda-tanda yang lain tampak ditulis dengan ritme stabil. Kalimat dibentuk dengan irama, penekanan, dan struktur. Tapi Indonesia muncul di luar pola. Ia muncul seperti bayangan terakhir dalam mimpi buruk. Sebagai kata penutup, ia seperti tak punya tempat. Tak ada garis dasar yang menopangnya, tak ada ruang visual yang menyambutnya. Ia mengambang, lalu perlahan jatuh—secara literal dan historis.

Ada yang menulis bahwa sejarah ditentukan oleh pemenang. Tapi dalam naskah ini, tampaknya yang menang bukan Indonesia, melainkan mereka yang menyuruh nama itu dituliskan tanpa tenaga. Sebab jika kita baca naskah itu secara seksama, maka Indonesia di ujung teks itu lebih menyerupai epilog getir, bukan puncak epos.

Barangkali, itu bukan kesalahan pena, melainkan bisikan sejarah. Sebuah kode dari masa lalu yang meminta kita melihat lebih dalam, melampaui narasi resmi, menuju ruang-ruang gelap tempat nama ini pertama kali digoreskan—dengan gemetar, dengan ragu, dengan luka.

Dan di sanalah kita melihatnya: “Indonesia”, bukan sebagai lambang kemenangan, tapi sebagai anak yang jatuh dalam upacara kelahirannya sendiri.

Diubah oleh tanmalako091539 Kemarin 22:56

0

21

0

Komentar yang asik ya

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan