- Beranda

- Komunitas

- Cinta Indonesiaku

3 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa

TS

dsturridge15

3 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa

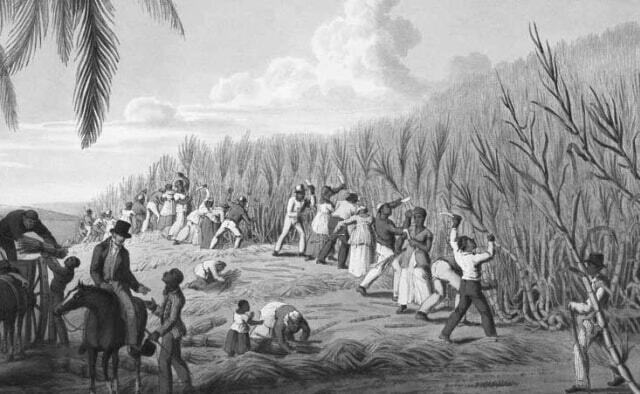

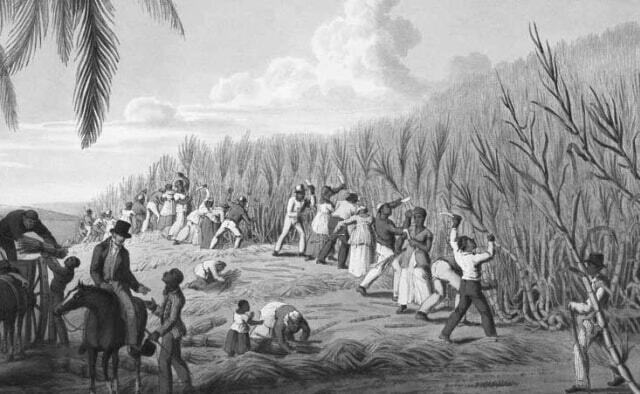

Sistem tanam paksa dilaksanakan pada 1847, melalui birokrasi pemerintah. Di mana pemerintah berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja.

Sistem tanak paksa lebih menguatamakan hasil produksi tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Dampak positif dari tanam paksa tentu dirasakan lebih banyak oleh pihak Belanda, sedangkan rakyat Indonesia semakin merosot kesejahteraannya. Berikut dampak yang tanam paksa bagi rakyat Indonesia:

Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa

Menurut MC Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), dampak negatif tanam paksa, yaitu:

Memakan waktu: Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi.

Membutuhkan air banyak : Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani.

Penggunaan tanah berkualitas : Budidaya tebu dan nila (indigo) menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.

Kebutuhan hewan ternak : Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.

Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Gerobogan.

Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit busung lapar juga terjadi di banyak daerah.

Selain itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan petani yang menjadi beban berat, seperti:

Dampak positif pelaksanaan tanam paksa

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia IV (2008) karya Marwati Djoened dan Nugroho, dijelaskan pula dampak positif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia, di antaranya:

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, sepeti kopi, tebu, dan indigo.

Ketentuan sistem tanam paksa tersebut tertuang dalam lembaran negara tahun 1834 Nomor 22.

Tanam paksa yang diterapkan Belanda ternyata mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dengan kecaman tersebut, Belanda akhirnya menghapus sistem tanam paksa.

Beberapa tokoh penentang sistem tanam paksa, yaitu:

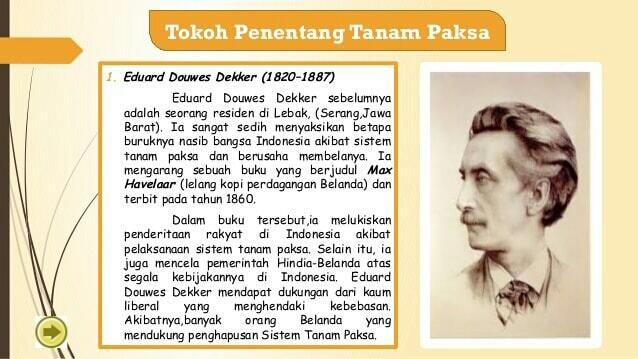

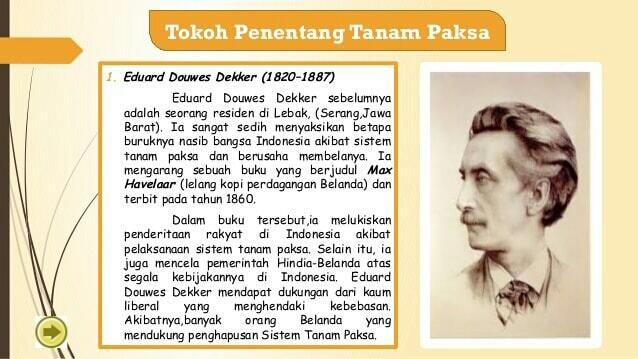

Eduard Douwes Dekker

Dalam buku Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli Di SUmatera Timur Awal Abad ke-20 (1997) oleh Jan Breman, Eduard Douwes Dekker mengarang buku berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda yang terbit pada tahun 1860.

Dalam buku tersebut, Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini karena kejayaan Belanda merupakan hasil keringat rakyat Indonesia. Douwes Dekker mengusulkan sikap balas budi Belanda kepada bangsa Indonesia, dengan:

1. Pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia

2. Membangun sakuran pengairan

3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya

Baron van Hoevell

Bersama Fransen van de Putte, Baron berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Baron menganggap kebijakan-kebijakan pemerinta Belanda tidak pro rakyat.

Meski sempat diusir oleh pemerintah Belanda, Baron terus berjuang demi kesejahteraan rakyat pribumi.

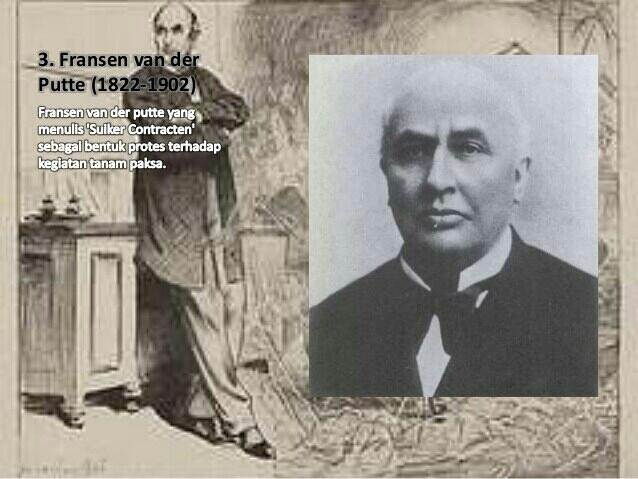

Fransen van de Putte

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), Fransen van de Putte menulis sebuah buku Suiker Contracten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa.

Fransen merupakan keturunan Liberal Belanda, namun gencar menyerang sistem kebudyaan kolonial yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan manusia di Indonesia dengan cara kerja paksa.

Di masa sisa jabatannya, Fransen terus berupaya menghapus beberapa pelanggaran yang dilakukan pemerintah Belanda.

Golongan pengusaha

Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, karena sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan.

Sistem tanak paksa lebih menguatamakan hasil produksi tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Dampak positif dari tanam paksa tentu dirasakan lebih banyak oleh pihak Belanda, sedangkan rakyat Indonesia semakin merosot kesejahteraannya. Berikut dampak yang tanam paksa bagi rakyat Indonesia:

Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa

Menurut MC Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), dampak negatif tanam paksa, yaitu:

Memakan waktu: Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi.

Membutuhkan air banyak : Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani.

Penggunaan tanah berkualitas : Budidaya tebu dan nila (indigo) menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.

Kebutuhan hewan ternak : Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.

Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Gerobogan.

Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit busung lapar juga terjadi di banyak daerah.

Selain itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan petani yang menjadi beban berat, seperti:

Quote:

Dampak positif pelaksanaan tanam paksa

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia IV (2008) karya Marwati Djoened dan Nugroho, dijelaskan pula dampak positif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia, di antaranya:

• Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.

• Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.

•Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan.

• Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya.

• Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.

•Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan.

• Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya.

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, sepeti kopi, tebu, dan indigo.

Ketentuan sistem tanam paksa tersebut tertuang dalam lembaran negara tahun 1834 Nomor 22.

Tanam paksa yang diterapkan Belanda ternyata mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dengan kecaman tersebut, Belanda akhirnya menghapus sistem tanam paksa.

Beberapa tokoh penentang sistem tanam paksa, yaitu:

Eduard Douwes Dekker

Dalam buku Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli Di SUmatera Timur Awal Abad ke-20 (1997) oleh Jan Breman, Eduard Douwes Dekker mengarang buku berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda yang terbit pada tahun 1860.

Dalam buku tersebut, Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia.

Hal ini karena kejayaan Belanda merupakan hasil keringat rakyat Indonesia. Douwes Dekker mengusulkan sikap balas budi Belanda kepada bangsa Indonesia, dengan:

1. Pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia

2. Membangun sakuran pengairan

3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya

Baron van Hoevell

Bersama Fransen van de Putte, Baron berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Baron menganggap kebijakan-kebijakan pemerinta Belanda tidak pro rakyat.

Meski sempat diusir oleh pemerintah Belanda, Baron terus berjuang demi kesejahteraan rakyat pribumi.

Fransen van de Putte

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), Fransen van de Putte menulis sebuah buku Suiker Contracten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa.

Fransen merupakan keturunan Liberal Belanda, namun gencar menyerang sistem kebudyaan kolonial yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan manusia di Indonesia dengan cara kerja paksa.

Di masa sisa jabatannya, Fransen terus berupaya menghapus beberapa pelanggaran yang dilakukan pemerintah Belanda.

Golongan pengusaha

Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, karena sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan.

0

1.2K

0

Komentar yang asik ya

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan