- Beranda

- Komunitas

- Story

- Stories from the Heart

Hari Terakhirmu (kisah nyata cerita teman)

TS

lin680

Hari Terakhirmu (kisah nyata cerita teman)

sewarga.com

Selepas isya, di rumahku.

"Mas, sudah. Makan durian jangan banyak-banyak. Panas."

Aku peringatkan lelaki yang duduk berlapak, melahap durian berdaging kekuningan yang dikirim saudara dari kampung.

"Walah, panas gimana? M-mas in-ni bia-sa makan gin-i," katanya tersendat, karena sambil menggigit daging buah yang tebal dan terlihat begitu nikmat untuknya.

Aku menutup hidung, bau buah berduri ini aku kurang suka. Apalagi nyicipi, rasanya perutku langsung akan menolak.

Aku kembali ke depan, menonton berita menyebarnya kasus Corona, yang sudah banyak memakan korban.

"Ya Allah, apa dunia sudah mau kiamat ya, Mas? Sekarang banyak penyakit aneh, virus aneh ...," gumamku, setengah bertanya pada suami.

Sudah pasti terdengar olehnya, karena kami tinggal di perumahan mungil.

"Sudah mau kiamat atau belum, kena virus apa enggak, semua pasti mati, Dek."

Kudengar ia sudah mencuci tangan di keran. Aku ke belakang, memasukan kulit durian ke karung, menyapu dan ngepel bekas sebagian dagingnya yang terjatuh di lantai.

Lihat dari banyak kulitnya, bisa ditebak dua buah yang dibukanya. "Mas habisin sampe dua biji?" Sudah tahu, aku masih spontan bertanya.

"Hu-uh, dagingnya enak, Dek. Ini yang memang matang di pohon, lain sama yang dijual itu," celetuknya sambil menggosok gigi.

"Sudah minum air dari kulitnya?" tanyaku ragu-ragu. Entah kenapa sedikit rasa tak enak muncul di hati.

"Sudah, sampai segelas tadi," katanya lalu melangkah ke ruang tengah, duduk di kursi lama kami sambil nonton berita.

Sampai jam sembilan Mas Hendra pindah ke kasur lantai di depan TV, tepat di sisiku yang tengah baring. Kami biasa menonton sampai tertidur di sini, baru pindah saat tengah malam ke kamar.

Setelah beberapa lama hanyut mendengar siaran layar datar 29 inci itu. Mas Hendra tiba-tiba berkata, "Dek, mamas sayang adek. Maaf kalau mamas banyak ngecewakan."

Kalimatnya pelan setengah berbisik. Mendengar itu, sekejap mataku menghangat.

"Kenapa sih ngomong gitu?" Dadaku mulai terasa bergemuruh.

Dua minggu lalu, Mas Hendra pernah membentakku. Kata 'gob***!' yang keluar dari mulutnya saat itu membuatku terpukul. Hanya gara-gara lupa tempat nyimpan gaspernya, kami sibuk mencari saat ia akan ke kantor, sampai akhirnya ketemu di sela kasur. Entah bagaimana barang kesayangannya itu bisa di sana.

Kejadian yang sempat membuatku mendiamkannya dua hari. Sampai ia meminta maaf, kesalku baru hilang beberapa hari setelahnya.

"Mas ini kadang gampang terbawa emosi. Masalah di kantor sering terbawa sampai ke rumah ... mas tau adek sering nangis diam-diam," katanya lagi pelan. Sepertinya Mas Hendra bicara sambil ngantuk.

Aku menoleh ke arahnya. Benar saja matanya sudah terpejam.

Aku bergeming, berbaring miring menghadapnya. Mau ngomong juga ia sudah tidur. Lagipula aku termasuk orang yang suka menahan diri. Mengerjakan tugas rumah tangga sebaik mungkin, kupikir itu sudah cukup. Tanpa menambah beban pikirannya. Asal saling menghargai.

Kutatap pemilik wajah tegas, berhidung tinggi yang terlelap itu. Aku bisa puas menatapnya hanya saat begini. Di waktu lain terkadang ia bersikap terlalu serius, bisa membuatku kurang berani menatapnya langsung.

Pernikahan kami sudah berjalan sepuluh tahun, belum dikaruniai buah hati. Mas Hendra bertugas di Po**** kota ini, selain jam tugas, ia lebih banyak istirahat di rumah. Baring-baring sambil menonton TV sanggup berjam-jam. Sesekali jalan kalau sedang mengunjungi keluarga atau makan di luar.

Jarang bicara, tapi juga sesekali bisa muncul sikapnya yang mengundang senyum atau tawa.

"Dek mamas capek. Bisa minta makan di kamar aja," pintanya suatu waktu. Jam tujuh pagi ia pulang dari piket malam, tidur sebentar dan bangun minta makan.

Aku menuruti. Membawa nasi dengan lauk pepes tongkol pedas dan sayur pecel. Semua itu hasil buatanku dan kesukaannya.

"Suapin," katanya, seperti anak kecil, membuka mulut lebar menantiku menyuapi

Kontan aku terbahak. "Ih, nggak sesuai sama body," ejekku berpura menolak.

"Ayo, laper nih." Ia buka mata, masih menganga.

Jadilah nasi sepiring itu ludes. Aku menyuapinya tanpa banyak bicara, karena Mas Hendra makan sambil terpejam. Sungguh, ia lelaki yang cukup menakjubkan, tapi aku sulit memujinya. Takut terdengar aneh.

Tubuh tinggi, dada lebar dan suaranya berat, tapi kadang bisa teriak-teriak memanggil dari kamar mandi. Hanya meminta diambilkan handuk, atau menarikku masuk kamar mandi.

Kami terkadang seperti pengantin baru, karena di rumah ini hanya tinggal berdua.

Lagi, kupandangi wajahnya yang lelap. Ia manusia tak sempurna, dibalik keunikannya pasti terselip kekurangan. Sama sepertiku.

Saat mulai mengantuk kuraih remote, mematikan TV. Sedikit enggan bangun mencabut steker dari stop kontak.

"Dek ...," erang Mas Hendra membuat langkahku terhenti di depan kamar. Aku bermaksud akan tidur di kamar.

Kupikir ia mengigau, pernah beberapa kali begini. Kali ini ia kembali mengerang, tubuhnya meringkuk memeluk tangan.

Aku mendekat. "Mas, kenapa?" Kusentuh tangannya.

"Dingin," katanya menggetar.

Aku segera mengambil selimut tebal di kamar. Menutup badannya sampai ke leher. Tak berapa detik ia menendang selimut itu, terlentang menggerak-gerak tangan ke atas-bawah. Matanya masih terpejam.

"Kenapa, Mas. Katanya dingin?" Kusentuh telapak tangan dan kepalanya. Hangat, masih suhu normal.

Pandangku jatuh pada jemari kaki Mas Hendra yang kaku, seperti mengejang. Spontan kusentuh. Ya Allah, sedingin es!

Jantungku mulai berpacu cepat, cemas, khawatir, takut menjadi satu.

"Panas. Kipas!" Dua kata itu cepat diucapnya. Matanya belum membuka, hanya tubuhnya gelisah. Ia minta dibukakan bajunya. Aku segera menurut.

"Kipas. Kipas!"

"Mas, Ririn panggil tetangga dulu. Ririn bingung, Mas ...." Aku berhenti mengipas, mau beranjak, tapi tangan Mas Hendra menahan.

"Mas mau tidur ... nggak pa-pa," katanya pelan, matanya sedikit membuka.

"Tapi kaki, Mas?"

Ia mengangguk kecil, seolah-olah memintaku menurutinya. Lagi, kupandangi kakinya yang kaku, lalu pada wajah Mas Hendra yang matanya kembali memejam. Kemudian, genggaman tangannya melemah, pikiran negatif sudah muncul dan menyumbat saluran napasku.

Aku duduk terpaku memandangi dada Mas Hendra yang terlihat naik-turun cepat. Napasku makin serasa terhenti. Tertahan seperti gerakan dadanya. Pikiranku benar-benar kosong, tak tahu harus apa.

"Jangan ya Allah! Astaghfirulah ... astaghfirullah ... astaghfirullah ...." Kata itu refleks keluar dari mulutku.

Muka kudekatkan pada Mas Hendra. "Mas, Mas? La ilaha illallah—"

Saat kusentuh dada Mas Hendra, napasnya tertarik panjang, suara ngorok keras menyentak keluar dari mulutnya yang menganga. Aku terlonjak mundur, napasku terhenti.

Ya Allah kenapa Mas Hendra ...?

Beberapa saat aku terdiam, memandangi tubuh itu.

Pelan kusentuh lubang hidungnya, jari yang bergetar tidak bisa merasakan angin di sana. Tubuhku terasa tak bertulang. Kutempelkan telinga ke dadanya ... tidak ada degup yang terasa, seperti suara jantungnya saat kami berpelukan.

Air mata ini langsung jatuh. "Mas ... jangan, Mas. Mas?"

Tubuhnya susah payah kutarik, terasa berat hingga sampai ke pangkuan.

"Mas Hendra? Mas ...."

Tidak ada reaksi. Ia diam. Tidak ini bukan tidur ....

"Mas ... jangan begini, Mas?" Aku berharap ia segera mengagetkanku. Mengatakan kalau ini cuma bercanda.

Kutepuk terus pipinya, memanggilnya sambil meratap. Air dari mata dan hidungku membasahi pipinya.

"Ya Allah ... Mas Hendraku benar-benar sudah pergi ...."

Kepala Mas Hendra kugeser, meletakkan di kasur. Masih berharap ia terbangun dan tertawa lucu, menertawakanku yang mengira ia 'pergi'.

Tidak. Ia tetap diam. Sampai tubuh yang terasa tak bertulang ini kupaksa merangkak, terjatuh dan merangkak lagi mencapai pintu.

Di luar, semua sudah sepi. Mau teriak tenggorokanku serasa terhalang, aku tak bisa bersuara.

Bel rumah Pak RT di sebelah berhasil kutekan. Aku menguatkan diri, Mas Hendra harus segera mendapat pertolongan.

Pak RT keluar dengan istrinya. Susah payah aku bicara, yang keluar hanya kata, "M-mas ... Hen—" Lalu semua gelap. Hanya samar terdengar suara suami istri itu gaduh mendekat.

***

"Kamu yang kuat, Rin." Kakak mengusap bahuku.

Ini hari ketujuh kepergian lelaki gagah yang telah bersamaku puluhan tahun terakhir. Air mataku belum habis untuknya ....

"Kasian Mas Hendra kalau kamu nangis terus. Di sana juga kena imbasnya. Ikhlaskan ...."

Hati ini pun ingin ikhlas, tapi setiap mengingat peristiwa malam itu hatiku selalu nyeri. Aku butuh waktu ... ini terlalu mendadak. Semua seperti mimpi.

Aku masih menganggap Mas Hendra sedang piket, atau bertugas keluar kota. Ia akan datang dan menemuiku. Mendengar penyesalanku.

Masih ada kata yang belum terucap malam itu. Harusnya aku bilang, "Mas aku juga sayang kamu ... nggak ada sedikitpun keluhan atas kurangmu. Aku bahagia, Mas."

Andai kutahu itu hari terakhirmu ... andai kata itu terucap, Mas Hendra pasti senang.

Semoga di sana ia tahu, aku pun mencintainya. Meski kata itu belum pernah terucap ....

__***___

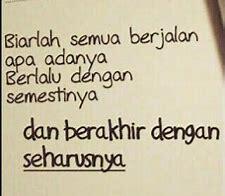

*Jangan lupa katakan cinta pada orang-orang istimewa kita ya, Gan. Selama masih ada waktu.

pinterest.ie

Diubah oleh lin680 22-03-2020 13:18

nona212 dan 8 lainnya memberi reputasi

9

1.1K

6

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan