- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

PEMIKIRANDAN PERJUANGAN ABDURRAHMAN WAHID

TS

auto.sorga

PEMIKIRANDAN PERJUANGAN ABDURRAHMAN WAHID

Quote:

Di tengah-tengah situasi reformasi yang menghendaki dilakukannya penataan ulang terhadap berbagai masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, sangat dibutuhkan adanya pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif dan solutif. K.H.Abdurrahman Wahid yang lebih akrab dipanggil gusdur termasuk tokoh yang banyak memiliki gagasan kreatif, inovatif dan solutif tersebut. Pemikirannya yang terkadang keluar dari tradisi Ahl Al-sunnah wal jama'ah menyebabkan ia menjadi tokoh kontroversial. Perannya sebagai presiden Republik Indonesia yang keempat menyebabkan ia memiliki kesempatan dan peluang untuk memperjuangkan dan tercapainya gagasannya itu. Sebagai seorang ilmuwan yang jenius dan cerdas, ia juga melihat bahwa untuk memperdayakan umat Islam, harus dilakukan dengan cara memperbarui pesantren. Atas dasar ini ia dapat dimasukkan sebagai tokoh pembaru pendidikan Islam.

Quote:

1. Biografi Gus Dur

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur dengan nama lengkap Abdurrahman ad-dakhil putra pertama KH. Wahid Hasyim. Ayahnya adalah menteri agama pertama Indonesia yang juga merupakan putra tokoh pendiri Nahdlatl ulama, yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Waktu kecil, Gus Dur sudah mulai menghafal sebagian isi Al-Quran dan banyak puisi dalam bahasa arab. Ia memulai pendidikannya di sekolah rakyat, Jakarta. Setelah itu ia melanjutkan sekolah ke SMEP di Giwangan Yogyakarta, bersamaan dengan belajar bahasa arab di Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta di bawah bimbingan KH. Ali Maksum, mantan Rais Am PBNU, dengan bertempat tinggal di rumah KH Junaid, ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.[1] Pada tahun 1964, ia melanjutkan studinya ke Al-Azhar University Kairo Mesir dengan mengambil jurusan Departement of Higher Islamic and Arabic studies. Selama tiga tahun di Mesir, ia lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan yang ada di Mesir. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, Gus Dur memutuskan untuk menghentikan studi ditengah jalan sewaktu beranggapan bahwa kairo sudah tidak kondusif lagi dengan keinginannya. Ia pindah ke Baghdad irak dan mengambil fakultas sastra. Pada saat di Baghdad ia menunjukan minat yang serius terhadap kajian Islam di Indonesia, hingga kenudian ia dipercaya untuk meneliti asal-usul keberdaan Islam di Indonesia.[2]

Sebagai intelektual Sunni tradisional pada umumnya, Gus Dur membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik.[3] Oleh karena itu wajar saja jika yang menjadi kepedulian utamanya minimal menyangkut tiga hal. Pertama, revitalisasi khazanah Islam tradisional Ahl-As-Sunnah Wal Jama'ah. Kedua, ikut berkiprah dalam wacana modernitas; dan ketiga, berupaya melakukan pencarian jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat Islam indonesia. Corak pemikiran Gus Dur yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.

Jika dilacak, dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, kultur dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan apreciate dengan budaya lokal. Kedua, budaya timur tengah yang terbuka dan keras; dan ketiga, lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler. Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur mebentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Ia selalu berdialog dengan semua watak budaya tersebut. Dan inilah barangkali anasir yang menyebabkan Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan tidak segera mudah dipahami, alias kontroversi.[4]

Spoiler for Teks:

Quote:

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur dengan nama lengkap Abdurrahman ad-dakhil putra pertama KH. Wahid Hasyim. Ayahnya adalah menteri agama pertama Indonesia yang juga merupakan putra tokoh pendiri Nahdlatl ulama, yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Waktu kecil, Gus Dur sudah mulai menghafal sebagian isi Al-Quran dan banyak puisi dalam bahasa arab. Ia memulai pendidikannya di sekolah rakyat, Jakarta. Setelah itu ia melanjutkan sekolah ke SMEP di Giwangan Yogyakarta, bersamaan dengan belajar bahasa arab di Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta di bawah bimbingan KH. Ali Maksum, mantan Rais Am PBNU, dengan bertempat tinggal di rumah KH Junaid, ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.[1] Pada tahun 1964, ia melanjutkan studinya ke Al-Azhar University Kairo Mesir dengan mengambil jurusan Departement of Higher Islamic and Arabic studies. Selama tiga tahun di Mesir, ia lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan yang ada di Mesir. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, Gus Dur memutuskan untuk menghentikan studi ditengah jalan sewaktu beranggapan bahwa kairo sudah tidak kondusif lagi dengan keinginannya. Ia pindah ke Baghdad irak dan mengambil fakultas sastra. Pada saat di Baghdad ia menunjukan minat yang serius terhadap kajian Islam di Indonesia, hingga kenudian ia dipercaya untuk meneliti asal-usul keberdaan Islam di Indonesia.[2]

Sebagai intelektual Sunni tradisional pada umumnya, Gus Dur membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik.[3] Oleh karena itu wajar saja jika yang menjadi kepedulian utamanya minimal menyangkut tiga hal. Pertama, revitalisasi khazanah Islam tradisional Ahl-As-Sunnah Wal Jama'ah. Kedua, ikut berkiprah dalam wacana modernitas; dan ketiga, berupaya melakukan pencarian jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat Islam indonesia. Corak pemikiran Gus Dur yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.

Jika dilacak, dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, kultur dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan apreciate dengan budaya lokal. Kedua, budaya timur tengah yang terbuka dan keras; dan ketiga, lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler. Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur mebentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Ia selalu berdialog dengan semua watak budaya tersebut. Dan inilah barangkali anasir yang menyebabkan Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan tidak segera mudah dipahami, alias kontroversi.[4]

Quote:

2. Gagasan Dan Pemikiran Gusdur

Gagasan dan pemikiran seorang tokoh biasanya terlihat pada sejumlah pidato dan karya tulisnya. Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah gagasan dan pemikiran Gusdur yang dapat dijumpai dalam sejumlah karya tulisnya. Diantara karya tulisnya adalah sebagai berikut :[5]

Pertama, buku Bunga Rampai Pesantren. Di dalam buku ini terdapat 12 artikel yang secara umum bertemakan tentang pesantren. Di dalam buku ini Gus Dur menunjukkan sikap optimismenya bahwa pesantren dengan ciri-ciri dasarnya mempunyai potensi yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama pada kaum tertindas dan terpinggirkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibelitasnya, pesantren dapat mengambil peran secara signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial budaya, bahkan politik dan ideologi Negara, sekalipun.

Selanjutnya Gus Dur menjelaskan bahwa dalam melakukan modernisasi dan dinamisasi pesantren perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. Pertama , perlu adanya perbaikan keadaan dipesantren yang didasarkan pada proses regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Kedua, perlu adanya persyaratan yang melandasi terjadinya proses dinamisasi tersebut. Persyaratan yang dimaksud meliputi rekonstruksi bahan-bahan pelajaran ilmu-ilmu agama dalam skala besar-besaran. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa kitab-kitab kuno dan kitab-kitab pengajaran modern seperti yang dikarang Mahmud Yunusdan Hasbi Ash-Shiddiqi telah kehabisan daya dorongnya untuk mengembangkan rasa kepemilikan terhadap ajaran agama.

Sejalan dengan perubahan visi, misi dan tujuan pendidikan pesantren sebagaiman tersebut di atas, Gus Dur juga berbicara tentang kurikulum pendidikan pesantren. Menurutnya kurikulum yang berkembang di dunia pesantren selama ini dapat diringkas menjadi tiga hal. Pertama, kurikulum yang bertujuan untuk mencetak para ulama di kemudian hari. Kedua, struktur dasar kurikulumnya adalahpengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatan dan pemberian bimbingan kepada para santri secara pribadi yang dilakukan oleh guru atai kiai. Ketiga, secara kesel;uruhan kurikulum yang ada di pesantren bersifat fleksibel, yaitu dalam setiap kesempatan para santri memiliki kesempatan untuk menyusun kurikulumnya sendiri, baik secara seluruhnya maupun sebagian saja.

Selanjutnya Gus Dur juga menginginkan agar kurikulum pesantren memiliki keterkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja, Untuk kalangan dunia kerja, baik dalam jasa maupun dalam bidang perdagangan dan keahliannya, pesantren harus memberikan masukan bagi kalangan pendidikan, tentang keahlian apa yang yang sesungguhnya dibutuhkan oleh lapangan kerja yang di era Globalisasi seperti sekarang ini demikian cepat dan beragam.

Gagasan Gus Dur dalam bidang pendidikan Islam dapat dilihat pada karyangya yang berjudul Muslim ditengah pengumulan, dalam buku yang menampung 17 artikel ini, Gus dur mencoba menjelaskan berbagai masalahyang timbul dalam rangka merespon modernisasi sebagaimana tersebut di atas, Selanjutnya dalam buku yang berjudul Kiai nyentrik membela pemerintah, Gusdur mengajak pembaca untuk memikirkan kembali persoalan-persoalan kenegaraan, kebudayaan dan keislaman.

Selain itu, terdapat pula berbagai buku yang membahas tentang pemikiran dan gagasan Gus Dur, yaitu: buku yang berjudul Kiai menggugat, Gus Dur menjawab, Sebuah Pergumulan Wacana dan transformasi; Tabayun Gus Dur Islam, Negara dan demokrasi: Himpunan perenungan percikan Gus Dur, Gus Dur menjawab Tantangan Perubahan; Membangun Demokrasi serta melawan Lelucon.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui, bahwa selain sebagai tokoh politik,negarawan,budayawan,kiai, Gus Dur juga sebagai seorang akademisi yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap maju mundurnya pendidikan Islam, dengan titik tekan pada permasalahan pendidikan pesantren, sebuah lembaga pendidikan tradisional, tempat pertama kali Gus Dur mengenal Islam.

Penerapan pemikiran Abdurrahman Wahid belum bisa dikatakan berhasil. Pemikirannya masih banyak mengundang pertentanga, baik itu dalam masyarakat muslim sendiri, para tokoh politik dan cendikiawan muslim. Namun yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah apakah semua orang dapat berlapang dada melihat apa yang telah terjadi setelah ia menjadi orang nomor satu di Negara ini? Kenyataannya tidaklah demikian. Pertentangan demi pertentangan, hujatan demi hujatan banyak sekali ditujukan kepadanya yang dating dari berbagai kalangan politikus dan pemikir-pemikir intelektual Indonesia.

Spoiler for Teks:

Quote:

Gagasan dan pemikiran seorang tokoh biasanya terlihat pada sejumlah pidato dan karya tulisnya. Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah gagasan dan pemikiran Gusdur yang dapat dijumpai dalam sejumlah karya tulisnya. Diantara karya tulisnya adalah sebagai berikut :[5]

Pertama, buku Bunga Rampai Pesantren. Di dalam buku ini terdapat 12 artikel yang secara umum bertemakan tentang pesantren. Di dalam buku ini Gus Dur menunjukkan sikap optimismenya bahwa pesantren dengan ciri-ciri dasarnya mempunyai potensi yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama pada kaum tertindas dan terpinggirkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibelitasnya, pesantren dapat mengambil peran secara signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial budaya, bahkan politik dan ideologi Negara, sekalipun.

Selanjutnya Gus Dur menjelaskan bahwa dalam melakukan modernisasi dan dinamisasi pesantren perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. Pertama , perlu adanya perbaikan keadaan dipesantren yang didasarkan pada proses regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Kedua, perlu adanya persyaratan yang melandasi terjadinya proses dinamisasi tersebut. Persyaratan yang dimaksud meliputi rekonstruksi bahan-bahan pelajaran ilmu-ilmu agama dalam skala besar-besaran. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa kitab-kitab kuno dan kitab-kitab pengajaran modern seperti yang dikarang Mahmud Yunusdan Hasbi Ash-Shiddiqi telah kehabisan daya dorongnya untuk mengembangkan rasa kepemilikan terhadap ajaran agama.

Sejalan dengan perubahan visi, misi dan tujuan pendidikan pesantren sebagaiman tersebut di atas, Gus Dur juga berbicara tentang kurikulum pendidikan pesantren. Menurutnya kurikulum yang berkembang di dunia pesantren selama ini dapat diringkas menjadi tiga hal. Pertama, kurikulum yang bertujuan untuk mencetak para ulama di kemudian hari. Kedua, struktur dasar kurikulumnya adalahpengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatan dan pemberian bimbingan kepada para santri secara pribadi yang dilakukan oleh guru atai kiai. Ketiga, secara kesel;uruhan kurikulum yang ada di pesantren bersifat fleksibel, yaitu dalam setiap kesempatan para santri memiliki kesempatan untuk menyusun kurikulumnya sendiri, baik secara seluruhnya maupun sebagian saja.

Selanjutnya Gus Dur juga menginginkan agar kurikulum pesantren memiliki keterkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja, Untuk kalangan dunia kerja, baik dalam jasa maupun dalam bidang perdagangan dan keahliannya, pesantren harus memberikan masukan bagi kalangan pendidikan, tentang keahlian apa yang yang sesungguhnya dibutuhkan oleh lapangan kerja yang di era Globalisasi seperti sekarang ini demikian cepat dan beragam.

Gagasan Gus Dur dalam bidang pendidikan Islam dapat dilihat pada karyangya yang berjudul Muslim ditengah pengumulan, dalam buku yang menampung 17 artikel ini, Gus dur mencoba menjelaskan berbagai masalahyang timbul dalam rangka merespon modernisasi sebagaimana tersebut di atas, Selanjutnya dalam buku yang berjudul Kiai nyentrik membela pemerintah, Gusdur mengajak pembaca untuk memikirkan kembali persoalan-persoalan kenegaraan, kebudayaan dan keislaman.

Selain itu, terdapat pula berbagai buku yang membahas tentang pemikiran dan gagasan Gus Dur, yaitu: buku yang berjudul Kiai menggugat, Gus Dur menjawab, Sebuah Pergumulan Wacana dan transformasi; Tabayun Gus Dur Islam, Negara dan demokrasi: Himpunan perenungan percikan Gus Dur, Gus Dur menjawab Tantangan Perubahan; Membangun Demokrasi serta melawan Lelucon.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui, bahwa selain sebagai tokoh politik,negarawan,budayawan,kiai, Gus Dur juga sebagai seorang akademisi yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap maju mundurnya pendidikan Islam, dengan titik tekan pada permasalahan pendidikan pesantren, sebuah lembaga pendidikan tradisional, tempat pertama kali Gus Dur mengenal Islam.

Penerapan pemikiran Abdurrahman Wahid belum bisa dikatakan berhasil. Pemikirannya masih banyak mengundang pertentanga, baik itu dalam masyarakat muslim sendiri, para tokoh politik dan cendikiawan muslim. Namun yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah apakah semua orang dapat berlapang dada melihat apa yang telah terjadi setelah ia menjadi orang nomor satu di Negara ini? Kenyataannya tidaklah demikian. Pertentangan demi pertentangan, hujatan demi hujatan banyak sekali ditujukan kepadanya yang dating dari berbagai kalangan politikus dan pemikir-pemikir intelektual Indonesia.

Quote:

3. Abdurrahman Wahid dan Nahdlatul 'Ulama

Sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-27 di Situbondo, 18-21 Desember 1984, NU seakan menjadi ikon dan lokomotif baru dalam gerakan pemikiran keagamaan, perjuangan politik untuk demorasi dan pembangunan sikap toleran terhadap keberagamaan masyarakat. Dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid, NU telah dapat dikatakan memperoleh wajah modern. Dan sepanjang 15 (lima belas) tahun terakhir abad ke-20, politik Indonesia didominasi oleh cerita dan berita tentang NU, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai yang independen dan bijak. [3]

Pengaruh dan popularitas Nahdlatul 'Ulama, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai sekurang-kurangnya terkait dengan tiga hal penting. Pertama, dengan dipelopori oleh Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai berpengaruh, pada Muktamar Situbondo Nahdlatul 'Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar organisasi.

Kedua, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai Nahdlatul 'Ulama, khususnya pasca Muktamar NU di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, menjadi kekuatan yang sangat kritis terhadap pemerintah. Sikap kritis pertama ditunjukan dengan penolakan bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Abdurrahman Wahid melihat ICMI dari dua sisi yang sama-sama kontaproduktif terhadap Islam dan demokrasi. Sisi yang satu adalah ICMI digunakan oleh Presiden Soeharto untuk menebar basis kekuasaannya, terutama karena mengendurnya dukungan ABRI padanya. Di sisi yang lain, dengan teori "Kuda Troya", Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa beberapa aktivis Islam yang masuk ke ICMI menerima Pancasila hanya sebagai taktik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan melakukan Islamisasi dari dalam. Sarana ideal untuk Islamisasi pemerintahan adalah ICMI, karrena ia sebuah organisasi yang disponsori pemerintah dengan anggota dari kalangan birokrasi.

Ketiga, "kemenangan" Abdurrahman Wahid atas Presiden Soeharto setelah sekian lama keduanya berseberangan, di mana Presiden Soeharto terus-menerus berusaha menyingkirkan Abdurrahman Wahid, terutama dari pucuk pimpinan NU.

Pada awalnya, hubungan Abdurrahman Wahid dengan Soeharto tidak bermasalah. Pada Muktamar ke-28 NU di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 25-29 November 1989 misalnya, Soeharto tidak keberatan jika Abdurrahman Wahid maju kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Namun bukan itu yang menyebabkan Abdurrahman Wahid terpilih. Tetapi lebih karena keberhasilannya mempertahankan arus gerakan NU dalam semangatkhittah 1926.

Watak NU yang kritis terhadap pemerintah muncul kembali pada awal 1990-an, terutama kekritisan Abdurrahman Wahid yang embuat pemerintah terus berusaha menyingkirkannya. Pada Muktamar NU ke-30 NU di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, 1-4 Desember 1994, Presiden Soeharto secara nyata menolaknya. Meski intervensi pemerintah sangat kuat, Abdurrahman Wahid akhirnya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU mengalahkan jago pemerintah, Abu Hasan, Pengurus Besar NU hasil Muktamar Cipasung pun tidak diterima menghadap Presiden Soeharto. Pengurus Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar di Banda Aceh yang muktamarnya dilaksanakan belakangan, tepatnya 6-10 Juli 1995, sudah lebih dulu diterima menghadap presiden. Pemerintah juga membiarkan (kalau bukan mendukung) Abu Hasan mendirikan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul 'Ulama (KPPNU).

Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai tidak menyerah dan tetap konsisten sebagai kekuatan kritis terhadap pemerintah. Sampai akhirnya, Presdien Soeharto yang sangat kuat dan ditakuti pun kalah. Pada 2 November 1996, Presiden Soeharto datang dan membuka Mukernas ke-5 RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah - Perhimpunan Pondok Pesantren Nahdlatul 'Ulama) disambut oleh Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid dan Ketua PP RMI, K.H. Aziz Masyhuri.

Spoiler for Teks:

Quote:

Sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-27 di Situbondo, 18-21 Desember 1984, NU seakan menjadi ikon dan lokomotif baru dalam gerakan pemikiran keagamaan, perjuangan politik untuk demorasi dan pembangunan sikap toleran terhadap keberagamaan masyarakat. Dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid, NU telah dapat dikatakan memperoleh wajah modern. Dan sepanjang 15 (lima belas) tahun terakhir abad ke-20, politik Indonesia didominasi oleh cerita dan berita tentang NU, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai yang independen dan bijak. [3]

Pengaruh dan popularitas Nahdlatul 'Ulama, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai sekurang-kurangnya terkait dengan tiga hal penting. Pertama, dengan dipelopori oleh Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai berpengaruh, pada Muktamar Situbondo Nahdlatul 'Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar organisasi.

Kedua, Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai Nahdlatul 'Ulama, khususnya pasca Muktamar NU di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, menjadi kekuatan yang sangat kritis terhadap pemerintah. Sikap kritis pertama ditunjukan dengan penolakan bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Abdurrahman Wahid melihat ICMI dari dua sisi yang sama-sama kontaproduktif terhadap Islam dan demokrasi. Sisi yang satu adalah ICMI digunakan oleh Presiden Soeharto untuk menebar basis kekuasaannya, terutama karena mengendurnya dukungan ABRI padanya. Di sisi yang lain, dengan teori "Kuda Troya", Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa beberapa aktivis Islam yang masuk ke ICMI menerima Pancasila hanya sebagai taktik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan melakukan Islamisasi dari dalam. Sarana ideal untuk Islamisasi pemerintahan adalah ICMI, karrena ia sebuah organisasi yang disponsori pemerintah dengan anggota dari kalangan birokrasi.

Ketiga, "kemenangan" Abdurrahman Wahid atas Presiden Soeharto setelah sekian lama keduanya berseberangan, di mana Presiden Soeharto terus-menerus berusaha menyingkirkan Abdurrahman Wahid, terutama dari pucuk pimpinan NU.

Pada awalnya, hubungan Abdurrahman Wahid dengan Soeharto tidak bermasalah. Pada Muktamar ke-28 NU di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 25-29 November 1989 misalnya, Soeharto tidak keberatan jika Abdurrahman Wahid maju kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Namun bukan itu yang menyebabkan Abdurrahman Wahid terpilih. Tetapi lebih karena keberhasilannya mempertahankan arus gerakan NU dalam semangatkhittah 1926.

Watak NU yang kritis terhadap pemerintah muncul kembali pada awal 1990-an, terutama kekritisan Abdurrahman Wahid yang embuat pemerintah terus berusaha menyingkirkannya. Pada Muktamar NU ke-30 NU di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, 1-4 Desember 1994, Presiden Soeharto secara nyata menolaknya. Meski intervensi pemerintah sangat kuat, Abdurrahman Wahid akhirnya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU mengalahkan jago pemerintah, Abu Hasan, Pengurus Besar NU hasil Muktamar Cipasung pun tidak diterima menghadap Presiden Soeharto. Pengurus Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar di Banda Aceh yang muktamarnya dilaksanakan belakangan, tepatnya 6-10 Juli 1995, sudah lebih dulu diterima menghadap presiden. Pemerintah juga membiarkan (kalau bukan mendukung) Abu Hasan mendirikan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul 'Ulama (KPPNU).

Abdurrahman Wahid dan kyai-kyai tidak menyerah dan tetap konsisten sebagai kekuatan kritis terhadap pemerintah. Sampai akhirnya, Presdien Soeharto yang sangat kuat dan ditakuti pun kalah. Pada 2 November 1996, Presiden Soeharto datang dan membuka Mukernas ke-5 RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah - Perhimpunan Pondok Pesantren Nahdlatul 'Ulama) disambut oleh Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid dan Ketua PP RMI, K.H. Aziz Masyhuri.

Quote:

4. Pemikiran dan Perjuangan Abdurrahman Wahid

Setidaknya ada lima gugus besar pemikiran yang diperjuangkan Abdurrahman Wahid sepanjang hidupnya melalui berbagai aktivitas sosial, politik dan keagamaannya.

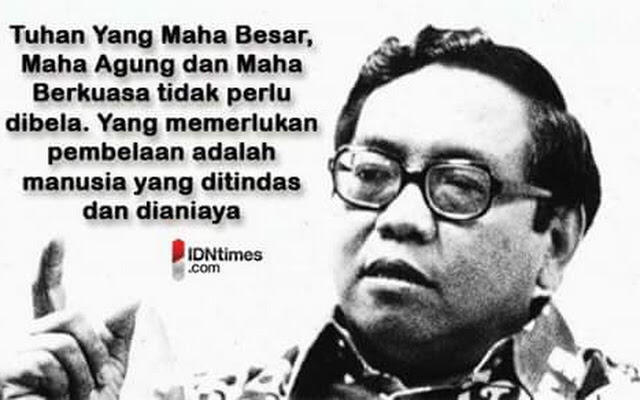

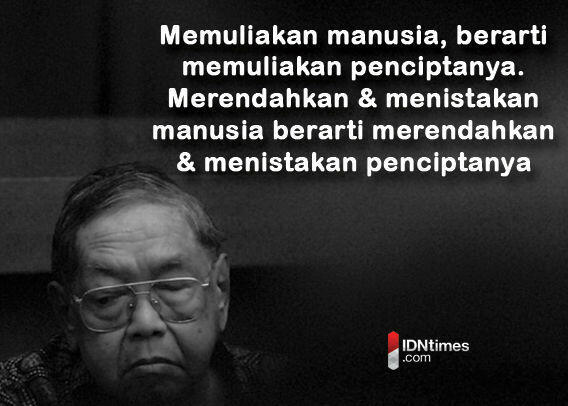

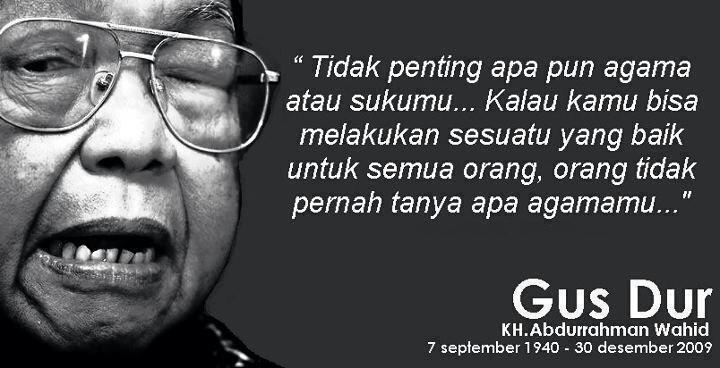

Pertama, dalam keyakinan Abdurrahman Wahid sesuai dengan khazanah keilmuan NU, syariat Islam diturunkan kepada manusia tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk melindungi kepentingan dasar manusia itu sendiri, mewujudkan kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan di antara mereka. Untuk tujuan itu, para ulama di masa lampau merumuskan sebuah konsep yang dienal dengan maqashid as-syari'ah atau tujuan-tujuan syariat. Dalam satu karya monumentalnya, al-Mustasyfa (Jilid I, hlm. 278), Al-Ghazali menyebutkan tujuan syariat diturunan kepada manusia adalah untuk melindungi lima hal, yaitu: agama dan keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau hak milik pribadi. Dengan demikian, Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid sangat melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, berprofesi dan berfikir. Islam sangat melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM). Sesuai dengan tujuan syariat, Abdurrahman Wahid sangat mengedepankan toleransi beeragama dan menjunjung tinggi komunikasi dengan kelompok agama berbeda. Bagi Abdurrahman Wahid, kebesaran Islam di masa lampau bisa dimungkinkan karena peradaban Islam mampu menyerap nilai-nilai dari peradaban dan agama lain.

Kedua, Abdurrahman Wahid adalah tokoh agama yang sangat anti-kekerasan. Baginya, kekerasan bukan hanya bertentangan secara diametral dengan ajaran Islam, tetai juga merugikan Islam itu sendiri. Dalam konteks inilah, Abdurrahman Wahid selalu mengedepankan dialog, baik antar-umat seagama maupun antar-agama. Menurut Abdurrahman Wahid, pertentangan penadapat tidak semuanya harus diselesaikan dengan melarang atau menyesatkan kelompok lain. Toleransi justeru bisa lebih membawa hasil. Baginya, hak hidup dan menjalankan ajaran agama yang diyakini merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh syariat.

Ketiga, demokrasi adalah bagian dari manifestasi tujuan syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah kecerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa.

Keempat, Abdurrahman Wahid adalah penjaga tradisi, dimana menurut pandangannya, agama dan budaya bersifat saling melengkapi. Agama bersumber dari wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Norma-norma agama bersifat normatif, karenanya ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah kreativitas manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untukk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk udaya.

Kelima, menurut Abdurrahman Wahid, Islam akan lebih efektif dan membumi jika berfungsi sebagai etika sosial. Hukum agama, kata beliau, tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena ia mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara.

Spoiler for teks:

Quote:

Setidaknya ada lima gugus besar pemikiran yang diperjuangkan Abdurrahman Wahid sepanjang hidupnya melalui berbagai aktivitas sosial, politik dan keagamaannya.

Pertama, dalam keyakinan Abdurrahman Wahid sesuai dengan khazanah keilmuan NU, syariat Islam diturunkan kepada manusia tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk melindungi kepentingan dasar manusia itu sendiri, mewujudkan kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan di antara mereka. Untuk tujuan itu, para ulama di masa lampau merumuskan sebuah konsep yang dienal dengan maqashid as-syari'ah atau tujuan-tujuan syariat. Dalam satu karya monumentalnya, al-Mustasyfa (Jilid I, hlm. 278), Al-Ghazali menyebutkan tujuan syariat diturunan kepada manusia adalah untuk melindungi lima hal, yaitu: agama dan keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau hak milik pribadi. Dengan demikian, Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid sangat melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, berprofesi dan berfikir. Islam sangat melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM). Sesuai dengan tujuan syariat, Abdurrahman Wahid sangat mengedepankan toleransi beeragama dan menjunjung tinggi komunikasi dengan kelompok agama berbeda. Bagi Abdurrahman Wahid, kebesaran Islam di masa lampau bisa dimungkinkan karena peradaban Islam mampu menyerap nilai-nilai dari peradaban dan agama lain.

Kedua, Abdurrahman Wahid adalah tokoh agama yang sangat anti-kekerasan. Baginya, kekerasan bukan hanya bertentangan secara diametral dengan ajaran Islam, tetai juga merugikan Islam itu sendiri. Dalam konteks inilah, Abdurrahman Wahid selalu mengedepankan dialog, baik antar-umat seagama maupun antar-agama. Menurut Abdurrahman Wahid, pertentangan penadapat tidak semuanya harus diselesaikan dengan melarang atau menyesatkan kelompok lain. Toleransi justeru bisa lebih membawa hasil. Baginya, hak hidup dan menjalankan ajaran agama yang diyakini merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh syariat.

Ketiga, demokrasi adalah bagian dari manifestasi tujuan syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah kecerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa.

Keempat, Abdurrahman Wahid adalah penjaga tradisi, dimana menurut pandangannya, agama dan budaya bersifat saling melengkapi. Agama bersumber dari wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Norma-norma agama bersifat normatif, karenanya ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah kreativitas manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untukk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk udaya.

Kelima, menurut Abdurrahman Wahid, Islam akan lebih efektif dan membumi jika berfungsi sebagai etika sosial. Hukum agama, kata beliau, tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena ia mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara.

Quote:

5. Keteladanan Leadership Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Bagi Masa Depan Keislaman dan Kebangsaan Pandangan dan sikap Gus Dur dalam keislaman menekankan sikap rahmatan lil 'alamin, yakni membawa kebaikan dan kedamaian kepada orang lain, kepada masyarakat lain, kepada kelompok agama lain, kepada suku lain, kepada berbagai tataran keilmuan dan profesi lain, serta kepada bangsa lain. Dari penekanan ini, kemudian muncul sikap kasih sayang (rahmat) dan mengesampingkan sinisme yang disebabkan oleh "merasa yang paling benar", "merasa kuat", dan lain sebagainya. Sikap kasih sayang ini adalah garis pembatas agar kita tidak melakukan sesuatu yang membuat sakit hati suatu suku, suatu agama, atau suatu kelompok, serta mengekang keinginan untuk menguasai atau menindas.[6]

Dari penekanan pada prinsip rahmatan lil 'alamin ini, keislaman Gus Dur kemudian dinaikkan pada tahapan keislaman yang lebih tinggi, yakni khalifah fil ardhi (wakil Tuhan di bumi). Dengan prinsip khalifah fil ardhi, aka segala tindakan selalu akan dilandasi niatan tulus dan kasih sayang, didasari kedamaian dan demi kesejahteraan (rahmat), sebagaimana nilai-nilai asmaul Husna dalam mencapai keharmonisan kehidupan di bumi ini. Sebagai khalifah, maka setiap pribadi harus bersikap terbuka pada semua kepentingan dan keberadan berbagai sendi kehidupan yang ada di muka bumi ini, seperti keberadaan tingkat keilmuan, keberadaan taraf hidup, keberadaan keyakinan, dan keberadaan dalam tingkat kemampuan melakukan ketaatan peribadatan. Dengan keterbukaan untuk berdialog dengan semua sendi kehidupan tersebut diharapkan tercapai titik temu jalan kebersamaan untuk meningkatkannya menuju tingkat ideal. Salah satu tugas utama dari setiap orang yang berpegang pada prinsip khalifah ini adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya (al-'adalah) dan memandang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki potensi kebaikan (al-hikmah).

Spoiler for teks:

Quote:

Bagi Masa Depan Keislaman dan Kebangsaan Pandangan dan sikap Gus Dur dalam keislaman menekankan sikap rahmatan lil 'alamin, yakni membawa kebaikan dan kedamaian kepada orang lain, kepada masyarakat lain, kepada kelompok agama lain, kepada suku lain, kepada berbagai tataran keilmuan dan profesi lain, serta kepada bangsa lain. Dari penekanan ini, kemudian muncul sikap kasih sayang (rahmat) dan mengesampingkan sinisme yang disebabkan oleh "merasa yang paling benar", "merasa kuat", dan lain sebagainya. Sikap kasih sayang ini adalah garis pembatas agar kita tidak melakukan sesuatu yang membuat sakit hati suatu suku, suatu agama, atau suatu kelompok, serta mengekang keinginan untuk menguasai atau menindas.[6]

Dari penekanan pada prinsip rahmatan lil 'alamin ini, keislaman Gus Dur kemudian dinaikkan pada tahapan keislaman yang lebih tinggi, yakni khalifah fil ardhi (wakil Tuhan di bumi). Dengan prinsip khalifah fil ardhi, aka segala tindakan selalu akan dilandasi niatan tulus dan kasih sayang, didasari kedamaian dan demi kesejahteraan (rahmat), sebagaimana nilai-nilai asmaul Husna dalam mencapai keharmonisan kehidupan di bumi ini. Sebagai khalifah, maka setiap pribadi harus bersikap terbuka pada semua kepentingan dan keberadan berbagai sendi kehidupan yang ada di muka bumi ini, seperti keberadaan tingkat keilmuan, keberadaan taraf hidup, keberadaan keyakinan, dan keberadaan dalam tingkat kemampuan melakukan ketaatan peribadatan. Dengan keterbukaan untuk berdialog dengan semua sendi kehidupan tersebut diharapkan tercapai titik temu jalan kebersamaan untuk meningkatkannya menuju tingkat ideal. Salah satu tugas utama dari setiap orang yang berpegang pada prinsip khalifah ini adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya (al-'adalah) dan memandang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki potensi kebaikan (al-hikmah).

Bersambung.....

Diubah oleh auto.sorga 12-07-2017 23:21

0

4.9K

Kutip

21

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan