- Beranda

- Komunitas

- News

- Sains & Teknologi

Berkenalan dengan dunia eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi

TS

hades_assault

Berkenalan dengan dunia eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi

Apakah kebijakan terkini pemerintahan Bapak Joko Widodo yang paling signifikan dampaknya di kehidupan kita sehari-hari?

Bersikap tegas terhadap bangsa asing yang seenaknya menjarah hasil laut kita?

Well, bisa jadi. Cuma bukan itu.

Ayo coba lagi, hintnya kebijakan tersebut mempengaruhi harga barang belanja rutin kita dan tentunya menjadi headline surat kabar beberapa hari ini.

Kenaikan harga BBM bersubsidi?

Yap. Tepat sekali.

Di saat harga minyak mentah dunia menurun, Bapak Presiden kita yang tercinta menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagai rakyat awam yang tidak mengerti mengenai dunia migas namun sejak kecil didoktrin bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan migas, tentunya kita teriak protes. Kita protes karena kita belum mengerti mengenai pertimbangan beliau menaikkan harga BBM padahal momentumnya di negara-negara lain justru sedang dikurangi harga jual BBMnya. Nah supaya mengerti, yuk belajar tentang dunia migas. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit berbagi ilmu mengenai dunia migas terkait pekerjaan saya saat ini, yaitu eksplorasi migas.

Pembahasan mengenai eksplorasi migas terasa membingungkan jika tidak dibuka dengan penjelasan mengenai basic petroleum geology.

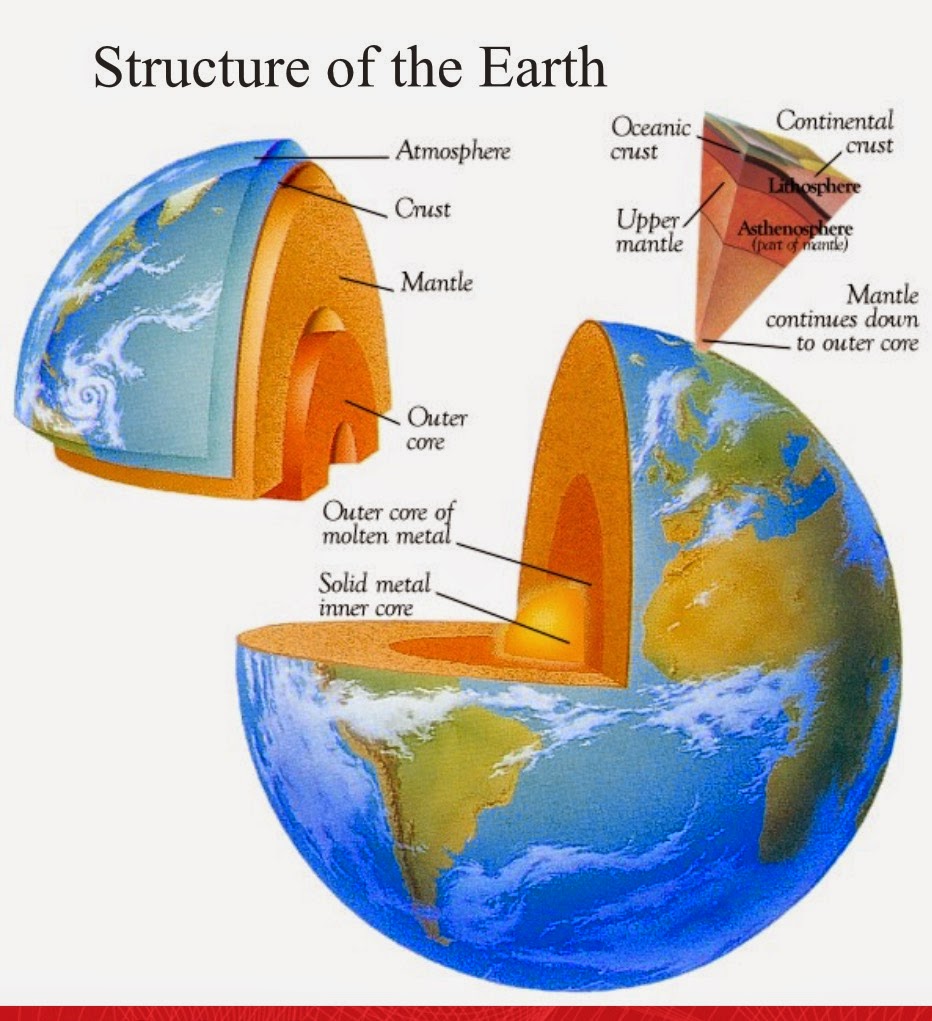

Perhatikan gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Bumi

Dapat dilihat pada gambar tersebut, ternyata bumi terdiri dari sebuah core yang terbuat dari logam, dalam fasa padat dan cair tergantung kedalamannya relatif terhadap permukaan bumi, serta di"bungkus" oleh lapisan-lapisan. Tiap lapisan ini memiliki ketebalan yang berbeda, relatif diukur terhadap permukaan. Ibarat boneka матрёшка (matroshka) asal Russia yang terkenal itu, core merupakan boneka terkecil, mantle merupakan boneka yang lebih besar, dan crust merupakan boneka yang paling besar.

Gambar 2. Boneka Matroshka

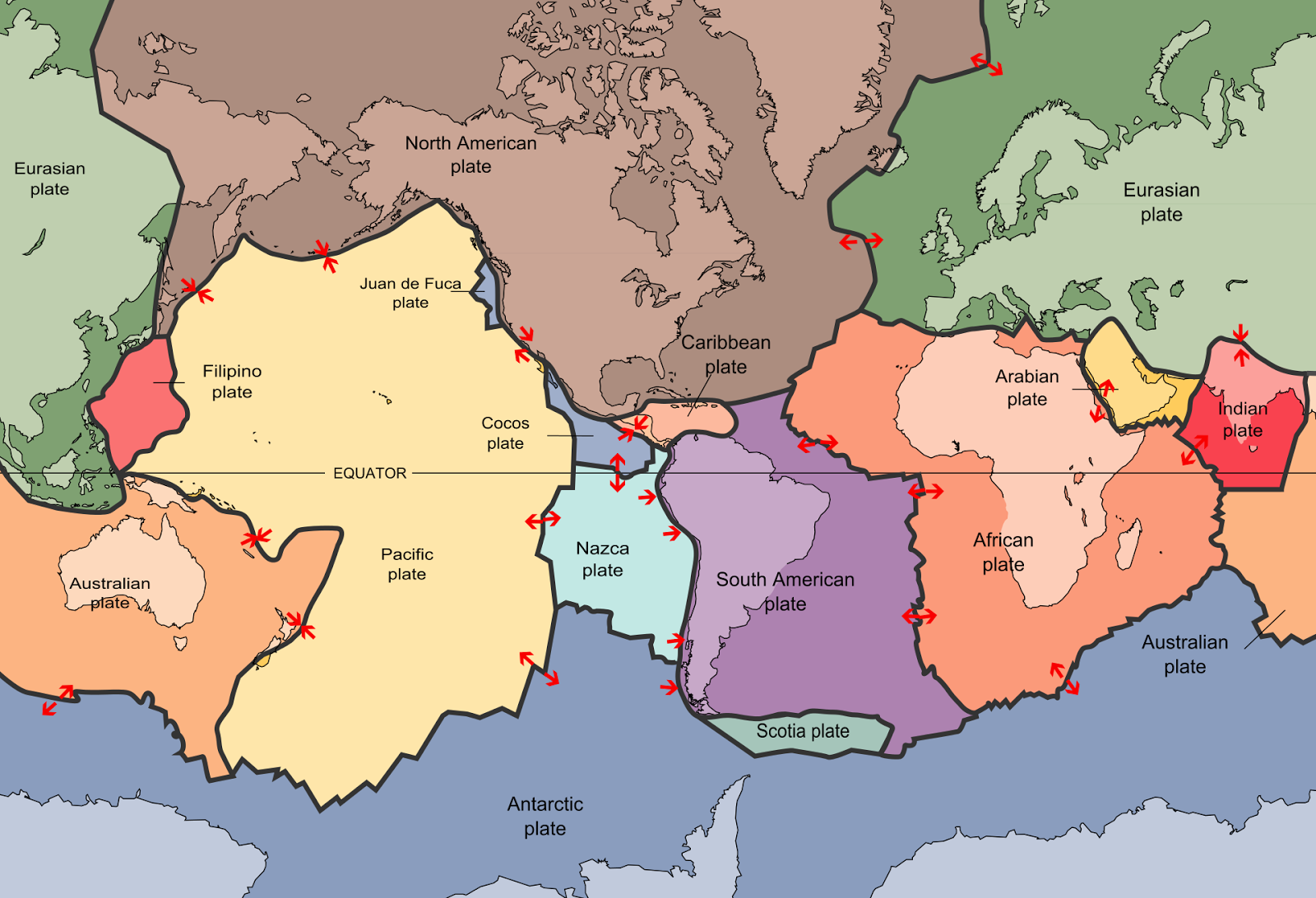

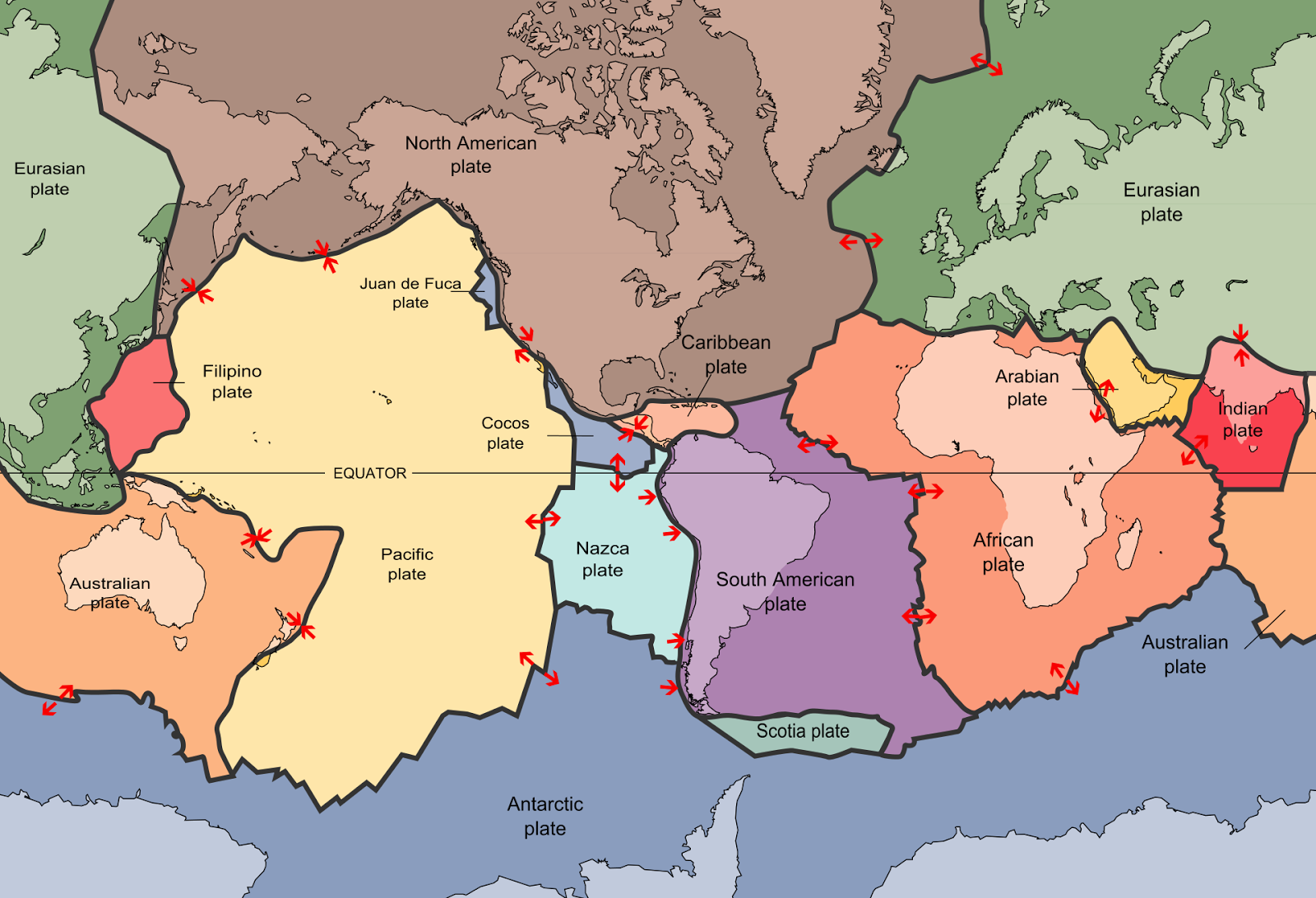

Namun, berbeda dengan boneka matroshka yang permukaannya continuous, permukaan bumi berbentuk fragmen pecahan seperti puzzle. Menariknya, fragmen pecahan yang biasa disebut lempeng tektonik ini tidak stationer atau diam saja, namun selalu bergerak, walaupun pergerakannya sangat kecil (hanya sekitar 10-160 mm/tahun).

Gambar 3. Lempeng Tektonik

"Lho? Kok bisa gerak gitu lempengnya? Apa yang menyebabkannya bergerak?"

Pasti banyak yang bertanya begitu, bukan? Setelah bertapa selama 5 menit saya mendapatkan jawabannya.

Masih ingat kan fakta bahwa bumi terdiri dari lapisan-lapisan? Ada hubungannya ternyata dengan fakta itu.

Lapisan terluar bumi, atau biasa kita sebut dengan crust, ternyata terdiri lagi atas 2 bagian, yaitu lithosphere dan astenosphere.

Lithosphere ini fasanya padat keras karena ia terekspos ke atmosphere yang dingin serta kedalamannya relatif terhadap permukaan bumi. Sedangkan astenosphere memiliki fasa padat namun menuju cair, semacam dispersi padatan. Untuk lebih mudah memahami penjelasan saya, bayangkan sebuah molten lava cake. Bagian luar dari kue adalah lithosphere sedangkan coklat meleleh adalah asthenosphere. Jika bagian luar kue ini bentuknya dijadikan seperti pecahan-pecahan puzzle, maka tentunya ia akan bergerak bukan mengikuti arah tarikan dari gaya gravitasi? Begitu juga dengan lempeng tektonik bumi.

Saat lempeng-lempeng ini bergerak, ada kemungkinan lantar lempeng bertabrakan karena sama-sama menuju suatu titik namun bergerak dari arah yang berlawanan. Jika kedua lempeng yang bertabrakan ini terus melanjutkan gerak "tabrakan"nya maka terbentuklah gunung atau parit pada antarmuka pertemuan dua lempeng tersebut. Skenario lain dari pergerakan lempeng ini adalah saling bergesek. Hal ini dsebabkan oleh pergerakan dua lempeng dengan arah yang sama. Pada saat gesekan ini berlangsung, maka timbul fenomena alam yang kita kenal dengan gempa bumi pada antarmuka kedua lempengan tersebut bergesekan.

Gambar 4. Molten Lava Cake

Berhubung lapisan crust ini menarik, ayo kita kenali lebih jauh mengenai lapisan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, crust terdiri dari lithosphere dan asthenosphere. Nah terdiri dari apakah lithosphere dan astenoshpere ini?

Ternyata jawabannya adalah batuan!

Walaupun asthenosphere ini berbentuk dispersi padatan seperti coklat meleleh pada molten lava cake, namun ia tetap merupakan batuan. Perbedaannya hanya di fasanya saja. Satu fasa padat, satu lagi fasa campuran antara padat dengan cair.

Ngomong-ngomong soal batuan, bagaimana sih batuan itu terbentuk?

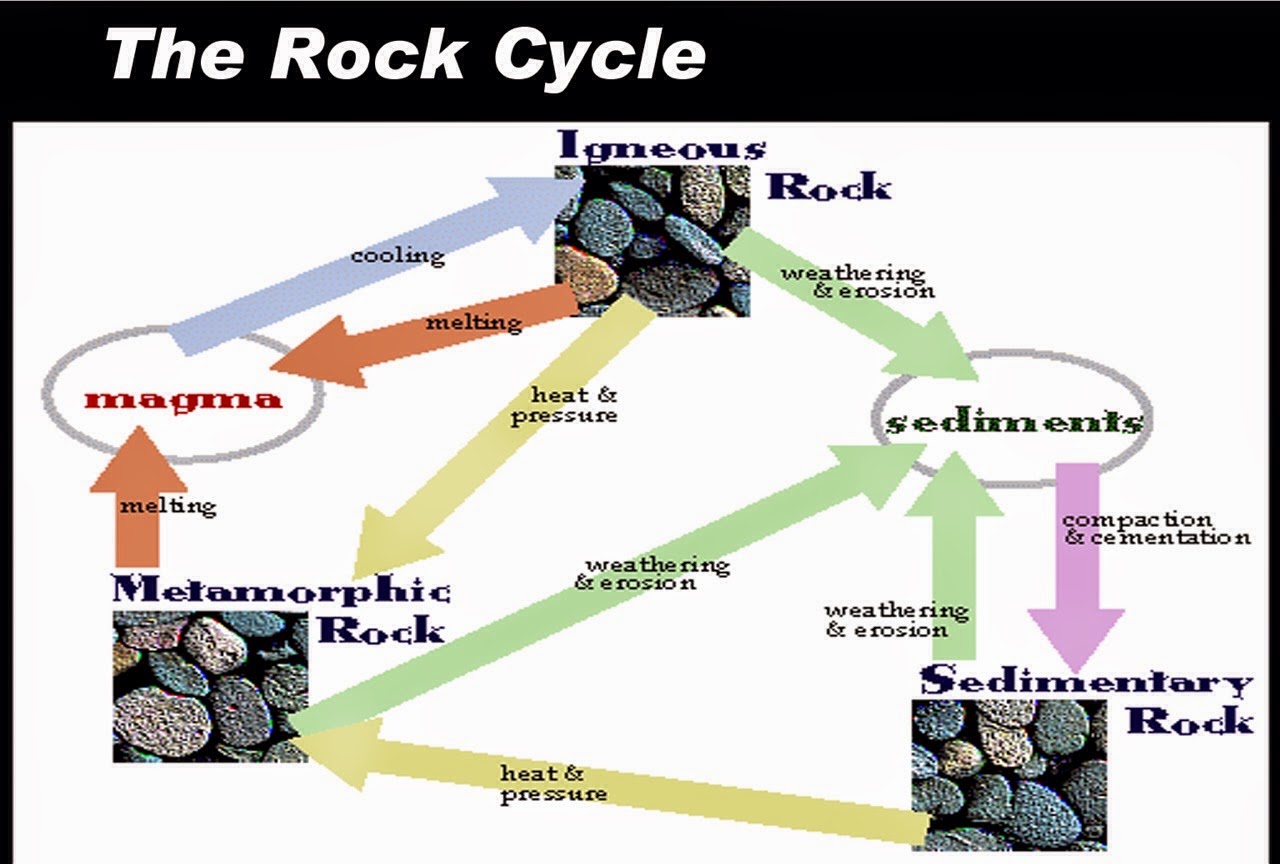

Jawabannya ada di siklus batuan, atau bahasa urang awaknyo "The Rock Cycle"

Gambar 4. The Rock Cycle

Begini ceritanya.........

Magma dari asthenosphere naik ke permukaan bumi akibat overpressured dan meletus menjadi lava. Lava yang panas ini melepaskan kalornya di permukaan bumi, akibatnya ia mendingin menjadi batuan yang dikenal dengan nama batuan igneous. Batuan igneous ini kemudian mengalami pelapukan/tereduksi ukurannya menjadi pecahan-pecahan kecil atau terjadi perubahan senyawa dan terbawa oleh erosi. Batuan yang mengalami pelapukan dan terbawa erosi ini dikenal dengan nama sedimen.

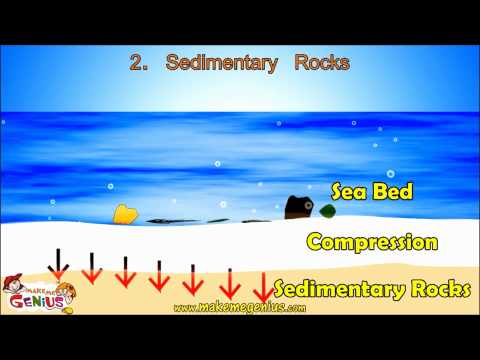

Sedimen ini suatu saat akan terdeposisi di berbagai tempat, namun umumnya di wilayah peraiaran seperti delta sungai maupun pantai. Hal ini disebabkan erosi umumnya melalui medium air. Sedimen yang terdeposisi ini jika melewati proses litifikasi, atau pembentukan batuan, akan menjadi batuan sedimentary. Ada pun proses litifikasi ini terdiri dari 4 proses, yaitu kompaksi, kristalisasi, desikasi, dan sementasi.

Kompaksi ini adalah proses penggabungan pecahan-pecahan kecil sedimen menjadi batu sedimentary yang padat. Penggabungan ini terjadi di kedalaman tertentu dari permukaan bumi dengan tekanan dan kalor yang tinggi. Pada proses kompaksi ini tak jarang pecahan-pecahan sedimen ini membentuk kristal. Ini lah yang dikenal dengan proses kristalisasi. Karena kalor yang tinggi pada proses kompaksi, kandungan air dari sedimen ini menyerap kalor tersebut dan berubah fasa menjadi gas. Oleh karena itu, kandungan air dari sedimen akan berkurang. Proses berkurangnya kandungan air akibat kalor yang tinggi ini disebut desikasi. Agar pecahan sedimen ini terikat kuat satu dengan lainnya maka diperlukan perekat. Beruntunglah selama proses erosi ada beberapa material perekat yang ikut terbawa bersama sedimen. Material perekat ini pada proses litifikasi membantu merekatkan pecahan sedimen menjadi batuan sedimentary yang padat. Proses perekatan ini dikenal dengan nama sementasi.

Bagaimana supaya sedimen ini bisa terkubur kedalam "perut bumi"?

Jawabannya ada di pergerakan lempeng tektonik. Masih ingat dengan pergerakan lempeng tektonik, kan?

Saat lempeng tektonik bertabrakan dan membentuk parit, maka lempeng dengan densitas lebih tinggi akan tenggelam ke bawah lempeng dengan densitas lebih rendah. Batuan yang ada di lempeng yang tenggelam ini tentunya akan ikutan tenggelam (Doh!). Makin dalam tenggelamnya maka batuan tersebut akan makin terekspos ke temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan hubungan linear antara kedalaman dengan tekanan serta temperatur. Hubungan linear tersebut adalah sebagai berikut:

"Semakin dalam suatu titik relatif terhadap permukaan bumi, maka semakin tinggi tekanan dan temperatur pada titik tersebut" - Baba Dhimtot

Jika pada titik tenggelamnya batuan tersebut tekanan dan temperaturnya cukup tinggi untuk merubah senyawa kimia ataupun struktur fisik dari batuan yang tenggelam, maka batuan tersebut akan berubah menjadi batuan metamorphic. Nah batuan metamorphic ini suatu saat akan tenggelam lebih jauh lagi menuju asthenosphere akibat pergerakan lempeng tektonik dan meleleh menjadi magma.

Setelah membaca penjelasan barusan, benar kan pernyataan saya bahwa magma, dispersi padatan yang membentuk asthenosphere, merupakan batuan juga?

Masih belum mengerti? Okay, mungkin video ini bisa membantu:

Nah pasti pada mulai bingung kan apa hubungannya ini semua dengan minyak bumi?

Sabar, saya akan sampai ke sana.

Ada 2 teori yang menjelaskan pembentukan minyak dan gas bumi.

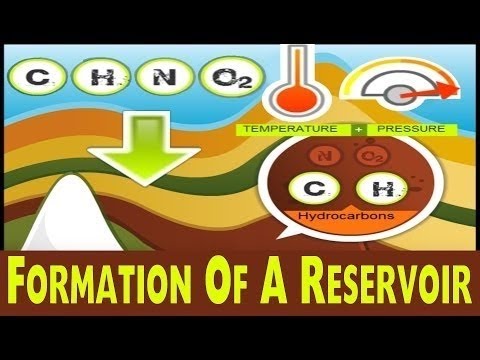

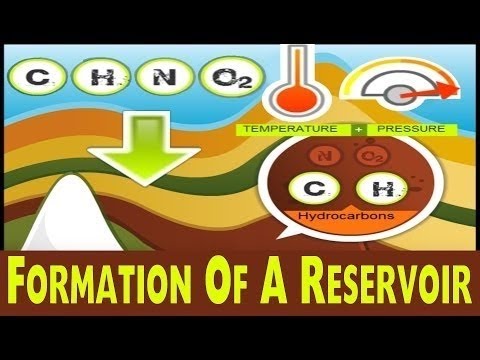

Teori pertama adalah teori biogenesis. Menurut teori ini, minyak dan gas bumi terbentuk dari akumulasi sisa-sisa bangkai organisme akuatik mikro yang terdeposisi selama jutaan tahun di daerah yang dahulunya merupakan lautan dan danau dangkal yang hangat. Bangkai yang terdeposisi ini terekspos tekanan dan kalor yang cukup tinggi di kedalaman tempat ia terdeposisi sehingga berubah fasa dan komposisi kimiawinya.

Teori kedua adalah inversi dari teori pertama, yaitu teori abiogenesis. Menurut teori ini, minyak dan gas bumi berasal dari hidrokarbon kuno yang "terperangkap di dalam bumi" pada saat pembentukan planet ini.

Para pakar geologi masih memperdebatkan mengenai teori mana yang paling "shahih". Namun, dunia perminyakan dewasa ini menggunakan teori pertama sebagai landasan teori dalam menjelaskan pembentukan minyak dan gas bumi karena terbukti ditemukan kandungan sisa-sisa organisme hidup dalam minyak bumi.

Nah bagaimana ceritanya sisa-sisa bangkai organisme ini bisa terdeposisi ke dalam "perut bumi" dan menjadi minyak dan gas bumi?

Perhatikan penjelasan dari video berikut:

Sudah mengerti?

Belum juga? Whew..Silahkan ambil kursus bahasa Inggris ya hehehe canda, mari saya jelaskan secara sederhana.

Saat suatu organisme mati, maka ia akan mengalami proses dekomposisi. Pada proses ini sebagian besar dari bangkai organisme itu diurai menjadi gas metana (CH4) oleh bakteria, yang tidak terurai bercampur dengan sedimen-sedimen hasil pelapukan dan erosi dari batuan. Inget kan siklus batuan? Nah akibat siklus batuan ini, sisa-sisa bangkai organisme yang tidak terurai terkubur didalam "perut bumi" bersama dengan sedimen dan bersama-sama terekspos ke tekanan dan temperatur yang tinggi. Akibatnya keduanya mengalami perubahan. Sedimen berubah menjadi batuan sedimentary seperti yang telah dijelaskan pada siklus batuan, sedangkan sisa-sisa organisme berubah menjadi minyak dan gas bumi sesuai dengan yang dijelaskan pada teori biogenesis. Oleh karena itu minyak bumi selalu ditemukan pada batuan sedimentary. Sehingga dalam eksplorasi minyak dan gas bumi, fokus eksplorasi adalah mencari batuan sedimentary yang mengandung minyak dan gas bumi, atau bahasa kerennya reservoir rock. Bagaimana cara menemukan reservoir rock ini?

Secara umum, ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap survey tanpa penetrasi langsung ke lapisan batuan dibawah permukaan bumi, dilanjutkan dengan tahap survey dengan penetrasi langsung ke lapisan batuan dibawah permukaan bumi yang dikenal dengan pengeboran. Mari kita bahas satu per satu.

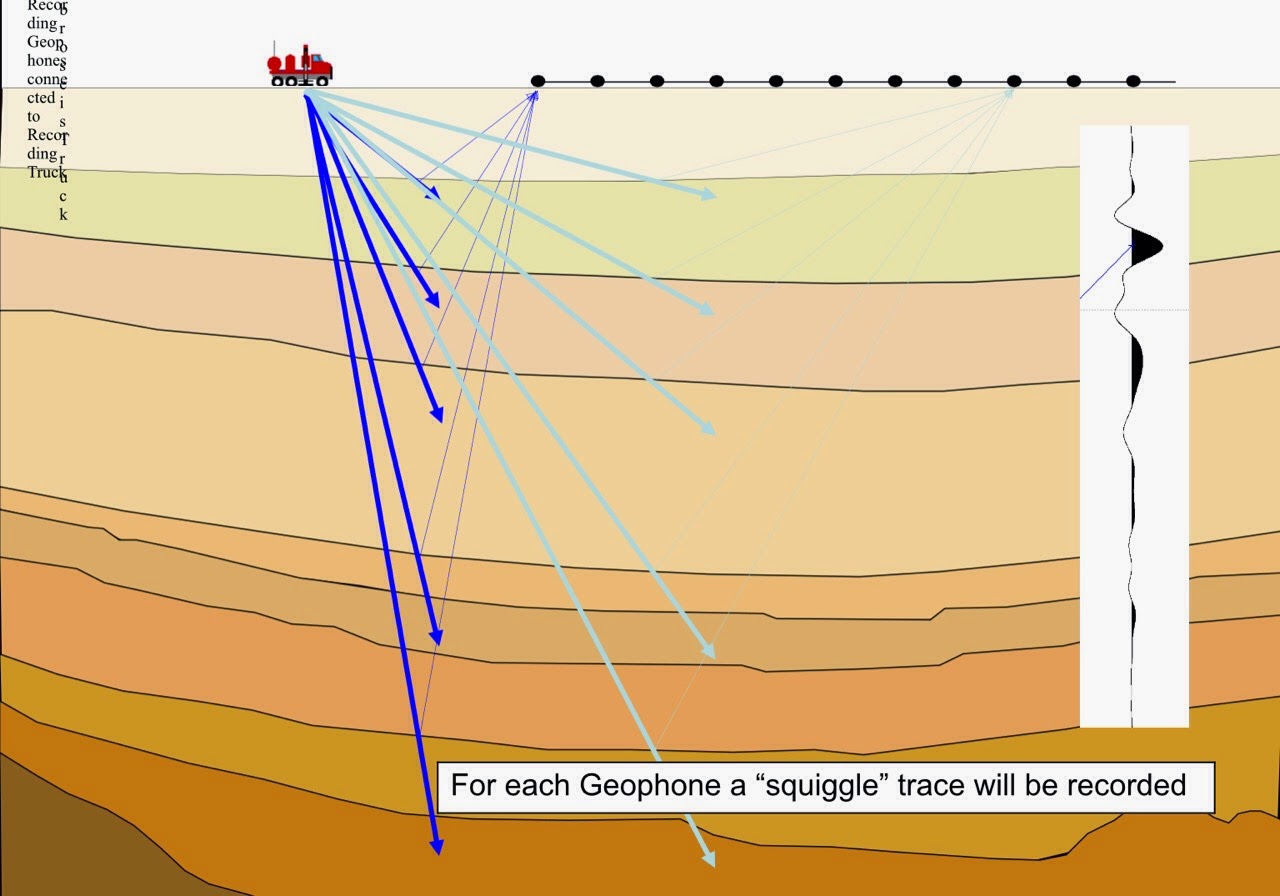

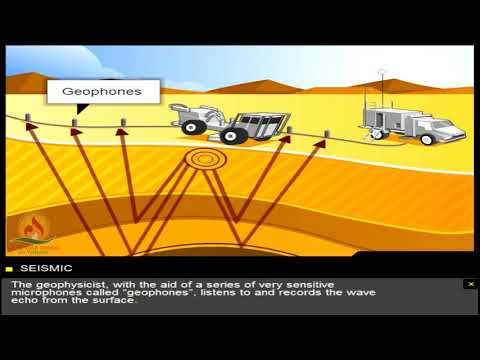

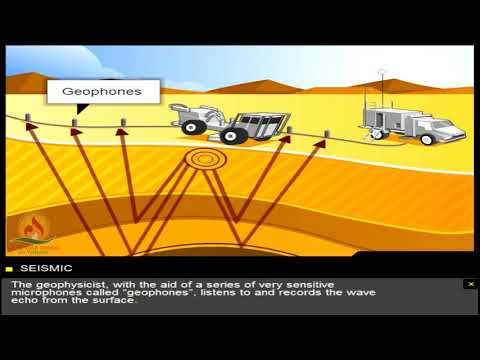

Pada tahap survey yang pertama, kita menggunakan metode non-invasive yang dikenal dengan nama surface seismic. Prinsip kerja dari metode ini cukup sederhana. Kita bangkitkan gempa bumi sintetik menggunakan ledakan dinamit/air gun/ kendaraan berat penggetar yang dikenal dengan nama vibroseis, dan gelombang seismik yang dihasilkan akibat getaran dari gempa bumi sintetik ini kita rekam menggunakan sensor geophone yang diletakkan diatas permukaan tanah dengan jarak tertentu antar sensornya.

Bingung?

Mungkin gambar berikut ini bisa membantu dalam visualisasi dari penjelasan diatas.

Gambar 5. Prinsip kerja dari surface seismic

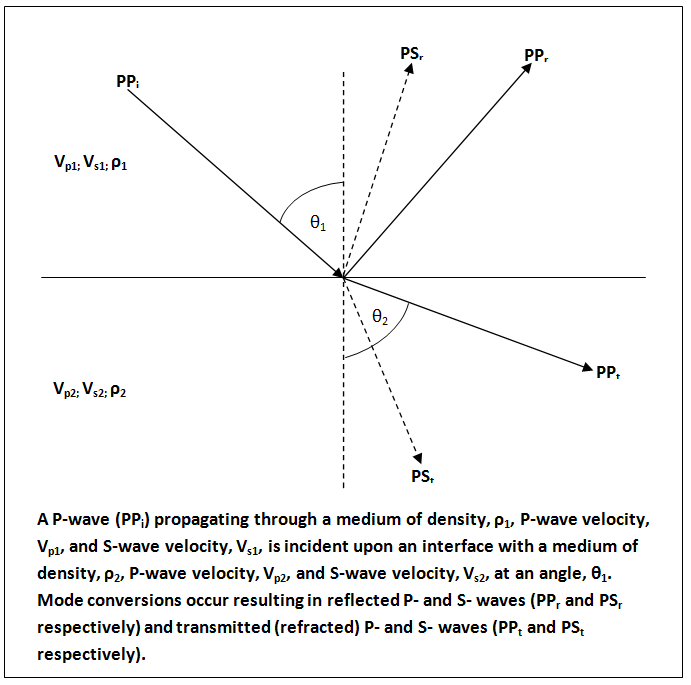

Lapisan-lapisan batuan dibawah permukaan bumi diasumsikan homogen, artinya setiap lapisan hanya terdiri dari satu jenis batuan saja. Setiap batuan ini memiliki nilai yang unik untuk setiap karakteristik fisisnya. Salah satunya adalah impedansi akustik. Impedansi akustik adalah kemampuan suatu jenis batuan untuk meredam gelombang akustik yang melaluinya. Impedansi akustik ini merupakan fungsi dari densitas batuan dan cepat rambat gelombang akustik di medium batuan tersebut.

Secara matematis;

z = ρv

dimana z adalah impedansi akustik, ρ adalah densitas dari batuan dan v adalah cepat rambat gelombang akustik pada medium batuan tersebut.

Dengan begitu, di antarmuka tiap lapisan formasi terjadi kontras antara nilai impedansi akustik satu lapisan formasi batuan dengan yang lain. Jika ada gelombang akustik/mekanik yang melewati antarmuka tersebut maka ia akan mengalami 2 hal, yaitu refleksi (dipantulkan) dan transmisi (dilewatkan). Proporsi gelombang akustik yang direfleksikan dan ditransmisikan tergantung dari seberapa kontras nilai impedansi akustik dari lapisan formasi batuan yang dilewati. Hal ini sesuai dengan Hukum Snell:

Jika suatu gelombang melewati suatu perbatasan antara 2 medium dengan nilai karakteristik fisis yang kontras, maka sebagian energi dari gelombang tersebut akan dipantulkan, sedangkan sebagian lagi akan diteruskan.

Gambar 6. Ilustrasi Hukum Snell

Adapun besarnya amplituda gelombang mekanik yang terpantulkan dapat dicari dengan mengalikan amplituda dari gelombang akustik asal dengan koefisien refleksi R, dimana R dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

R= (Z1 - Z0)/(Z1 + Z0)

Z0 dan Z1 adalah impedansi akustik dari medium pertama dan medium kedua secara berturut-turut.

Sedangkan sisa energi gelombang yang ditransmisikan dapat dihitung dengan cara mengalikan amplituda dari gelombang akustik asal dengan koefisien transmisi, dimana koefisien transmisi dihitung menggunakan rumus berikut:

1-R = {(Z1 + Z0)^2- (Z1 - Z0)^2}/{(Z1 + Z0)^2} = {4 Z0 Z1}/{(Z1 + Z0)^2} = T

Nah gelombang seismik yang dihasilkan melalui gempa bumi sintetik itu pada hakikatnya adalah gelombang akustik/mekanik, sehingga pada antarmuka medium dengan impedansi akustik yang kontras ia akan dipantulkan dan diteruskan. Respon yang kita deteksi dan rekam di sensor geophone adalah gelombang seismik hasil pantulan pada antarmuka lapisan batuan dibawah permukaan tanah yang sampai ke permukaan tanah.

Pada saat sensor geophone ini mendeteksi respon, software akan menghitung perbedaan waktu antara gelombang seismik dibangkitkan dengan gelombang seismik pertama kali dideteksi oleh sensor geophone. Perbedaan waktu ini dikenal dengan istilah travel time. Jika cepat rambat dari gelombang seismik diketahui, menggunakan data travel time ini geologis bisa mengestimasi kedalaman dimana antarmuka lapisan berada. Perhitungannya cukup sederhana, menggunakan rumus berikut:

t = 2d/V

dimana t adalah travel time, V adalah cepat rambat gelombang seismik dan d adalah kedalaman letak antarmuka berada.

Mengapa ada angka 2 di persamaan tersebut? Hal ini dikarenakan gelombang yang terdeteksi telah melewati kedalaman tersebut dua kali, yaitu saat gelombang datang dan saat gelombang pantul.

Selain menghitung travel time, geologis juga mengestimasi jenis batuan apa yang terdapat di area survey. Estimasi ini didapatkan dari observasi perubahan ampituda gelombang seismik yang dibaca oleh tiap-tiap sensor geophone di permukaan. Masih ingat mengenai koefisien transmisi dan koefisien refleksi? Dengan membandingkan amplituda antar poin kita bisa mendapatkan koefisien refleksi antara poin tersebut. Setelah mendapatkan nilai koefisien refleksi kemudian geologis menggunakan niai tersebut untuk mengestimasi nilai impedansi akustik dari batuan di antarmuka terjadinya refleksi. Jika nilai impedansi akustik telah didapatkan dan nilai cepat rambat gelombang diketahui, maka menggunakan persamaan matematis yang menghubungkan impedansi akustik, cepat rambat gelombang akustik dan densitas batuan, nilai dari densitas batuan dapat diestimasi. Berbekal nilai estimasi dari densitas batuan, geologis dapat memprediksi jenis batuan apa saja yang ada dibawah permukaan tanah area survey. Jika jenis batuan yang diprediski akan ditemukan ini ternyata merupakan batuan reservoir maka kan masuk ke tahap eksplorasi selanjutnya. Tentunya analisis dan komputasi dari hasil rekaman respon gelombang seismik ini tidak dilakukan secara manual, melainkan memggunakan komputer super canggih.

Masih bingung dengan penjelasan saya?

Mungkin video berikut bisa membantu:

Tahap eksplorasi selanjutnya adalah tahap yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu tahap pengeboran!

Pada tahap ini, area yang di survey menggunakan surface seismic dan terprediksi memiliki batuan reservoir dibor hingga kedalaman diprediksi adanya batuan reservoir tersebut. Adapun proses singkatnya akan dijelaskan melalui video berikut ini:

Sudah cukup jelas, kan?

Selama pengeboran ini, dilakukan juga berbagai macam survey untuk menilai apakah prediksi dari survey surface seismic akurat. Ada 2 jenis survey untuk penilaian tersebut, yaitu Measurement/Logging-While-Drilling (M/LWD) dan Wireline Open Hole Logging. Saya akan membahas secara mendalam mengenai Wireline Open Hole Logging pada post berikutnya.

Untuk menutup post spesial kali ini (jarang-jarang saya ngepost menggunakan bahasa Indonesia...he..he..he..) saya akan menayangkan video yang merangkum seluruh proses eksplorasi migas dengan singkat padat dan jelas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun konsep dalam post saya kali ini. Saya sangat terbuka jika ada koreksi mengenai penjelasan saya, karena saya menjelaskan disini sesuai dengan ilmu yang saya punya saja. Latar belakang pendidikan saya juga jauh dari ilmu bumi. Semoga post ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan pembaca. Berikut videonya, selamat menikmati!

sumber: http://13309075.blogspot.com/2014/12...ksplorasi.html

Bersikap tegas terhadap bangsa asing yang seenaknya menjarah hasil laut kita?

Well, bisa jadi. Cuma bukan itu.

Ayo coba lagi, hintnya kebijakan tersebut mempengaruhi harga barang belanja rutin kita dan tentunya menjadi headline surat kabar beberapa hari ini.

Kenaikan harga BBM bersubsidi?

Yap. Tepat sekali.

Di saat harga minyak mentah dunia menurun, Bapak Presiden kita yang tercinta menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagai rakyat awam yang tidak mengerti mengenai dunia migas namun sejak kecil didoktrin bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan migas, tentunya kita teriak protes. Kita protes karena kita belum mengerti mengenai pertimbangan beliau menaikkan harga BBM padahal momentumnya di negara-negara lain justru sedang dikurangi harga jual BBMnya. Nah supaya mengerti, yuk belajar tentang dunia migas. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit berbagi ilmu mengenai dunia migas terkait pekerjaan saya saat ini, yaitu eksplorasi migas.

Pembahasan mengenai eksplorasi migas terasa membingungkan jika tidak dibuka dengan penjelasan mengenai basic petroleum geology.

Perhatikan gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Bumi

Dapat dilihat pada gambar tersebut, ternyata bumi terdiri dari sebuah core yang terbuat dari logam, dalam fasa padat dan cair tergantung kedalamannya relatif terhadap permukaan bumi, serta di"bungkus" oleh lapisan-lapisan. Tiap lapisan ini memiliki ketebalan yang berbeda, relatif diukur terhadap permukaan. Ibarat boneka матрёшка (matroshka) asal Russia yang terkenal itu, core merupakan boneka terkecil, mantle merupakan boneka yang lebih besar, dan crust merupakan boneka yang paling besar.

Gambar 2. Boneka Matroshka

Namun, berbeda dengan boneka matroshka yang permukaannya continuous, permukaan bumi berbentuk fragmen pecahan seperti puzzle. Menariknya, fragmen pecahan yang biasa disebut lempeng tektonik ini tidak stationer atau diam saja, namun selalu bergerak, walaupun pergerakannya sangat kecil (hanya sekitar 10-160 mm/tahun).

Gambar 3. Lempeng Tektonik

"Lho? Kok bisa gerak gitu lempengnya? Apa yang menyebabkannya bergerak?"

Pasti banyak yang bertanya begitu, bukan? Setelah bertapa selama 5 menit saya mendapatkan jawabannya.

Masih ingat kan fakta bahwa bumi terdiri dari lapisan-lapisan? Ada hubungannya ternyata dengan fakta itu.

Lapisan terluar bumi, atau biasa kita sebut dengan crust, ternyata terdiri lagi atas 2 bagian, yaitu lithosphere dan astenosphere.

Lithosphere ini fasanya padat keras karena ia terekspos ke atmosphere yang dingin serta kedalamannya relatif terhadap permukaan bumi. Sedangkan astenosphere memiliki fasa padat namun menuju cair, semacam dispersi padatan. Untuk lebih mudah memahami penjelasan saya, bayangkan sebuah molten lava cake. Bagian luar dari kue adalah lithosphere sedangkan coklat meleleh adalah asthenosphere. Jika bagian luar kue ini bentuknya dijadikan seperti pecahan-pecahan puzzle, maka tentunya ia akan bergerak bukan mengikuti arah tarikan dari gaya gravitasi? Begitu juga dengan lempeng tektonik bumi.

Saat lempeng-lempeng ini bergerak, ada kemungkinan lantar lempeng bertabrakan karena sama-sama menuju suatu titik namun bergerak dari arah yang berlawanan. Jika kedua lempeng yang bertabrakan ini terus melanjutkan gerak "tabrakan"nya maka terbentuklah gunung atau parit pada antarmuka pertemuan dua lempeng tersebut. Skenario lain dari pergerakan lempeng ini adalah saling bergesek. Hal ini dsebabkan oleh pergerakan dua lempeng dengan arah yang sama. Pada saat gesekan ini berlangsung, maka timbul fenomena alam yang kita kenal dengan gempa bumi pada antarmuka kedua lempengan tersebut bergesekan.

Gambar 4. Molten Lava Cake

Berhubung lapisan crust ini menarik, ayo kita kenali lebih jauh mengenai lapisan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, crust terdiri dari lithosphere dan asthenosphere. Nah terdiri dari apakah lithosphere dan astenoshpere ini?

Ternyata jawabannya adalah batuan!

Walaupun asthenosphere ini berbentuk dispersi padatan seperti coklat meleleh pada molten lava cake, namun ia tetap merupakan batuan. Perbedaannya hanya di fasanya saja. Satu fasa padat, satu lagi fasa campuran antara padat dengan cair.

Ngomong-ngomong soal batuan, bagaimana sih batuan itu terbentuk?

Jawabannya ada di siklus batuan, atau bahasa urang awaknyo "The Rock Cycle"

Gambar 4. The Rock Cycle

Begini ceritanya.........

Magma dari asthenosphere naik ke permukaan bumi akibat overpressured dan meletus menjadi lava. Lava yang panas ini melepaskan kalornya di permukaan bumi, akibatnya ia mendingin menjadi batuan yang dikenal dengan nama batuan igneous. Batuan igneous ini kemudian mengalami pelapukan/tereduksi ukurannya menjadi pecahan-pecahan kecil atau terjadi perubahan senyawa dan terbawa oleh erosi. Batuan yang mengalami pelapukan dan terbawa erosi ini dikenal dengan nama sedimen.

Sedimen ini suatu saat akan terdeposisi di berbagai tempat, namun umumnya di wilayah peraiaran seperti delta sungai maupun pantai. Hal ini disebabkan erosi umumnya melalui medium air. Sedimen yang terdeposisi ini jika melewati proses litifikasi, atau pembentukan batuan, akan menjadi batuan sedimentary. Ada pun proses litifikasi ini terdiri dari 4 proses, yaitu kompaksi, kristalisasi, desikasi, dan sementasi.

Kompaksi ini adalah proses penggabungan pecahan-pecahan kecil sedimen menjadi batu sedimentary yang padat. Penggabungan ini terjadi di kedalaman tertentu dari permukaan bumi dengan tekanan dan kalor yang tinggi. Pada proses kompaksi ini tak jarang pecahan-pecahan sedimen ini membentuk kristal. Ini lah yang dikenal dengan proses kristalisasi. Karena kalor yang tinggi pada proses kompaksi, kandungan air dari sedimen ini menyerap kalor tersebut dan berubah fasa menjadi gas. Oleh karena itu, kandungan air dari sedimen akan berkurang. Proses berkurangnya kandungan air akibat kalor yang tinggi ini disebut desikasi. Agar pecahan sedimen ini terikat kuat satu dengan lainnya maka diperlukan perekat. Beruntunglah selama proses erosi ada beberapa material perekat yang ikut terbawa bersama sedimen. Material perekat ini pada proses litifikasi membantu merekatkan pecahan sedimen menjadi batuan sedimentary yang padat. Proses perekatan ini dikenal dengan nama sementasi.

Bagaimana supaya sedimen ini bisa terkubur kedalam "perut bumi"?

Jawabannya ada di pergerakan lempeng tektonik. Masih ingat dengan pergerakan lempeng tektonik, kan?

Saat lempeng tektonik bertabrakan dan membentuk parit, maka lempeng dengan densitas lebih tinggi akan tenggelam ke bawah lempeng dengan densitas lebih rendah. Batuan yang ada di lempeng yang tenggelam ini tentunya akan ikutan tenggelam (Doh!). Makin dalam tenggelamnya maka batuan tersebut akan makin terekspos ke temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan hubungan linear antara kedalaman dengan tekanan serta temperatur. Hubungan linear tersebut adalah sebagai berikut:

"Semakin dalam suatu titik relatif terhadap permukaan bumi, maka semakin tinggi tekanan dan temperatur pada titik tersebut" - Baba Dhimtot

Jika pada titik tenggelamnya batuan tersebut tekanan dan temperaturnya cukup tinggi untuk merubah senyawa kimia ataupun struktur fisik dari batuan yang tenggelam, maka batuan tersebut akan berubah menjadi batuan metamorphic. Nah batuan metamorphic ini suatu saat akan tenggelam lebih jauh lagi menuju asthenosphere akibat pergerakan lempeng tektonik dan meleleh menjadi magma.

Setelah membaca penjelasan barusan, benar kan pernyataan saya bahwa magma, dispersi padatan yang membentuk asthenosphere, merupakan batuan juga?

Masih belum mengerti? Okay, mungkin video ini bisa membantu:

Nah pasti pada mulai bingung kan apa hubungannya ini semua dengan minyak bumi?

Sabar, saya akan sampai ke sana.

Ada 2 teori yang menjelaskan pembentukan minyak dan gas bumi.

Teori pertama adalah teori biogenesis. Menurut teori ini, minyak dan gas bumi terbentuk dari akumulasi sisa-sisa bangkai organisme akuatik mikro yang terdeposisi selama jutaan tahun di daerah yang dahulunya merupakan lautan dan danau dangkal yang hangat. Bangkai yang terdeposisi ini terekspos tekanan dan kalor yang cukup tinggi di kedalaman tempat ia terdeposisi sehingga berubah fasa dan komposisi kimiawinya.

Teori kedua adalah inversi dari teori pertama, yaitu teori abiogenesis. Menurut teori ini, minyak dan gas bumi berasal dari hidrokarbon kuno yang "terperangkap di dalam bumi" pada saat pembentukan planet ini.

Para pakar geologi masih memperdebatkan mengenai teori mana yang paling "shahih". Namun, dunia perminyakan dewasa ini menggunakan teori pertama sebagai landasan teori dalam menjelaskan pembentukan minyak dan gas bumi karena terbukti ditemukan kandungan sisa-sisa organisme hidup dalam minyak bumi.

Nah bagaimana ceritanya sisa-sisa bangkai organisme ini bisa terdeposisi ke dalam "perut bumi" dan menjadi minyak dan gas bumi?

Perhatikan penjelasan dari video berikut:

Sudah mengerti?

Belum juga? Whew..Silahkan ambil kursus bahasa Inggris ya hehehe canda, mari saya jelaskan secara sederhana.

Saat suatu organisme mati, maka ia akan mengalami proses dekomposisi. Pada proses ini sebagian besar dari bangkai organisme itu diurai menjadi gas metana (CH4) oleh bakteria, yang tidak terurai bercampur dengan sedimen-sedimen hasil pelapukan dan erosi dari batuan. Inget kan siklus batuan? Nah akibat siklus batuan ini, sisa-sisa bangkai organisme yang tidak terurai terkubur didalam "perut bumi" bersama dengan sedimen dan bersama-sama terekspos ke tekanan dan temperatur yang tinggi. Akibatnya keduanya mengalami perubahan. Sedimen berubah menjadi batuan sedimentary seperti yang telah dijelaskan pada siklus batuan, sedangkan sisa-sisa organisme berubah menjadi minyak dan gas bumi sesuai dengan yang dijelaskan pada teori biogenesis. Oleh karena itu minyak bumi selalu ditemukan pada batuan sedimentary. Sehingga dalam eksplorasi minyak dan gas bumi, fokus eksplorasi adalah mencari batuan sedimentary yang mengandung minyak dan gas bumi, atau bahasa kerennya reservoir rock. Bagaimana cara menemukan reservoir rock ini?

Secara umum, ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap survey tanpa penetrasi langsung ke lapisan batuan dibawah permukaan bumi, dilanjutkan dengan tahap survey dengan penetrasi langsung ke lapisan batuan dibawah permukaan bumi yang dikenal dengan pengeboran. Mari kita bahas satu per satu.

Pada tahap survey yang pertama, kita menggunakan metode non-invasive yang dikenal dengan nama surface seismic. Prinsip kerja dari metode ini cukup sederhana. Kita bangkitkan gempa bumi sintetik menggunakan ledakan dinamit/air gun/ kendaraan berat penggetar yang dikenal dengan nama vibroseis, dan gelombang seismik yang dihasilkan akibat getaran dari gempa bumi sintetik ini kita rekam menggunakan sensor geophone yang diletakkan diatas permukaan tanah dengan jarak tertentu antar sensornya.

Bingung?

Mungkin gambar berikut ini bisa membantu dalam visualisasi dari penjelasan diatas.

Gambar 5. Prinsip kerja dari surface seismic

Lapisan-lapisan batuan dibawah permukaan bumi diasumsikan homogen, artinya setiap lapisan hanya terdiri dari satu jenis batuan saja. Setiap batuan ini memiliki nilai yang unik untuk setiap karakteristik fisisnya. Salah satunya adalah impedansi akustik. Impedansi akustik adalah kemampuan suatu jenis batuan untuk meredam gelombang akustik yang melaluinya. Impedansi akustik ini merupakan fungsi dari densitas batuan dan cepat rambat gelombang akustik di medium batuan tersebut.

Secara matematis;

z = ρv

dimana z adalah impedansi akustik, ρ adalah densitas dari batuan dan v adalah cepat rambat gelombang akustik pada medium batuan tersebut.

Dengan begitu, di antarmuka tiap lapisan formasi terjadi kontras antara nilai impedansi akustik satu lapisan formasi batuan dengan yang lain. Jika ada gelombang akustik/mekanik yang melewati antarmuka tersebut maka ia akan mengalami 2 hal, yaitu refleksi (dipantulkan) dan transmisi (dilewatkan). Proporsi gelombang akustik yang direfleksikan dan ditransmisikan tergantung dari seberapa kontras nilai impedansi akustik dari lapisan formasi batuan yang dilewati. Hal ini sesuai dengan Hukum Snell:

Jika suatu gelombang melewati suatu perbatasan antara 2 medium dengan nilai karakteristik fisis yang kontras, maka sebagian energi dari gelombang tersebut akan dipantulkan, sedangkan sebagian lagi akan diteruskan.

Gambar 6. Ilustrasi Hukum Snell

Adapun besarnya amplituda gelombang mekanik yang terpantulkan dapat dicari dengan mengalikan amplituda dari gelombang akustik asal dengan koefisien refleksi R, dimana R dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

R= (Z1 - Z0)/(Z1 + Z0)

Z0 dan Z1 adalah impedansi akustik dari medium pertama dan medium kedua secara berturut-turut.

Sedangkan sisa energi gelombang yang ditransmisikan dapat dihitung dengan cara mengalikan amplituda dari gelombang akustik asal dengan koefisien transmisi, dimana koefisien transmisi dihitung menggunakan rumus berikut:

1-R = {(Z1 + Z0)^2- (Z1 - Z0)^2}/{(Z1 + Z0)^2} = {4 Z0 Z1}/{(Z1 + Z0)^2} = T

Nah gelombang seismik yang dihasilkan melalui gempa bumi sintetik itu pada hakikatnya adalah gelombang akustik/mekanik, sehingga pada antarmuka medium dengan impedansi akustik yang kontras ia akan dipantulkan dan diteruskan. Respon yang kita deteksi dan rekam di sensor geophone adalah gelombang seismik hasil pantulan pada antarmuka lapisan batuan dibawah permukaan tanah yang sampai ke permukaan tanah.

Pada saat sensor geophone ini mendeteksi respon, software akan menghitung perbedaan waktu antara gelombang seismik dibangkitkan dengan gelombang seismik pertama kali dideteksi oleh sensor geophone. Perbedaan waktu ini dikenal dengan istilah travel time. Jika cepat rambat dari gelombang seismik diketahui, menggunakan data travel time ini geologis bisa mengestimasi kedalaman dimana antarmuka lapisan berada. Perhitungannya cukup sederhana, menggunakan rumus berikut:

t = 2d/V

dimana t adalah travel time, V adalah cepat rambat gelombang seismik dan d adalah kedalaman letak antarmuka berada.

Mengapa ada angka 2 di persamaan tersebut? Hal ini dikarenakan gelombang yang terdeteksi telah melewati kedalaman tersebut dua kali, yaitu saat gelombang datang dan saat gelombang pantul.

Selain menghitung travel time, geologis juga mengestimasi jenis batuan apa yang terdapat di area survey. Estimasi ini didapatkan dari observasi perubahan ampituda gelombang seismik yang dibaca oleh tiap-tiap sensor geophone di permukaan. Masih ingat mengenai koefisien transmisi dan koefisien refleksi? Dengan membandingkan amplituda antar poin kita bisa mendapatkan koefisien refleksi antara poin tersebut. Setelah mendapatkan nilai koefisien refleksi kemudian geologis menggunakan niai tersebut untuk mengestimasi nilai impedansi akustik dari batuan di antarmuka terjadinya refleksi. Jika nilai impedansi akustik telah didapatkan dan nilai cepat rambat gelombang diketahui, maka menggunakan persamaan matematis yang menghubungkan impedansi akustik, cepat rambat gelombang akustik dan densitas batuan, nilai dari densitas batuan dapat diestimasi. Berbekal nilai estimasi dari densitas batuan, geologis dapat memprediksi jenis batuan apa saja yang ada dibawah permukaan tanah area survey. Jika jenis batuan yang diprediski akan ditemukan ini ternyata merupakan batuan reservoir maka kan masuk ke tahap eksplorasi selanjutnya. Tentunya analisis dan komputasi dari hasil rekaman respon gelombang seismik ini tidak dilakukan secara manual, melainkan memggunakan komputer super canggih.

Masih bingung dengan penjelasan saya?

Mungkin video berikut bisa membantu:

Tahap eksplorasi selanjutnya adalah tahap yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu tahap pengeboran!

Pada tahap ini, area yang di survey menggunakan surface seismic dan terprediksi memiliki batuan reservoir dibor hingga kedalaman diprediksi adanya batuan reservoir tersebut. Adapun proses singkatnya akan dijelaskan melalui video berikut ini:

Sudah cukup jelas, kan?

Selama pengeboran ini, dilakukan juga berbagai macam survey untuk menilai apakah prediksi dari survey surface seismic akurat. Ada 2 jenis survey untuk penilaian tersebut, yaitu Measurement/Logging-While-Drilling (M/LWD) dan Wireline Open Hole Logging. Saya akan membahas secara mendalam mengenai Wireline Open Hole Logging pada post berikutnya.

Untuk menutup post spesial kali ini (jarang-jarang saya ngepost menggunakan bahasa Indonesia...he..he..he..) saya akan menayangkan video yang merangkum seluruh proses eksplorasi migas dengan singkat padat dan jelas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun konsep dalam post saya kali ini. Saya sangat terbuka jika ada koreksi mengenai penjelasan saya, karena saya menjelaskan disini sesuai dengan ilmu yang saya punya saja. Latar belakang pendidikan saya juga jauh dari ilmu bumi. Semoga post ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan pembaca. Berikut videonya, selamat menikmati!

sumber: http://13309075.blogspot.com/2014/12...ksplorasi.html

0

3.2K

8

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan