- Beranda

- Komunitas

- News

- Berita dan Politik

Nasib kelas menengah di Indonesia-Banting tulang, makan tabungan, penuh kekhawatiran

TS

gaygene

Nasib kelas menengah di Indonesia-Banting tulang, makan tabungan, penuh kekhawatiran

Kelas menengah dan calon kelas menengah sering terjebak di posisi serba salah.

Banyak di antaranya bergaji pas-pasan, tapi tak dianggap cukup susah untuk mendapat bantuan pemerintah. Padahal, tekanan ekonomi yang dihadapi besar.

Di saat biaya hidup terus meningkat, mereka kerap terpaksa makan tabungan atau menarik pinjaman online.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir.

Pemerintah menunjuk pandemi Covid-19 sebagai kambing hitam, tapi ekonom menilai persoalannya tak sesederhana itu.

Hidup serba ‘ngepas’ dan penuh kekhawatiran

Setiap kali gajian, Khansa merasa ia justru kian “stres”.

“Aduh, ini kok cuma segini,” begitu ia biasa membatin.

Khansa, 26 tahun, adalah penulis konten yang berdomisili di Yogyakarta.

Gaji bulanannya di sebuah perusahaan media “ngepas” dengan upah minimum di Kota Yogyakarta sebesar Rp2,49 juta. Karena ada sejumlah potongan, termasuk untuk jaminan sosial, gaji bersihnya hanya Rp2,39 juta.

Setiap bulan, ibunya yang bekerja di Hong Kong sebagai pengasuh anak dan lansia juga mengirimkan Rp3,5 juta.

Maka, Khansa total menerima Rp5,89 juta per bulan, yang mesti ia kelola untuk kebutuhan hidup ayah, adik, dan dirinya sendiri di Yogyakarta. Ayahnya kini berusia 60 tahun dan tidak lagi bekerja, sementara adiknya masih berkuliah.

Sebagai perbandingan, rata-rata nilai konsumsi satu rumah tangga di Kota Yogyakarta menyentuh Rp7,02 juta per bulan, merujuk hasil Survei Biaya Hidup 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengeluaran bulanan keluarga Khansa ada di bawah rata-rata. Namun tetap saja, ia ngos-ngosan berusaha mencukupi segala keperluan.

Setidaknya Rp1,3 juta habis setiap bulannya untuk kebutuhan makan Khansa beserta adik dan ayahnya.

Sekitar Rp1,25 juta dikeluarkan untuk biaya bensin dan servis sepeda motor, pulsa dan paket internet ponsel, iuran BPJS Kesehatan keluarga, tagihan listrik, dan, tidak lupa, makanan tiga kucing Khansa.

Khansa pun menyisihkan Rp350.000 untuk uang saku adiknya serta Rp1,5 juta untuk uang kuliah tunggal (UKT) sang adik yang mesti dibayar tiap semester.

Di luar itu semua, Khansa menabung Rp1 juta untuk biaya pernikahannya serta Rp200.000 untuk dana darurat dan tabungan pensiun.

Ada pula pos “jajan” tiap bulan sebesar Rp300.000, yang digunakan misalnya untuk membeli produk kecantikan atau sesekali makan di restoran.

Setelah ditotal, kebutuhan rutin keluarga Khansa mencapai sekitar Rp5,9 juta per bulan, pas dengan jumlah gaji Khansa plus uang kiriman dari ibunya.

Karena itu, bila ada pengeluaran dadakan, misalnya saat ponsel bapaknya atau sepeda motornya rusak, Khansa terpaksa “makan tabungan”.

“Jadi memang bukannya bertambah, kadang [tabungan] malah makin berkurang karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak,” kata Khansa.

Melihat keuangan keluarga Khansa, mereka bisa dikatakan merupakan “calon kelas menengah”, kelompok masyarakat dengan pengeluaran berkisar dari Rp874.398 hingga Rp2,04 juta per kepala per bulan menurut definisi Bank Dunia.

Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang, atau setara 49,2% dari total populasi.

Kelompok terbesar kedua adalah kelompok “rentan miskin”, dengan pengeluaran Rp582.932 hingga Rp874.398 per bulan.

Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta, atau 24,23% dari total populasi.

Di saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut.

Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam.

Semua itu menunjukkan betapa rentannya kelas menengah dan calon kelas menengah Indonesia untuk “turun kelas”.

Dalam kasus Khansa, ia masih mendapat kiriman uang rutin dari ibunya di Hong Kong untuk mencukupi kebutuhan keluarga di Yogyakarta.

Namun, Khansa sadar, itu tak akan selamanya. Suatu hari, ibunya akan berhenti bekerja dan Khansa akan jadi bagian dari generasi sandwich: mereka yang harus menanggung biaya hidup diri sendiri, anak, serta orang tua.

“Saya tuh sering khawatir, saya ke depannya bakal kayak gimana?” kata Khansa.

“Saya itu sampai benar-benar enggak doyan makan mikirin itu. Overthinking banget. [Sekarang] saya belum generasi sandwich, tapi saya merasa suatu saat kayaknya hidup saya bakal susah.”

Tidak cukup susah untuk dapat bantuan pemerintah

Keterangan gambar,Pekerja kantoran di kawasan bisnis pada jam sibuk di Jakarta, 28 Februari 2024

Setumpuk duka hadir setelah gempa besar berkekuatan 7,6 skala Richter menghantam Sumatra Barat pada September 2009.

Saat itu, 1.117 orang jadi korban jiwa, sementara 135.448 rumah tercatat rusak berat dan 65.380 lainnya rusak sedang.

Rumah Alya, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu yang runtuh ketika dihajar gempa tersebut.

Menurut cerita orang tua Alya, rumah itu baru selesai dibangun dengan modal pinjaman. Ia belum sempat dicat atau bahkan ditempati, tapi lantai keramik telah terpasang rapi.

Alya, yang saat kejadian baru berusia tujuh tahun, heran melihat rumahnya roboh. Apalagi, banyak rumah lain di sekitar yang masih berdiri tegak pascagempa.

Orang tuanya bilang, itu karena rumah dibangun tanpa melibatkan arsitek. Semua diserahkan kepada “tukang andalan keluarga”.

Polos, Alya kecil berkata, “Ya sudah, aku besok jadi arsitek aja biar bisa bangun rumah.“

“Tunggu aku gede ya. Nanti aku bikinin rumah.“

Selewat 12 tahun, mimpi Alya kecil kian dekat dengan kenyataan. Ia diterima di program studi arsitektur di salah kampus top di Pulau Jawa.

Sedari awal, orang tuanya pun mendukung Alya berkuliah di Pulau Jawa agar ia bisa mendapat pengalaman hidup dan pendidikan lebih baik.

Masalahnya, kampus menetapkan Alya harus membayar uang kuliah tunggal (UKT) sebesar Rp8 juta per semester. Ini adalah UKT terbesar kedua untuk program studi arsitektur di kampus itu.

Berulang kali Alya mengajukan keringanan ke kampus, tapi selalu ditolak. Kampus bilang, “Tidak ada urgensi.”

Alya menduga ini terjadi karena ayahnya adalah administrator berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di sebuah rumah sakit di Sumatra Barat.

Padahal, meski ayahnya PNS, gajinya hanya Rp2,5 juta per bulan.

Dengan gaji itu, sang ayah mesti menghidupi Alya, adiknya yang masih di bangku SMA, dan ibunya yang sehari-hari mengurus rumah tangga

"Anak PNS tuh enggak boleh dapat Surat Keterangan Tidak Mampu. Padahal, sebenarnya gaji ayahku cuma Rp2,5 juta per bulan," kata Alya.

Sebagai anak PNS, Alya bilang ia tidak bisa menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Status anak PNS pun diduga memberatkannya ketika menjajal beasiswa lain. Alya, misalnya, pernah mendaftar program Beasiswa Unggulan dari pemerintah, tapi gagal di tahap wawancara akhir setelah mengungkapkan pekerjaan ayahnya.

Melihat kondisi ini, Alya berinisiatif mencari kerja paruh waktu sejak kuliah semester kedua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di perantauan. Dengan begitu, orang tuanya tinggal fokus mencari uang untuk membayar UKT.

Karena pernah ikut klub dan jadi juara lomba renang di kota asalnya, Alya mulanya menawarkan jasa kursus renang.

Lama-kelamaan, Alya mulai memberikan les desain kepada adik-adik tingkatnya dan terlibat dalam beberapa proyek arsitektur. Saban akhir pekan, ia pun kini rutin bekerja di sebuah wedding organizer.

Dari seluruh kerja sampingannya itu, Alya bisa mendapat kira-kira Rp2,5 juta per bulan, yang seluruhnya habis untuk biaya indekos, makan, pulsa, transportasi, dan lainnya.

Dengan pemasukan bulanan total Rp5 juta dari gaji ayah dan kerja sampingan Alya, bisa diasumsikan pengeluaran per kepala di keluarga Alya adalah Rp1,25 juta.

Ini menempatkan keluarga Alya dalam kelompok calon kelas menengah, yang lagi-lagi terpaksa megap-megap dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tak dianggap cukup susah untuk mendapat bantuan pemerintah.

Alya merasa ini semua tak adil.

Meski selalu berprestasi sejak SD, Alya tak bisa dapat beasiswa dan terpaksa bekerja keras sampai “mual-mual” demi melanjutkan kuliah.

Di saat yang sama, ia melihat penerima beasiswa di kampusnya justru kerap berfoya-foya, entah membeli ponsel mahal, menonton konser artis luar negeri, atau bahkan mabuk-mabukan.

“Aku tuh bahkan merasa kayak aku ngapain sih cari-cari prestasi selama ini?” kata Alya.

“[Akhirnya cuma] di-posting di akun [medsos] kampus, [dikasih ucapan,] ‘Ya, selamat.’ Gitu doang. Habis itu enggak ada benefit lainnya.”

‘Pandemi hanya memperparah, bukan akar masalah’

“Apa sih ciri negara maju?”

“Simple. Penduduknya didominasi kelas menengah.”

Hal ini disampaikan Bambang Brodjonegoro pada 22 April 2019 di Jakarta, kala masih menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bambang bilang, penduduk kelas menengah berperan penting untuk meningkatkan konsumsi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membawa Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Pertumbuhan konsumsi memang penting karena lebih dari separuh ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.

Untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju, Bappenas saat itu telah menyusun dua skenario berbeda.

Pada skenario dasar, ekonomi diharapkan terus tumbuh setidaknya 5,1% per tahun. Dengan begitu, Indonesia dapat jadi negara berpendapatan tinggi pada 2038 dan memiliki ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2045.

Keterangan gambar,Agar Indonesia bisa jadi negara maju berpendapatan tinggi, jumlah penduduknya disebut harus didominasi kelas menengah.

Pada skenario yang lebih ambisius, Indonesia disebut bisa jadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dan memiliki ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Syaratnya: ekonomi mesti konsisten tumbuh 5,7% per tahun.

Dalam prosesnya, menurut perhitungan Bappenas, jumlah warga kelas menengah Indonesia bakal terus meningkat menjadi 85 juta pada 2020, 145 juta pada 2030, dan 223 juta pada 2045.

”Kontribusi konsumsi penduduk kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang harus dijaga pemerintah,” kata Bambang.

Kini, kira-kira lima tahun setelah paparan Bambang tersebut, realitasnya tampak jauh dari harapan.

Penduduk kelas menengah Indonesia pada 2019 berjumlah 57,33 juta orang dengan kontribusi 43,3% terhadap total konsumsi rumah tangga. Angkanya terus menyusut hingga 48,27 juta orang pada 2023, dengan sumbangan hanya 36,8% ke konsumsi.

Keterangan gambar,Pekerja kantoran pada jam sibuk di Jakarta, 28 Februari 2024. Kelas menengah di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun ini, jumlah warga kelas menengah pun turun lagi ke 47,85 juta orang, kira-kira setara 17,13% dari total populasi.

Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

Amalia Adininggar Widyasanti, pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), mengatakan penurunan jumlah kelas menengah adalah akibat pandemi Covid-19.

“Waktu di dalam pandemi itu kan kita sudah menduga kemungkinan akan ada scarring effect,” kata Amalia saat konferensi pers pada 30 Agustus 2024.

Senada, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Covid-19 sebagai kambing hitam, sembari menegaskan bahwa tak hanya Indonesia yang mengalami masalah ini.

“Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya,” kata Jokowi tak lama setelah konferensi pers BPS.

“Ada Covid dua-tiga tahun lalu yang memengaruhi.”

Teuku Riefky, peneliti makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), tidak setuju bila Covid-19 disebut sebagai akar masalah anjloknya kelas menengah.

Riefky bilang pandemi Covid-19 hanya “memperparah” masalah yang ada. Ia bukan pemicu utama.

Menurut hasil riset LPEM UI, tren penurunan jumlah kelas menengah telah terjadi sejak 2018 sebelum pandemi Covid-19 merebak dan memorak-porandakan ekonomi Indonesia.

Kata Riefky, ada berbagai faktor pemicu, salah satunya deindustrialisasi prematur.

Ini merujuk penurunan sektor pengolahan atau manufaktur di satu negara sebelum ia bisa menjadi negara maju.

Keterangan gambar,Sektor manufaktur Indonesia disebut mulai mengalami penurunan setidaknya sejak 2010.

“Polanya di Indonesia sebetulnya sudah terjadi paling tidak sejak tahun 2010, di mana pertumbuhan sektor manufaktur itu selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam sektor manufaktur, ada berbagai industri yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau siap pakai yang bernilai tambah. Ini termasuk industri makanan dan minuman, kendaraan bermotor, farmasi, bahan kimia, dan banyak lainnya.

Sektor ini penting, kata Riefky, karena ia bisa menciptakan lapangan kerja besar bagi mereka yang tak memiliki keterampilan tinggi.

Selain itu, karena sektor manufaktur menciptakan nilai tambah tinggi, ia disebut bisa menawarkan upah yang relatif baik.

“Kalau kita bicara sektor jasa, misalnya, itu memang upahnya relatif bisa lebih tinggi dari manufaktur. Tapi, dia itu enggak bisa menciptakan lapangan kerja sebesar sektor manufaktur,” kata Riefky.

“Jadi, misalnya yang lulusan SMA, SMK, itu juga bisa terserap dengan upah yang relatif baik [di sektor manufaktur].”

Menurut data BPS, tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMA dan SMK memang kini paling banyak menganggur dibanding yang lainnya.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terendah justru berasal dari kelompok lulusan SD ke bawah dan SMP.

Ini mengindikasikan ada lebih banyak peluang kerja bagi lulusan SD dan SMP, yang tidak memiliki keterampilan tinggi, dibanding untuk tamatan SMA dan SMK.

“Untuk lulusan SD, SMP, itu masih lebih banyak lapangan pekerjaan yang mau menerima mereka. Yang high skill, yang lulusan kuliah S1 ke atas itu juga masih bisa mencari kerja. Tapi, yang pendidikan tengah ini [lulusan SMA dan SMK] yang masih sulit mencari kerja,” ujar Riefky.

“Jadi memang ada skills mismatch antara industri dan dunia pendidikan.“

Mereka yang telah bekerja pun menghadapi masalah berbeda.

Pada 2014-2023, studi LPEM UI menunjukkan lebih dari 70% penduduk kelas menengah dan calon kelas menengah bekerja di sektor pertanian dan jasa bernilai tambah rendah. Tak ada perubahan signifikan dalam periode sembilan tahun tersebut.

Selain menawarkan upah relatif rendah, pekerjaan di sektor-sektor ini sering kali bersifat informal, dengan kepastian kerja dan jaminan sosial yang minim.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pun menunjukkan hanya ada 15% pekerja di sektor formal yang memenuhi kriteria sebagai kelas menengah.

Sebagai catatan, untuk bisa masuk kategori kelas menengah, sebuah keluarga yang diasumsikan terdiri dari dua orang tua dan satu anak harus memiliki penghasilan setidaknya Rp5 juta per bulan.

Maka, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, kata Muhammad Yoga Permana, pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain itu, Riefky dari LPEM UI mengatakan pemerintah mesti mengeluarkan bauran kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli warga kelas menengah dan calon kelas menengah.

Masalahnya, bauran kebijakan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi justru tampak mengabaikan dua kelompok tersebut.

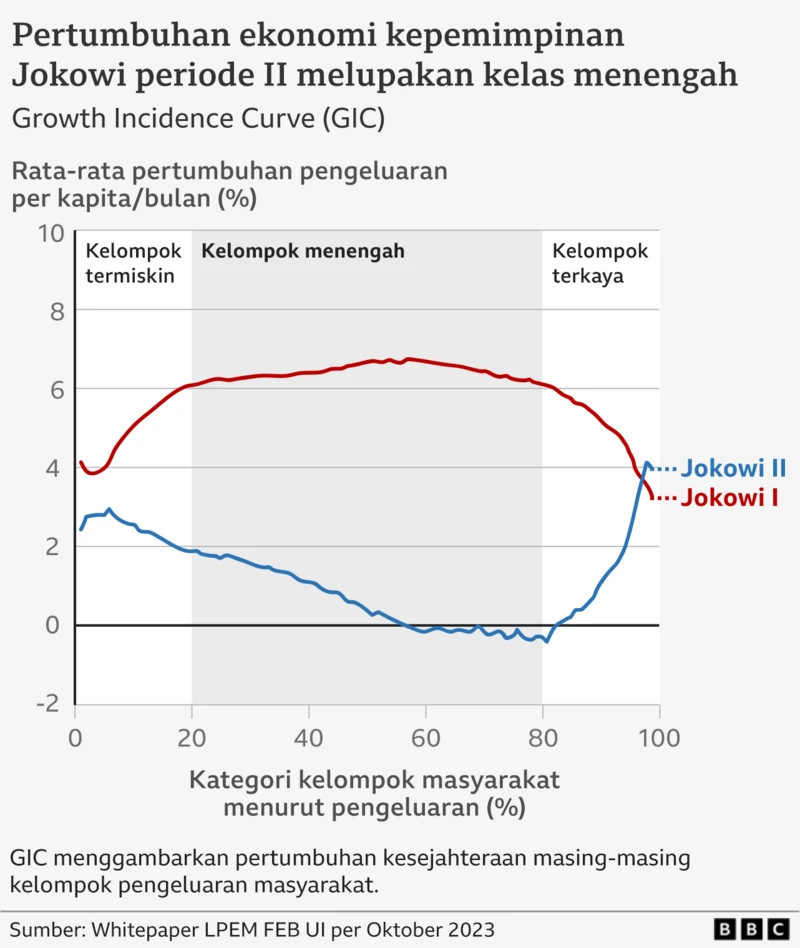

Growth Incidence Curve (GIC) yang dibuat LPEM UI menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode kedua Jokowi tidak inklusif.

Itu karena manfaat kebijakan pemerintah disebut lebih banyak dirasakan 20% penduduk termiskin dan 10% terkaya, tapi tidak banyak menyentuh mereka yang di tengah, terutama pada persentil ke-40 hingga 80.

Pertumbuhan pengeluaran per kapita memang tercatat melambat di seluruh kelompok masyarakat pada periode kedua Jokowi, tapi yang terparah terjadi di kelas menengah dan calon kelas menengah, menurut studi LPEM UI.

Pada 2014-2018, pertumbuhan pengeluaran dua kelompok tersebut mencapai 7,01% per tahun. Pada 2018-2023, kenaikannya hanya 1,29% per tahun.

Contoh kebijakan yang mengorbankan kelas menengah adalah kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022 karena membengkaknya anggaran subsidi sepanjang tahun tersebut.

Imbasnya, sebagian dana subsidi BBM saat itu dialihkan ke bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan.

“Jadi masyarakat yang miskin dan rentan itu daya belinya relatif terproteksi. Masyarakat kelas atas, yang pendapatannya tinggi, itu tidak terlalu terdampak dari naiknya harga BBM. Nah, yang tengah ini yang tertekan,” kata Riefky.

‘Kebijakan yang menakut-nakuti kelas menengah’

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah, yang dinilai memiliki “peran strategis” dalam perekonomian.

Program yang dimaksud mencakup pemberian subsidi dan kompensasi serta insentif pajak, misalnya PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah.

Selain itu, ada bantuan iuran kesehatan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan jaring pengaman melalui Kartu Prakerja untuk melindungi seseorang yang kehilangan pekerjaan.

"Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Sri melalui akun Instagram-nya pada 30 Agustus 2024.

Keterangan gambar,Pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, sejumlah kementerian dan lembaga belakangan justru banyak melontarkan wacana kebijakan yang menakut-nakuti kelas menengah, kata Eko Listiyanto, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF).

Mayoritas wacana kebijakan itu, katanya, berkaitan dengan harga-harga yang sebenarnya bisa dikontrol oleh pemerintah.

“Banyak sekali isu-isu yang akan menghantam daya beli kelas menengah. Kelas menengah ini kan rasional, kalau sudah tahu tahun depan tidak akan lebih baik dari tahun ini, mereka akan mengirit dan berhemat,” kata Eko.

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN), misalnya, akan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang No. 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Pada Juni 2024, muncul pula peraturan pemerintah yang mewajibkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Besar potongan yang akan ditanggung pekerja adalah 2,5% dan rencananya akan berlaku pada 2027.

Tapera menuai kritik dan penolakan luas dari masyarakat. Walau pemerintah sempat menyatakan sepakat menunda implementasinya, hingga kini belum ada peraturan resmi yang benar-benar membatalkan kebijakan ini.

......bersambung karena page tak cukup

https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cy4l3z2e8xro

Diubah oleh gaygene 12-09-2024 09:40

aldonistic dan 4 lainnya memberi reputasi

5

566

30

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan