- Beranda

- Komunitas

- News

- Berita dan Politik

Tanpa Toleransi, Demokrasi Akan Karam

TS

lostcg

Tanpa Toleransi, Demokrasi Akan Karam

Tanpa Toleransi, Demokrasi Akan Karam

Toleransi adalah penopang bangunan demokrasi. Demokrasi akan tumbuh menguat jika toleransi terbangun rapi dan kuat. Demokrasi akan karam tanpa hadirnya toleransi.

OlehDEDY AFRIANTO

3 Juni 202106:11 WIB·7 menit baca

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga melintas mural wajah mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur di Jalan H Ba'an, Poris Plawad Indah, Kota Tangerang, Banten, Minggu (16/5/2021). Sosok Gus Dur terkenal dengan toleransi dan pluralismenya. Kompas/Priyombodo

“Ai, tidakkah orang sadar? Bahwa zonder (tanpa) toleransi, maka demokrasi akan karam. Oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada toleransi.” (Soekarno, 17 Agustus 1954)

Pandangan tentang pentingnya toleransi ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sekitar satu tahun jelang pelaksanaan Pemilu 1955. Saat itu, Indonesia tengah bersiap menggelar pemilu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan.

Di tengah rangkaian persiapan pemilu, Soekarno tampak sangat menyadari tentang pentingnya toleransi untuk menjaga kestabilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Oleh karena itu, pesan toleransi dengan sengaja disampaikan secara tegas dan lugas pada perayaan kemerdekaan ke-9 Republik Indonesia di Jakarta.

Menurut Soekarno, semangat toleransi harus dimiliki jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Jika tidak, maka persatuan dan keutuhan bangsa akan terancam di tengah hiruk-pikuk persaingan politik dalam memperebutkan basis pemilih.

“Dan, sebagai sudah kukatakan berulang-ulang, janganlah pemilihan umum ini nanti menjadi arena pertempuran politik, demikian rupa, hingga membahayakan keutuhan bangsa. Gejala-gejala akan timbulnya pertajaman pertentangan-pertentangan antara kita sama kita telah ada, gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul,” kata Soekarno (Dibawah Bendera Revolusi, 1965).

Toleransi memang menjadi hal yang tak luput dalam pemikiran para pendiri bangsa. Sejak awal perumusan dasar negara, persoalan toleransi telah mendapatkan tempat utama dalam rangkaian pembahasan.

Salah satu wujudnya tecermin dalam perubahan sila pertama dalam Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Perubahan ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai philosophische grondslag tak hanya menjadi landasan bagi kelompok tertentu, melainkan dapat menjadi dasar kehidupan untuk semua kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.

Semangat inilah yang coba didengungkan oleh Soekarno dalam berbagai kesempatan. Setelah pelaksanaan Pemilu 1955, Soekarno tak henti menyuarakan pentingnya toleransi, khususnya dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi Indonesia yang belum begitu stabil pada masa-masa awal kemerdekaan coba disiasati oleh Soekarno dengan kekuatan politiknya untuk menyebarkan pesan toleransi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kampanye toleransi antar umat beragama terus disuarakan publik, salah satunya melalui mural yang tergambar di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/5/2021). Kompas/Hendra A Setyawan

Dalam lingkup politik, Soekarno pernah begitu tegas untuk mengingatkan tentang pentingnya bersikap toleran di tengah situasi politik yang memanas pada dekade 1960-an. Perbedaan yang timbul, menurut Soekarno dapat merusak semangat gotong-royong yang telah menjadi budaya khas Indonesia.

“….toleransi-politik masuk ke lubang kubur dan hantu kebencian pringas-pringis di mana-mana. Padahal di lapangan, perjuangan bangsa kita harus menggembleng dan menggempurkan persatuan daripada segala kekuatan-kekuatan revolusioner,” kata Soekarno yang untuk kesekian kalinya mengingatkan tentang pentingnya toleransi pada perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 1960.

Batu sandungan

Memasuki era pemerintahan Orde Baru, kebijakan terkait toleransi menjadi aspek yang cukup pelik. Pada satu sisi, pemerintah mencoba menjaga stabilitas dalam kehidupan sosial dan politik setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965. Di sisi lain, sejumlah kebijakan yang dilahirkan justru mengikis semangat toleransi yang diwarisi oleh pendiri bangsa.

Salah satu kebijakan yang dilahirkan adalah penutupan sekolah berbahasa Mandarin pada tahun 1966. Keputusan ini tidak terlepas dari sentimen pemerintah Indonesia pada China terkait peristiwa 30 September 1965.

Kebijakan segregasi sosial pada keturunan Tionghoa terus bergulir sepanjang pemerintahan Orde Baru. Satu tahun setelah menutup sekolah berbahasa Mandarin, Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural bertema toleransi beragama tergambar di dinding sebuah rumah di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2020). Kompas/Hendra A Setyawan

Peraturan ini berdampak pada pembatasan kegiatan keagamaan bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Pelaksanaannya hanya diperbolehkan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara internal bersama keluarga. Pemerintah saat itu beralasan, perayaan hari keagamaan dan kebudayaan lainnya dapat mengganggu proses asimilasi bagi keturunan Tionghoa.

Perlahan, Indonesia mulai meninggalkan catatan kelam ini pada dekade 1990-an. Harapan untuk merawat semangat toleransi mulai mencuat saat Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keppres yang ditetapkan pada 9 Juli 1996 ini menghapus persyaratan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam mengurus keperluan administrasi.

Secara tidak langsung, SBKRI adalah perwujudan dari politik segregasi selama Orde Baru, khususnya bagi keturunan Tionghoa. Kewajiban untuk memiliki SBKRI salah satunya tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1980 yang menginstruksikan kepada menteri kehakiman, menteri dalam negeri, dan panglima komando operasi keamanan dan ketertiban (Pangkopkamtib) untuk melaksanakan pemberian surat bukti kewarganegaraan Indonesia kepada Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Pimpinan Omah Petroek Romo Sindhunata SJ sedang mengecek kesiapan perlengkapan ibadat di kelenteng atau Bio Tjioe Bah Petroek, di Kompleks Omah Petroek, Karangkletak, Dusun Wonorejo, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY, menjelang Hari Raya Imlek, Kamis (11/2/2021) malam. Selain didirikan kelenteng, di tempat ini juga dibangun berbagai macam tempat ibadat, seperti kapel, pura, dan langgar/mushola yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk berdoa.

Tentu, bagi keturunan asing yang dicurigai atau bermasalah dengan pemerintahan saat itu, maka SBKRI sulit untuk dikeluarkan. Hal inilah yang menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengontrol alih status warga keturunan negara lain menjadi WNI saat itu.

Keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan ini pada tahun 1996 tentu menjadi angin segar bagi sebagian WNI keturunan negara lain. Pasalnya, dalam setiap pengurusan administrasi, tak lagi dibutuhkan SBKRI.

Namun, pada praktiknya, keturunan asing, khususnya Tionghoa, masih dimintai SBKRI dalam beberapa keperluan meskipun ketentuan ini telah dihapuskan. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh pembaca harian Kompas yang dimuat pada 28 Agustus 1996.

Meski telah berstatus sebagai WNI sejak tahun 1961, salah satu perguruan tinggi masih meminta SBKRI milik orangtua sebagai persyaratan pendaftaran bagi sang anak. Artinya, keturunan Tionghoa masih mengalami diskriminasi dalam mengurus beragam keperluan administrasi.

Sejumlah kebijakan yang dilahirkan pada era Orde Baru, khususnya terkait dengan China, menjadi batu sandungan bagi Indonesia di tengah upaya merawat semangat toleransi seperti yang diamanatkan konstitusi. Persis seperti yang disampaikan oleh Soekarno, tanpa toleransi maka demokrasi akan karam, seperti itu pulalah kondisi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yang mengalami mati suri dalam perkembangan demokrasi.

Semangat reformasi

Memasuki periode awal reformasi, semangat toleransi kembali digaungkan. Semangat ini tertuang dalam beragam rangkaian kebijakan sejak era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie hingga saat ini.

Kebijakan awal dan paling mendasar dilahirkan oleh Presiden Habibie dalam instruksi presiden pada September 1998. Dalam aturan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Melalui aturan ini, Habibie secara tegas ingin menghapuskan kebijakan segregasi bagi keturunan Tionghoa. Artinya, tak lagi ada jurang pemisah dan pembeda kebijakan bagi WNI keturunan asing.

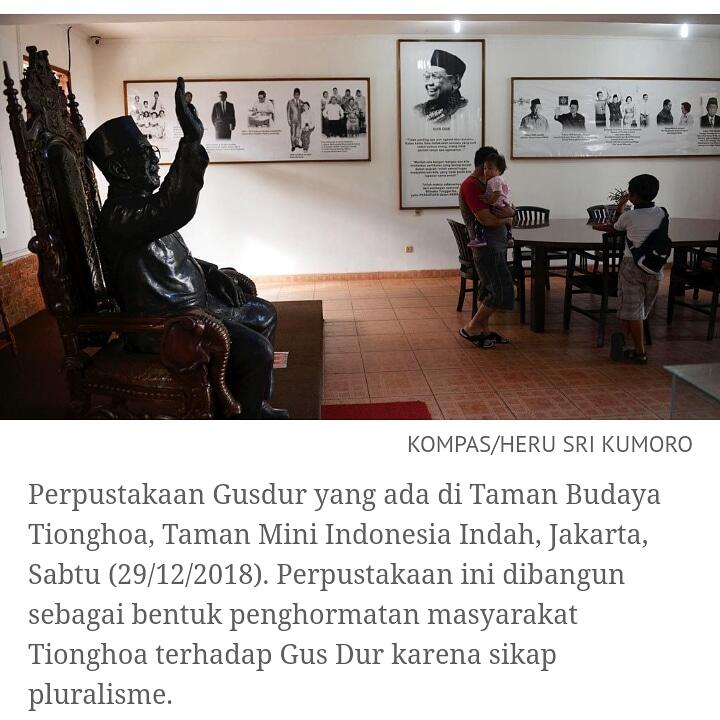

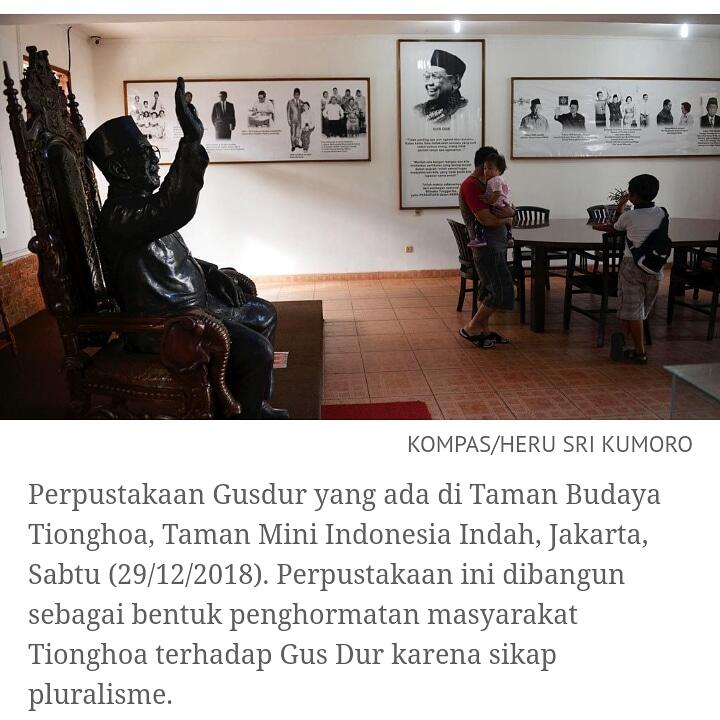

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perpustakaan Gusdur yang ada di Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (29/12/2018). Perpustakaan ini dibangun sebagai bentuk penghormatan masyarakat Tionghoa terhadap Gus Dur karena sikap pluralisme.

Kebijakan berikutnya juga dilahirkan oleh Habibie melalui inpres pada tahun 1999 yang mempertegas kebijakan penghapusan SBKRI. Aturan ini menjamin WNI keturunan negara lain untuk memperoleh hak yang sama dengan WNI lainnya dalam mengurus administrasi tanpa harus menyertakan SBKRI.

Kebijakan terkait toleransi berikutnya dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2000, Gus Dur memutuskan untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. Berkat kebijakan ini, maka keturunan Tionghoa dapat merayakan hari keagamaan secara terbuka.

Rangkaian kebijakan lainnya masih terus dilahirkan sepanjang era reformasi untuk merawat semangat toleransi. Sebut saja penetapan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2003 dan penerbitan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama pada tahun 2006.

Lahirnya kebijakan terkait toleransi, juga diiringi oleh perbaikan perkembangan demokrasi di Indonesia pada pancawarsa pertama reformasi

Tidak hanya itu, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat kepercayaan dapat mencantumkan status mereka pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik pada 2017 adalan bagian dari rentetan kebijakan dalam merawat toleransi. Semua itu adalah wujud keseriusan pemerintah dalam merawat semangat toleransi.

Lahirnya kebijakan terkait toleransi, juga diiringi oleh perbaikan perkembangan demokrasi di Indonesia pada pancawarsa pertama reformasi. Perbaikan ini salah satunya dapat dilihat dari indikator dalam indeks demokrasi yang dirilis The V-Dem Institute, lembaga penelitian di Departemen Ilmu Politik Universitas Gothenburg, Swedia.

Salah satu aspek yang meningkat tajam adalah kebebasan sipil yang meroket dari 0,22 pada tahun 1998 menjadi 0,81 pada tahun 2000 dengan skala nol hingga satu. Semakin tinggi indeks, maka semakin baik pula kualitas demokrasi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa rangkaian kebijakan yang dilahirkan untuk memupuk semangat toleransi, juga berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di Indonesia.

Meski bukan faktor tunggal dalam menentukan perkembangan demokrasi, tentu semangat toleransi perlu selalu dirawat agar demokrasi Indonesia tidak karam seperti yang dikhawatirkan oleh Soekarno lebih dari enam dekade silam. (LITBANG KOMPAS)

https://www.kompas.id/baca/riset/202...si-akan-karam/

Bukan itu aja , tetapi juga awal agama tertentu menjadi mayoritas mutlak di negeri ini dengan pemaksaan kolom agama di ktp yang dimonopoli pengisiannya oleh agama tertentu agar statistiknya tetap mayoritas

Toleransi adalah penopang bangunan demokrasi. Demokrasi akan tumbuh menguat jika toleransi terbangun rapi dan kuat. Demokrasi akan karam tanpa hadirnya toleransi.

OlehDEDY AFRIANTO

3 Juni 202106:11 WIB·7 menit baca

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga melintas mural wajah mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur di Jalan H Ba'an, Poris Plawad Indah, Kota Tangerang, Banten, Minggu (16/5/2021). Sosok Gus Dur terkenal dengan toleransi dan pluralismenya. Kompas/Priyombodo

“Ai, tidakkah orang sadar? Bahwa zonder (tanpa) toleransi, maka demokrasi akan karam. Oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada toleransi.” (Soekarno, 17 Agustus 1954)

Pandangan tentang pentingnya toleransi ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sekitar satu tahun jelang pelaksanaan Pemilu 1955. Saat itu, Indonesia tengah bersiap menggelar pemilu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan.

Di tengah rangkaian persiapan pemilu, Soekarno tampak sangat menyadari tentang pentingnya toleransi untuk menjaga kestabilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Oleh karena itu, pesan toleransi dengan sengaja disampaikan secara tegas dan lugas pada perayaan kemerdekaan ke-9 Republik Indonesia di Jakarta.

Menurut Soekarno, semangat toleransi harus dimiliki jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Jika tidak, maka persatuan dan keutuhan bangsa akan terancam di tengah hiruk-pikuk persaingan politik dalam memperebutkan basis pemilih.

“Dan, sebagai sudah kukatakan berulang-ulang, janganlah pemilihan umum ini nanti menjadi arena pertempuran politik, demikian rupa, hingga membahayakan keutuhan bangsa. Gejala-gejala akan timbulnya pertajaman pertentangan-pertentangan antara kita sama kita telah ada, gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul,” kata Soekarno (Dibawah Bendera Revolusi, 1965).

Toleransi memang menjadi hal yang tak luput dalam pemikiran para pendiri bangsa. Sejak awal perumusan dasar negara, persoalan toleransi telah mendapatkan tempat utama dalam rangkaian pembahasan.

Salah satu wujudnya tecermin dalam perubahan sila pertama dalam Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Perubahan ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai philosophische grondslag tak hanya menjadi landasan bagi kelompok tertentu, melainkan dapat menjadi dasar kehidupan untuk semua kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.

Semangat inilah yang coba didengungkan oleh Soekarno dalam berbagai kesempatan. Setelah pelaksanaan Pemilu 1955, Soekarno tak henti menyuarakan pentingnya toleransi, khususnya dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi Indonesia yang belum begitu stabil pada masa-masa awal kemerdekaan coba disiasati oleh Soekarno dengan kekuatan politiknya untuk menyebarkan pesan toleransi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kampanye toleransi antar umat beragama terus disuarakan publik, salah satunya melalui mural yang tergambar di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/5/2021). Kompas/Hendra A Setyawan

Dalam lingkup politik, Soekarno pernah begitu tegas untuk mengingatkan tentang pentingnya bersikap toleran di tengah situasi politik yang memanas pada dekade 1960-an. Perbedaan yang timbul, menurut Soekarno dapat merusak semangat gotong-royong yang telah menjadi budaya khas Indonesia.

“….toleransi-politik masuk ke lubang kubur dan hantu kebencian pringas-pringis di mana-mana. Padahal di lapangan, perjuangan bangsa kita harus menggembleng dan menggempurkan persatuan daripada segala kekuatan-kekuatan revolusioner,” kata Soekarno yang untuk kesekian kalinya mengingatkan tentang pentingnya toleransi pada perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 1960.

Batu sandungan

Memasuki era pemerintahan Orde Baru, kebijakan terkait toleransi menjadi aspek yang cukup pelik. Pada satu sisi, pemerintah mencoba menjaga stabilitas dalam kehidupan sosial dan politik setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965. Di sisi lain, sejumlah kebijakan yang dilahirkan justru mengikis semangat toleransi yang diwarisi oleh pendiri bangsa.

Salah satu kebijakan yang dilahirkan adalah penutupan sekolah berbahasa Mandarin pada tahun 1966. Keputusan ini tidak terlepas dari sentimen pemerintah Indonesia pada China terkait peristiwa 30 September 1965.

Kebijakan segregasi sosial pada keturunan Tionghoa terus bergulir sepanjang pemerintahan Orde Baru. Satu tahun setelah menutup sekolah berbahasa Mandarin, Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural bertema toleransi beragama tergambar di dinding sebuah rumah di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2020). Kompas/Hendra A Setyawan

Peraturan ini berdampak pada pembatasan kegiatan keagamaan bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Pelaksanaannya hanya diperbolehkan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara internal bersama keluarga. Pemerintah saat itu beralasan, perayaan hari keagamaan dan kebudayaan lainnya dapat mengganggu proses asimilasi bagi keturunan Tionghoa.

Perlahan, Indonesia mulai meninggalkan catatan kelam ini pada dekade 1990-an. Harapan untuk merawat semangat toleransi mulai mencuat saat Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keppres yang ditetapkan pada 9 Juli 1996 ini menghapus persyaratan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam mengurus keperluan administrasi.

Secara tidak langsung, SBKRI adalah perwujudan dari politik segregasi selama Orde Baru, khususnya bagi keturunan Tionghoa. Kewajiban untuk memiliki SBKRI salah satunya tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1980 yang menginstruksikan kepada menteri kehakiman, menteri dalam negeri, dan panglima komando operasi keamanan dan ketertiban (Pangkopkamtib) untuk melaksanakan pemberian surat bukti kewarganegaraan Indonesia kepada Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Pimpinan Omah Petroek Romo Sindhunata SJ sedang mengecek kesiapan perlengkapan ibadat di kelenteng atau Bio Tjioe Bah Petroek, di Kompleks Omah Petroek, Karangkletak, Dusun Wonorejo, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY, menjelang Hari Raya Imlek, Kamis (11/2/2021) malam. Selain didirikan kelenteng, di tempat ini juga dibangun berbagai macam tempat ibadat, seperti kapel, pura, dan langgar/mushola yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk berdoa.

Tentu, bagi keturunan asing yang dicurigai atau bermasalah dengan pemerintahan saat itu, maka SBKRI sulit untuk dikeluarkan. Hal inilah yang menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengontrol alih status warga keturunan negara lain menjadi WNI saat itu.

Keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan ini pada tahun 1996 tentu menjadi angin segar bagi sebagian WNI keturunan negara lain. Pasalnya, dalam setiap pengurusan administrasi, tak lagi dibutuhkan SBKRI.

Namun, pada praktiknya, keturunan asing, khususnya Tionghoa, masih dimintai SBKRI dalam beberapa keperluan meskipun ketentuan ini telah dihapuskan. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh pembaca harian Kompas yang dimuat pada 28 Agustus 1996.

Meski telah berstatus sebagai WNI sejak tahun 1961, salah satu perguruan tinggi masih meminta SBKRI milik orangtua sebagai persyaratan pendaftaran bagi sang anak. Artinya, keturunan Tionghoa masih mengalami diskriminasi dalam mengurus beragam keperluan administrasi.

Sejumlah kebijakan yang dilahirkan pada era Orde Baru, khususnya terkait dengan China, menjadi batu sandungan bagi Indonesia di tengah upaya merawat semangat toleransi seperti yang diamanatkan konstitusi. Persis seperti yang disampaikan oleh Soekarno, tanpa toleransi maka demokrasi akan karam, seperti itu pulalah kondisi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yang mengalami mati suri dalam perkembangan demokrasi.

Semangat reformasi

Memasuki periode awal reformasi, semangat toleransi kembali digaungkan. Semangat ini tertuang dalam beragam rangkaian kebijakan sejak era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie hingga saat ini.

Kebijakan awal dan paling mendasar dilahirkan oleh Presiden Habibie dalam instruksi presiden pada September 1998. Dalam aturan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Melalui aturan ini, Habibie secara tegas ingin menghapuskan kebijakan segregasi bagi keturunan Tionghoa. Artinya, tak lagi ada jurang pemisah dan pembeda kebijakan bagi WNI keturunan asing.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perpustakaan Gusdur yang ada di Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (29/12/2018). Perpustakaan ini dibangun sebagai bentuk penghormatan masyarakat Tionghoa terhadap Gus Dur karena sikap pluralisme.

Kebijakan berikutnya juga dilahirkan oleh Habibie melalui inpres pada tahun 1999 yang mempertegas kebijakan penghapusan SBKRI. Aturan ini menjamin WNI keturunan negara lain untuk memperoleh hak yang sama dengan WNI lainnya dalam mengurus administrasi tanpa harus menyertakan SBKRI.

Kebijakan terkait toleransi berikutnya dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2000, Gus Dur memutuskan untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. Berkat kebijakan ini, maka keturunan Tionghoa dapat merayakan hari keagamaan secara terbuka.

Rangkaian kebijakan lainnya masih terus dilahirkan sepanjang era reformasi untuk merawat semangat toleransi. Sebut saja penetapan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2003 dan penerbitan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama pada tahun 2006.

Lahirnya kebijakan terkait toleransi, juga diiringi oleh perbaikan perkembangan demokrasi di Indonesia pada pancawarsa pertama reformasi

Tidak hanya itu, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat kepercayaan dapat mencantumkan status mereka pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik pada 2017 adalan bagian dari rentetan kebijakan dalam merawat toleransi. Semua itu adalah wujud keseriusan pemerintah dalam merawat semangat toleransi.

Lahirnya kebijakan terkait toleransi, juga diiringi oleh perbaikan perkembangan demokrasi di Indonesia pada pancawarsa pertama reformasi. Perbaikan ini salah satunya dapat dilihat dari indikator dalam indeks demokrasi yang dirilis The V-Dem Institute, lembaga penelitian di Departemen Ilmu Politik Universitas Gothenburg, Swedia.

Salah satu aspek yang meningkat tajam adalah kebebasan sipil yang meroket dari 0,22 pada tahun 1998 menjadi 0,81 pada tahun 2000 dengan skala nol hingga satu. Semakin tinggi indeks, maka semakin baik pula kualitas demokrasi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa rangkaian kebijakan yang dilahirkan untuk memupuk semangat toleransi, juga berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di Indonesia.

Meski bukan faktor tunggal dalam menentukan perkembangan demokrasi, tentu semangat toleransi perlu selalu dirawat agar demokrasi Indonesia tidak karam seperti yang dikhawatirkan oleh Soekarno lebih dari enam dekade silam. (LITBANG KOMPAS)

https://www.kompas.id/baca/riset/202...si-akan-karam/

Bukan itu aja , tetapi juga awal agama tertentu menjadi mayoritas mutlak di negeri ini dengan pemaksaan kolom agama di ktp yang dimonopoli pengisiannya oleh agama tertentu agar statistiknya tetap mayoritas

Diubah oleh lostcg 03-06-2021 20:29

0

682

13

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan