- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

Mengenal Tiga Kerajaan Kristen di Nusantara

TS

dragonroar

Mengenal Tiga Kerajaan Kristen di Nusantara

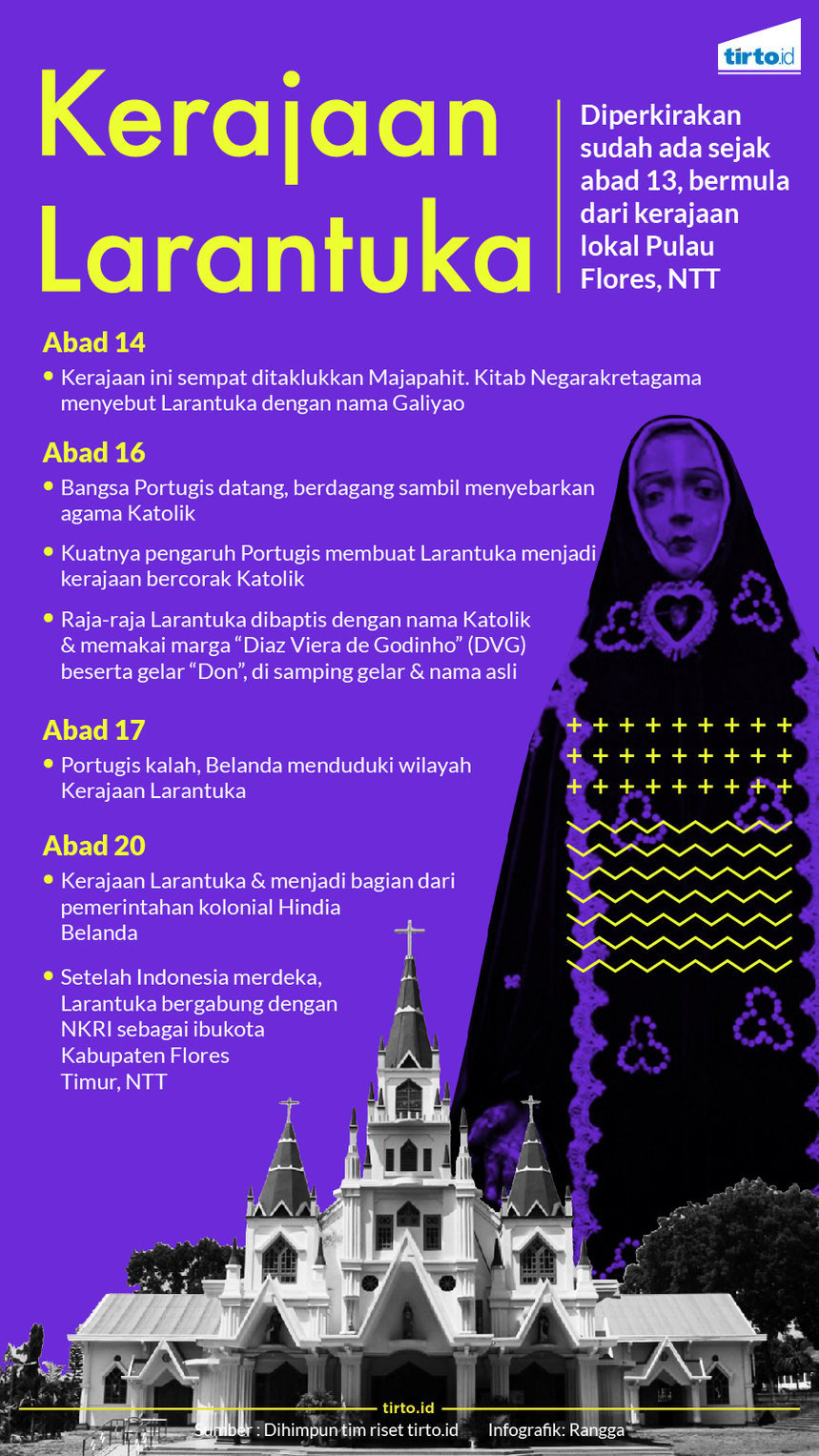

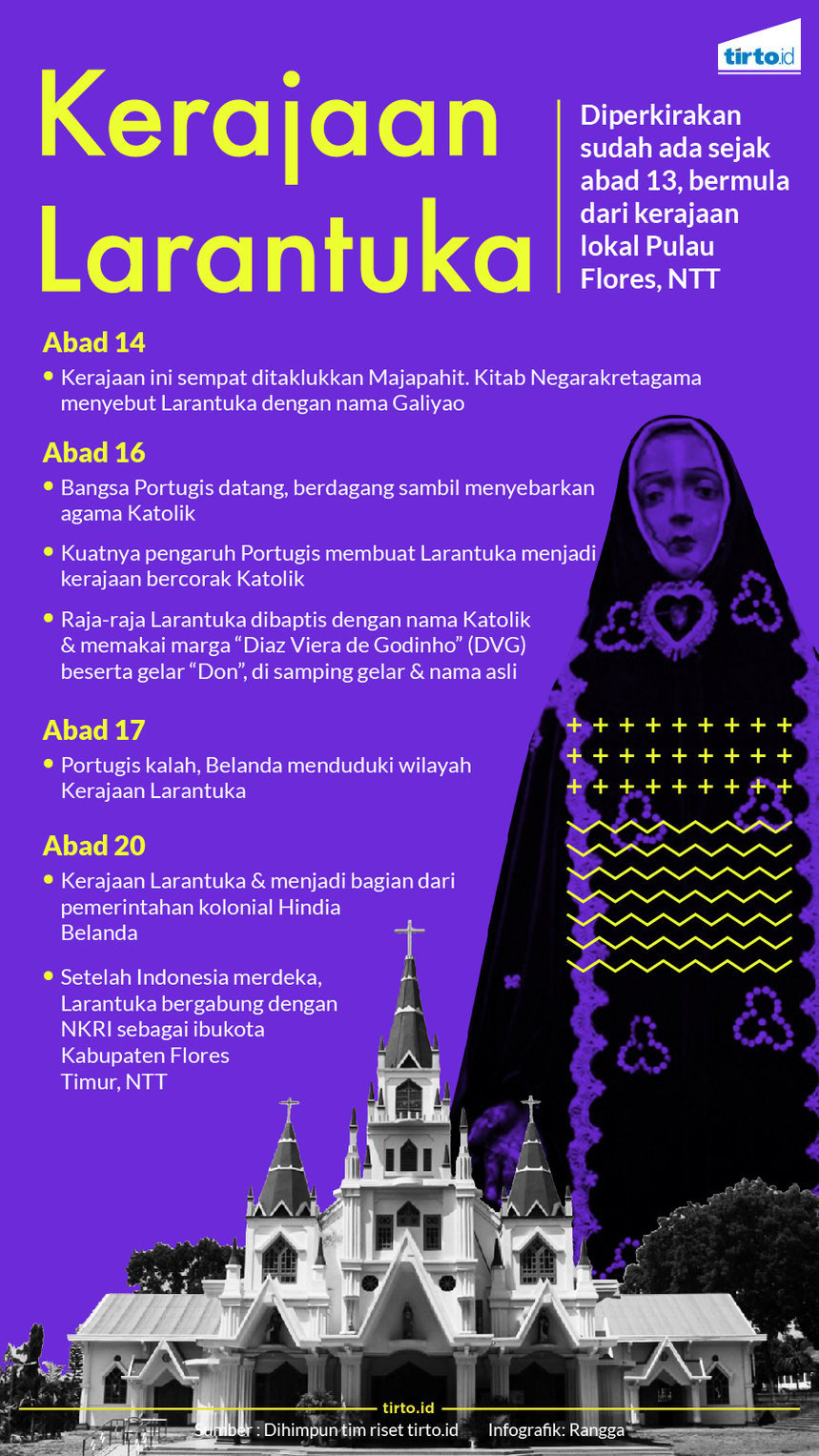

Spoiler for Larantuka:

Tamatnya Kerajaan Kristen Pertama di Nusantara, Larantuka

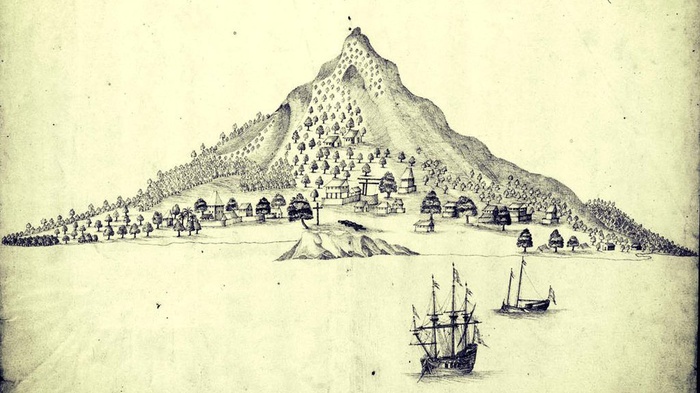

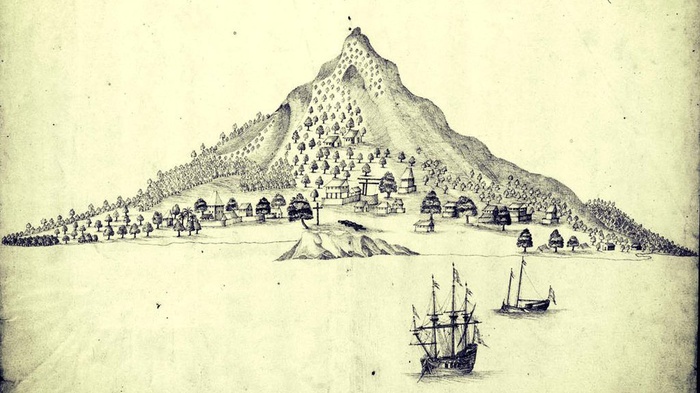

Ilustrasi Larantuka dengan latar belakang gunung Ile Mandiri, 1656, oleh Vlaming van Oudshoorn, Arnold. FOTO/franotukan.blogspot.co.id/Facebook Joseph Letor

Oleh: Iswara N Raditya - 29 Agustus 2017

Dibaca Normal 4 menit

Larantuka menjadi kerajaan Katolik setelah berinteraksi dengan Portugis pada abad ke-16 M.

tirto.id- Pada masanya, Kerajaan Larantuka pernah amat perkasa di Flores bagian timur. Salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah dukungan bangsa Portugis sejak abad ke-16 Masehi.

Sebagai kerajaan yang penting, interaksi dengan kerajaan-kerjaan lain bahkan negara lain pun terjadi. Larantuka yang sempat dipengaruhi ajaran Hindu dari Majapahit, menjelma menjadi kerajaan Kristen-Katolik pertama di Nusantara. Faktor inilah yang kian memperkuat hubungan Larantuka dengan Portugis.

Namun, kehadiran Belanda merusak segalanya. Belanda yang berambisi merebut dominasi perdagangan kayu cendana menyerang Portugis. Tak butuh waktu lama, Portugis takluk. Larantuka menyusul jatuh, dan nantinya, status kerajaan dihapuskan. Riwayat Larantuka sebagai kerajaan pun tamat, berganti menjadi wilayah koloni Hindia Belanda.

Antara Larantuka dan Jawa

Dahulu kala, kawasan yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Larantuka disebut dengan nama Nusa Dipa, artinya Pulau Ular atau Pulau Naga. Nama ini berasal dari istilah Sanskerta. Orang-orang Timor ternyata pernah punya kenangan lama dengan saudara-saudara jauhnya dari Jawa.

Nusa Nipa menggambarkan bentuk pulau yang memang menyerupai ular (Paramita Rahayu Abdurachman, Bunga Angin Portugis di Nusantara: Jejak-jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia, 2008:60). Manggarai dan Ngada di ujung barat sebagai ekornya, di tengah ada Endeh dan Sika yang menjadi badannya, sementara lengkungan Larantuka di semenanjung timur laut adalah kepalanya

Kisah klasik antara orang-orang Timor dan Jawa menjadi awal cerita Kerajaan Larantuka yang konon berdiri sejak abad ke-13. Dikisahkan, cikal-bakal pemerintahan di kawasan ini didirikan oleh pasangan suami-istri bernama Pati Golo Arakian dan Wato Wele, dengan nama Kerajaan Ata Jawa (Douglas Kammen, Three Centuries of Conflict in East Timor, 2015:114).

Sang istri, Wato Wele, adalah perempuan lokal dari Suku Ile Jadi, penghuni asli yang dikeramatkan. Sedangkan Pati Golo Arakian merupakan anak dari seorang bangsawan Kerajaan Wehali (Wehale) dengan wanita berdarah Jawa. Wehali merupakan salah satu kerajaan di pantai selatan Timor bagian tengah, kerajaan pesisir yang kerap berhubungan dagang dengan bangsa lain, termasuk orang-orang dari Jawa.

Nantinya, Wehali dan Larantuka memilih jalur berbeda. Wehali memeluk Islam dan bersekutu dengan orang-orang Bugis/Makassar untuk memerangi Portugis. Sedangkan Larantuka justru menjadi sekutu terbaik Portugis yang menganut Katolik, dan bersama-sama menghadapi Belanda (Rosihan Anwar, Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, 2004:7). Nama Larantuka sendiri mulai dipakai sejak era raja ketiga, Sira Demon Pagu Molang.

Hubungan antara Timor, khususnya Larantuka, dengan Jawa semakin intensif dalam perjalanan abad ke-14. Slamet Muljana (2005) dalam buku Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit menyebut bahwa kala itu, Majapahit melebarkan kekuasaannya ke bagian timur Nusantara. Larantuka menjadi salah satu daerah yang ditaklukkan.

Cerita ekspedisi penaklukan oleh Majapahit itu tersurat dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis pada 1365, termasuk menyebut wilayah Larantuka dengan nama Galiyao (R.H. Barnes, The Majapahit Dependency Galiyao, 1982:407). Sedangkan penguasanya disebut sebagai Raja Lewonama (Kongres Nasional Sejarah 1996, 1997:202).

Pengaruh Majapahit masih terasa hingga kini. Ada beberapa desa di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nama dengan nuansa Jawa atau Sanskerta, seperti Amagarapati, Balela, Ekasapta, Lamawalang, Sarotari, dan lainnya.

Intim dengan Portugis

Ada perbedaan mendasar antara Larantuka dengan mayoritas kerajaan lain di Nusantara. Jika alur riwayat kerajaan lainnya, termasuk beberapa kerajaan di kawasan Timor, pernah memasuki fase Islam –agama yang dibawa oleh orang-orang dari Arab, Timur-Tengah, juga India atau bahkan Cina– Larantuka nyaris tidak mengalami tahap tersebut.

Dari kerajaan lokal, kemudian sempat menganut Hindu karena pengaruh Majapahit, Larantuka setelah itu justru menjadi kerajaan Kristen/Katolik pertama di Nusantara, bahkan mungkin satu-satunya. Adalah bangsa Portugis yang membawa ajaran agama itu ke Larantuka pada abad ke-16.

Semula, Portugis hanya singgah ke Larantuka untuk transit dalam pelayaran dari Malaka menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Ternyata, di Larantuka banyak terdapat komoditi yang laku dijual di Eropa, salah satunya adalah cendana. Maka, kemudian Portugis membangun koloni di kawasan ini, sekaligus untuk menyebarkan agama Katolik.

Agama Katolik yang semula disyiarkan oleh kaum misionaris Portugis sebenarnya sudah cukup lama masuk ke wilayah Timor. Huub J. W. M. Boelaars (2005:69) dalam buku Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia bahkan mencatat bahwa pada 1606, jumlah umat Katolik di kepulauan itu sudah mencapai 50 ribu orang. Tidak sulit bagi Portugis untuk mengambil hati orang-orang Larantuka, termasuk para pembesar kerajaannya.

Raja-raja yang memerintah di Larantuka pun menyandang gelar bernuansa Portugis. Mereka dibaptis menggunakan nama Katolik dan memakai marga Diaz Viera de Godinho (DVG) beserta gelar Don, di samping gelar atau nama asli. Raja Katolik-Portugis pertama di Larantuka adalah Ola Adobala bergelar Don Francisco DVG (M. Nijhoff, Anthropologica, Volume 140, 1984:324).

Status sebagai kerajaan Katolik menjadikan penguasa Kerajaan Larantuka juga memiliki peran sebagai pemimpin urusan agama selain pemimpin pemerintahan. Raja, misalnya, berwewenang mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang penting dan sakral. Hingga kini, ritual-ritual ala Vatikan masih banyak dijumpai di Larantuka.

Gelar Portugis untuk raja-raja Larantuka masih digunakan hingga Don Lorenzo III DVG pada dekade ketiga abad ke-20 (Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History, 2002:89), Ia merupakan raja terakhir yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan lagi karena saat itu Kerajaan Larantuka sudah dihapuskan Belanda.

Korban Perang Imperialisme

Belanda alias VOC menancapkan pengaruhnya di Timor sejak abad ke-15. Kala itu, VOC mulai memberikan tekanan terhadap Portugis yang memang lebih dominan. Pada 1613, Belanda menaklukkan benteng Portugis di Solor, pulau di sebelah timur Larantuka (Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur, 1984:43).

Kekalahan di Solor membuat Portugis memusatkan kekuatannya di Larantuka. Di sinilah persaingan politik antar-bangsa imperialis terjadi di Nusantara yang kaya-raya. Portugis mendapat dukungan dari Kerajaan Larantuka untuk mempertahankan penguasaan atas perdagangan cendana yang diincar oleh Belanda.

Di sisi lain, Belanda juga tidak sendiri. VOC merangkul kerajaan-kerajaan lain di Nusa Tenggara Timur yang memusuhi Portugis, terutama aliansi kerajaan Islam yang tergabung dalam persekutuan Watan Lema atau Lima Pantai (Didik Pradjoko, "Kerajaan Larantuka dan Politik Kolonial Belanda", dikutip dari Republika, 1 Januari 1970).

Perang antara dua kubu ini terjadi cukup lama, hingga menjelang pertengahan abad ke-16. Salah satu pertempuran terbesar terjadi pada 1749 atau Perang Penfui (Dominikus Meak Parera & Gregor Neonbasu, Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor, 1994:21). Pasukan Portugis-Larantuka yang membawa 40 ribu tentara menyerang benteng Belanda di Kupang.

Portugis-Larantuka menang untuk sementara, dan Belanda hanya bisa bertahan. Namun, nantinya justru terjadi perselisihan sendiri di kubu ini. Perselisihan bermula dari kelompok yang disebut Zwarte Portugeesen atau Portugis-Hitam, kalangan yang terdiri dari warga lokal keturunan Portugis yang bercampur dengan orang Melayu dari Malaka (Didik Pradjoko, dkk., Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia, 2013:261).

Kelompok ini mula-mula berada di dalam barisan Portugis dan Larantuka. Setelah memenangkan Perang Penfui, golongan Portugis-Hitam menjalin aliansi lebih luas dengan kekuatan lokal di wilayah Timor lainnya. Bahkan, pasukan Zwarte Portugeesen kemudian mengusir seorang Gubernur Portugis sampai melarikan diri ke Dili (Timor bagian timur atau Timor-Timur, kini Timor Leste).

Tamat di Tangan Belanda

Situasi tersebut membuat kekuatan Portugis dan Larantuka melemah. Di sisi lain, Belanda justru semakin berpengaruh di kawasan Timor bagian barat. Belanda dengan posisi yang menguat mulai melakukan penaklukan menuju timur. Ende dikuasai pada 1838, dan setahun berikutnya, giliran Larantuka yang diserang. Saat itu, Belanda telah beralih-rupa dari VOC menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kondisi Larantuka yang sedang guncang, ditambah melemahnya Portugis, membuat Belanda berhasil memaksakan untuk dilakukan perundingan yang mulai dirintis pada 1851. Tanggal 20 April 1859, Portugis akhirnya menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka, kepada Belanda (M. Koehuan, dkk., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Timur, 1982:66).

Sejak saat itulah, Larantuka dikuasai Belanda. Memasuki abad ke-20, pemerintahan kerajaan di Larantuka dihapuskan dan diperintah langsung oleh Gubernemen Hindia Belanda. Dengan demikian, riwayat Larantuka sebagai kerajaan Katolik pertama di Nusantara –dan barangkali satu-satunya, dipastikan tamat meskipun masih ada raja yang hanya diposisikan sebagai simbol semata.

Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Tiga tahun lebih berselang, gantian Jepang yang kalah sehingga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Larantuka pun bergabung dengan NKRI dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

https://tirto.id/tamatnya-kerajaan-k...larantuka-cvuU

Ilustrasi Larantuka dengan latar belakang gunung Ile Mandiri, 1656, oleh Vlaming van Oudshoorn, Arnold. FOTO/franotukan.blogspot.co.id/Facebook Joseph Letor

Oleh: Iswara N Raditya - 29 Agustus 2017

Dibaca Normal 4 menit

Larantuka menjadi kerajaan Katolik setelah berinteraksi dengan Portugis pada abad ke-16 M.

tirto.id- Pada masanya, Kerajaan Larantuka pernah amat perkasa di Flores bagian timur. Salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah dukungan bangsa Portugis sejak abad ke-16 Masehi.

Sebagai kerajaan yang penting, interaksi dengan kerajaan-kerjaan lain bahkan negara lain pun terjadi. Larantuka yang sempat dipengaruhi ajaran Hindu dari Majapahit, menjelma menjadi kerajaan Kristen-Katolik pertama di Nusantara. Faktor inilah yang kian memperkuat hubungan Larantuka dengan Portugis.

Namun, kehadiran Belanda merusak segalanya. Belanda yang berambisi merebut dominasi perdagangan kayu cendana menyerang Portugis. Tak butuh waktu lama, Portugis takluk. Larantuka menyusul jatuh, dan nantinya, status kerajaan dihapuskan. Riwayat Larantuka sebagai kerajaan pun tamat, berganti menjadi wilayah koloni Hindia Belanda.

Antara Larantuka dan Jawa

Dahulu kala, kawasan yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Larantuka disebut dengan nama Nusa Dipa, artinya Pulau Ular atau Pulau Naga. Nama ini berasal dari istilah Sanskerta. Orang-orang Timor ternyata pernah punya kenangan lama dengan saudara-saudara jauhnya dari Jawa.

Nusa Nipa menggambarkan bentuk pulau yang memang menyerupai ular (Paramita Rahayu Abdurachman, Bunga Angin Portugis di Nusantara: Jejak-jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia, 2008:60). Manggarai dan Ngada di ujung barat sebagai ekornya, di tengah ada Endeh dan Sika yang menjadi badannya, sementara lengkungan Larantuka di semenanjung timur laut adalah kepalanya

Kisah klasik antara orang-orang Timor dan Jawa menjadi awal cerita Kerajaan Larantuka yang konon berdiri sejak abad ke-13. Dikisahkan, cikal-bakal pemerintahan di kawasan ini didirikan oleh pasangan suami-istri bernama Pati Golo Arakian dan Wato Wele, dengan nama Kerajaan Ata Jawa (Douglas Kammen, Three Centuries of Conflict in East Timor, 2015:114).

Sang istri, Wato Wele, adalah perempuan lokal dari Suku Ile Jadi, penghuni asli yang dikeramatkan. Sedangkan Pati Golo Arakian merupakan anak dari seorang bangsawan Kerajaan Wehali (Wehale) dengan wanita berdarah Jawa. Wehali merupakan salah satu kerajaan di pantai selatan Timor bagian tengah, kerajaan pesisir yang kerap berhubungan dagang dengan bangsa lain, termasuk orang-orang dari Jawa.

Nantinya, Wehali dan Larantuka memilih jalur berbeda. Wehali memeluk Islam dan bersekutu dengan orang-orang Bugis/Makassar untuk memerangi Portugis. Sedangkan Larantuka justru menjadi sekutu terbaik Portugis yang menganut Katolik, dan bersama-sama menghadapi Belanda (Rosihan Anwar, Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, 2004:7). Nama Larantuka sendiri mulai dipakai sejak era raja ketiga, Sira Demon Pagu Molang.

Hubungan antara Timor, khususnya Larantuka, dengan Jawa semakin intensif dalam perjalanan abad ke-14. Slamet Muljana (2005) dalam buku Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit menyebut bahwa kala itu, Majapahit melebarkan kekuasaannya ke bagian timur Nusantara. Larantuka menjadi salah satu daerah yang ditaklukkan.

Cerita ekspedisi penaklukan oleh Majapahit itu tersurat dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis pada 1365, termasuk menyebut wilayah Larantuka dengan nama Galiyao (R.H. Barnes, The Majapahit Dependency Galiyao, 1982:407). Sedangkan penguasanya disebut sebagai Raja Lewonama (Kongres Nasional Sejarah 1996, 1997:202).

Pengaruh Majapahit masih terasa hingga kini. Ada beberapa desa di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nama dengan nuansa Jawa atau Sanskerta, seperti Amagarapati, Balela, Ekasapta, Lamawalang, Sarotari, dan lainnya.

Intim dengan Portugis

Ada perbedaan mendasar antara Larantuka dengan mayoritas kerajaan lain di Nusantara. Jika alur riwayat kerajaan lainnya, termasuk beberapa kerajaan di kawasan Timor, pernah memasuki fase Islam –agama yang dibawa oleh orang-orang dari Arab, Timur-Tengah, juga India atau bahkan Cina– Larantuka nyaris tidak mengalami tahap tersebut.

Dari kerajaan lokal, kemudian sempat menganut Hindu karena pengaruh Majapahit, Larantuka setelah itu justru menjadi kerajaan Kristen/Katolik pertama di Nusantara, bahkan mungkin satu-satunya. Adalah bangsa Portugis yang membawa ajaran agama itu ke Larantuka pada abad ke-16.

Semula, Portugis hanya singgah ke Larantuka untuk transit dalam pelayaran dari Malaka menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Ternyata, di Larantuka banyak terdapat komoditi yang laku dijual di Eropa, salah satunya adalah cendana. Maka, kemudian Portugis membangun koloni di kawasan ini, sekaligus untuk menyebarkan agama Katolik.

Agama Katolik yang semula disyiarkan oleh kaum misionaris Portugis sebenarnya sudah cukup lama masuk ke wilayah Timor. Huub J. W. M. Boelaars (2005:69) dalam buku Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia bahkan mencatat bahwa pada 1606, jumlah umat Katolik di kepulauan itu sudah mencapai 50 ribu orang. Tidak sulit bagi Portugis untuk mengambil hati orang-orang Larantuka, termasuk para pembesar kerajaannya.

Raja-raja yang memerintah di Larantuka pun menyandang gelar bernuansa Portugis. Mereka dibaptis menggunakan nama Katolik dan memakai marga Diaz Viera de Godinho (DVG) beserta gelar Don, di samping gelar atau nama asli. Raja Katolik-Portugis pertama di Larantuka adalah Ola Adobala bergelar Don Francisco DVG (M. Nijhoff, Anthropologica, Volume 140, 1984:324).

Status sebagai kerajaan Katolik menjadikan penguasa Kerajaan Larantuka juga memiliki peran sebagai pemimpin urusan agama selain pemimpin pemerintahan. Raja, misalnya, berwewenang mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang penting dan sakral. Hingga kini, ritual-ritual ala Vatikan masih banyak dijumpai di Larantuka.

Gelar Portugis untuk raja-raja Larantuka masih digunakan hingga Don Lorenzo III DVG pada dekade ketiga abad ke-20 (Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History, 2002:89), Ia merupakan raja terakhir yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan lagi karena saat itu Kerajaan Larantuka sudah dihapuskan Belanda.

Korban Perang Imperialisme

Belanda alias VOC menancapkan pengaruhnya di Timor sejak abad ke-15. Kala itu, VOC mulai memberikan tekanan terhadap Portugis yang memang lebih dominan. Pada 1613, Belanda menaklukkan benteng Portugis di Solor, pulau di sebelah timur Larantuka (Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur, 1984:43).

Kekalahan di Solor membuat Portugis memusatkan kekuatannya di Larantuka. Di sinilah persaingan politik antar-bangsa imperialis terjadi di Nusantara yang kaya-raya. Portugis mendapat dukungan dari Kerajaan Larantuka untuk mempertahankan penguasaan atas perdagangan cendana yang diincar oleh Belanda.

Di sisi lain, Belanda juga tidak sendiri. VOC merangkul kerajaan-kerajaan lain di Nusa Tenggara Timur yang memusuhi Portugis, terutama aliansi kerajaan Islam yang tergabung dalam persekutuan Watan Lema atau Lima Pantai (Didik Pradjoko, "Kerajaan Larantuka dan Politik Kolonial Belanda", dikutip dari Republika, 1 Januari 1970).

Perang antara dua kubu ini terjadi cukup lama, hingga menjelang pertengahan abad ke-16. Salah satu pertempuran terbesar terjadi pada 1749 atau Perang Penfui (Dominikus Meak Parera & Gregor Neonbasu, Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor, 1994:21). Pasukan Portugis-Larantuka yang membawa 40 ribu tentara menyerang benteng Belanda di Kupang.

Portugis-Larantuka menang untuk sementara, dan Belanda hanya bisa bertahan. Namun, nantinya justru terjadi perselisihan sendiri di kubu ini. Perselisihan bermula dari kelompok yang disebut Zwarte Portugeesen atau Portugis-Hitam, kalangan yang terdiri dari warga lokal keturunan Portugis yang bercampur dengan orang Melayu dari Malaka (Didik Pradjoko, dkk., Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia, 2013:261).

Kelompok ini mula-mula berada di dalam barisan Portugis dan Larantuka. Setelah memenangkan Perang Penfui, golongan Portugis-Hitam menjalin aliansi lebih luas dengan kekuatan lokal di wilayah Timor lainnya. Bahkan, pasukan Zwarte Portugeesen kemudian mengusir seorang Gubernur Portugis sampai melarikan diri ke Dili (Timor bagian timur atau Timor-Timur, kini Timor Leste).

Tamat di Tangan Belanda

Situasi tersebut membuat kekuatan Portugis dan Larantuka melemah. Di sisi lain, Belanda justru semakin berpengaruh di kawasan Timor bagian barat. Belanda dengan posisi yang menguat mulai melakukan penaklukan menuju timur. Ende dikuasai pada 1838, dan setahun berikutnya, giliran Larantuka yang diserang. Saat itu, Belanda telah beralih-rupa dari VOC menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kondisi Larantuka yang sedang guncang, ditambah melemahnya Portugis, membuat Belanda berhasil memaksakan untuk dilakukan perundingan yang mulai dirintis pada 1851. Tanggal 20 April 1859, Portugis akhirnya menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka, kepada Belanda (M. Koehuan, dkk., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Timur, 1982:66).

Sejak saat itulah, Larantuka dikuasai Belanda. Memasuki abad ke-20, pemerintahan kerajaan di Larantuka dihapuskan dan diperintah langsung oleh Gubernemen Hindia Belanda. Dengan demikian, riwayat Larantuka sebagai kerajaan Katolik pertama di Nusantara –dan barangkali satu-satunya, dipastikan tamat meskipun masih ada raja yang hanya diposisikan sebagai simbol semata.

Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Tiga tahun lebih berselang, gantian Jepang yang kalah sehingga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Larantuka pun bergabung dengan NKRI dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

https://tirto.id/tamatnya-kerajaan-k...larantuka-cvuU

Spoiler for Manado:

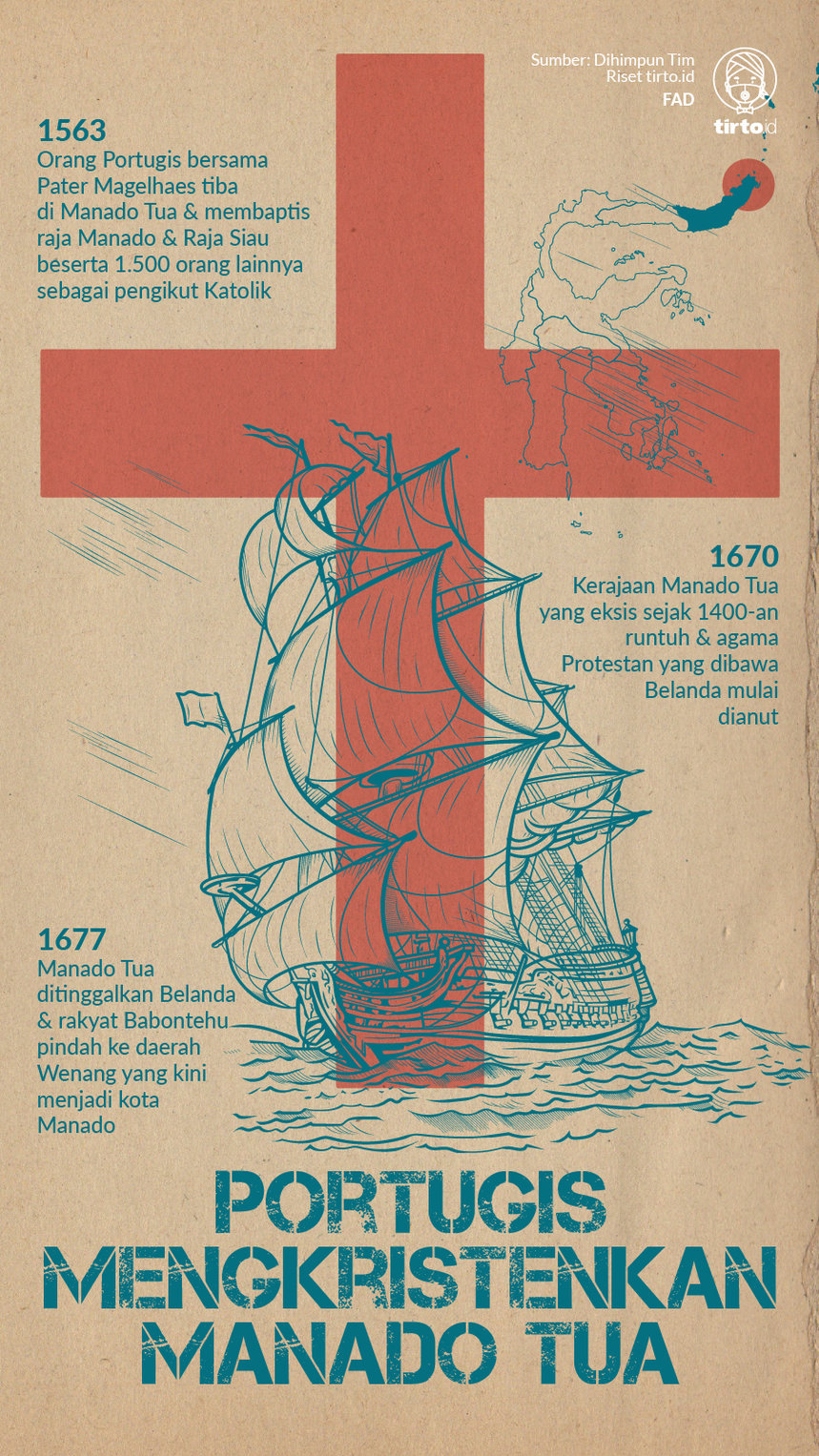

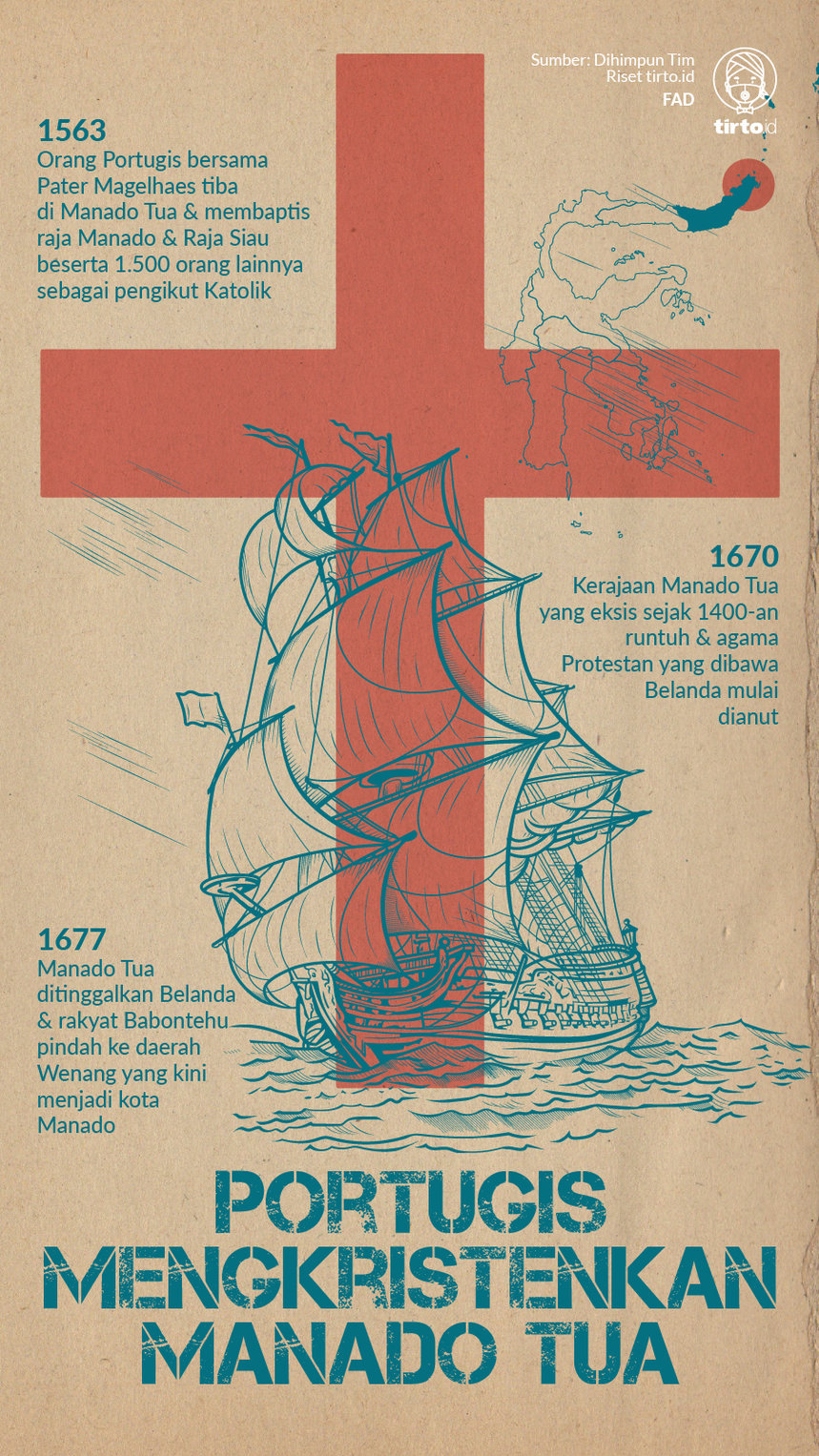

Sejarah Portugis Mengkristenkan Kerajaan Manado Tua

Ilustrasi kapal laut. FOTO/iStockphoto

Oleh: Petrik Matanasi - 4 Januari 2021

Dibaca Normal 2 menit

Kisah kerajaan di Sulawesi Utara yang belajar Kristen kepada Portugis dan runtuh di masa kejayaan VOC.

tirto.id - Di Sulawesi Utara pernah terdapat Kerajaan Kristen Katolik yang bernama Manado Tua. Letaknya bukan di Kota Manado sekarang, bukan pula di pedalaman Sulawesi Utara, melainkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Manado Tua--kadang ditulis Manadotua.

Wilayah kerajaan ini, seturut buku Sejarah Daerah Sulawesi Utara (1977:45), meliputi Manado Tua, Siladen, Bunaken, Mantehage, Nain, Talise, Bangka, dan Lembe. Nama lokal untuk kerajaan yang disebut oleh orang luar sebagai Manado Tua ini adalah Bowontehu atau Babontehu.

Jessy Wenas dalam Sejarah dan Kebudayaan Minahasa (2007:5) menyebutkan bahwa berdasarkan cerita rakyat, mulanya pulau itu bernama Kima dan jadi Manado Tua setelah kedatangan orang-orang Eropa. Simao d’Abreu dari Portugis dianggap orang Eropa pertama yang singgah ke kerajaan ini pada tahun 1523.

Ada keterkaitan antara Kerajaan Manado Tua dengan kerajaan lain yang juga di Sulawesi Utara, yakni kerajaan Siau. Alex John Ulaen dalam Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan (2003:62) menyebut kerajaan Siau berakar dari Bawontehu alias Manado Tua, dan Manado Tua berakar dari Medellu, pendatang dari selatan Filipina. Keturunan Medellu sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol. Dari dua bangsa itulah orang-orang Manado Tua dan Siau belajar agama Kristen.

Pada bulan Mei 1563, rombongan kapal Portugis tiba di Manado Tua. Dalam rombongan itu terdapat seorang misionaris Katolik Pater Diego de Magelhaes. Menurut Jessy Wenas dalam Sejarah dan Kebudayaan Minahasa (2007:42), Manado Tua dijadikan salah satu pos operasi niaga Portugis. Pater Diego de Magelhaes sengaja ditempatkan di sana. Rohaniawan yang baru tiba dari Ternate ini disambut hangat oleh Raja Manado Tua.

“Penduduk ingin sekali menerima agama orang-orang Portugis. Pater Magelhaes mempergunakan waktu dua minggu mengajar mereka tentang pokok-pokok agama Kristen,” catat Th van den End dalam Ragi Carita I (1987:80).

Pater Magelhaes tentu berusaha menyesuaikan pengajarannya dengan bahasa setempat. Saat padri Portugis pembawa ajaran Katolik itu datang ke Manado Tua, kebetulan penguasa Siau, Raja Posuma, juga tengah berada di Manado Tua. Maka Raja Siau ikut dibaptis seperti juga Raja Manado Tua yang bernama Kinalang Damopolii beserta 1.500 orang lainnya. Selain dua raja itu, Raja Kolongan juga ingin dibaptis.

Kinalang Damopolii sempat menyambangi daerah Minahasa daratan dan kimpoi dengan wanita dari daerah tersebut. Ketika Manado Tua dan Siau sudah menganut Kristen dan mengenal huruf latin, Menurut Jessy Wenas (2007:42), para pemuka di Minahasa daratan, pedalaman Sulawesi Utara masih menganut ajaran agama lokal—yang oleh orang Belanda disebut Alifuru. Kala itu, daerah pedalaman Minahasa berada di luar pengaruh raja-raja Manado Tua.

Raja Manado Tua yang terkenal adalah Don Fernando yang bertakhta sejak tahun 1644, dan raja terakhirnya yang bernama Laloda Makoagauw yang bertakhta dari 1664 hingga 1670. Kerajaan ini tak hancur oleh kelaparan yang pernah merundung, tapi karena perang dengan Bolaang Mangondow.

Di Kota Manado atau Manado yang baru, Belanda membangun benteng untuk keperluan militer dan perdagangan. Kota ini, seperti disebut dalam buku Sejarah Kota Manado, 1945-1979 (1986:6), dibentuk oleh Gubernur Ternate Robertus Padtbrugge pada tahun 1677 untuk menghimpun bekas rakyat Kerajaan Manado Tua yang runtuh sekitar tahun 1670.

Dari bekas pusat kerajaan di Pulau Manado Tua, mereka pindah ke daratan Minahasa tepatnya di sebelah utara Benteng Amsterdam. Sang gubernur juga mengadopsi sistem walak dari Minahasa untuk dipakai di Manado.

Manado Tua kini hanya nama sebuah pulau di Teluk Manado. Nono S. A. Sumampouw dalam Menjadi Manado: Torang Samua Basudara, Sabla Aer, dan Pembentukan Identitas Sosial (2018:36) menyebutkan bahwa secara asosiatif Manado Tua adalah sebutan untuk orang-orang Manado awal.

Orang-orang Manado Tua punya bahasa yang tidak jauh dari Melayu. Bahasa inilah yang menyatukan Sulawesi Utara dan digunakan sampai sekarang. Orang-orang di pesisir dan pedalaman utara Sulawesi sama-sama memakai bahasa tersebut.

Di Manado yang baru, agama Kristen Protestan mula-mula tumbuh di pesisir dan setelah 1830-an mulai berkembang di pedalaman Minahasa. Perlahan penganut agama lokal pun makin hilang, dan kini orang-orang Minahasa dikenal sebagai penganut Kristen yang taat.

Setelah Kerajaan Manado Tua bubar, tak ada lagi penerus kerajaan Kristen di sekitar Manado selain Kerajaan Siau yang telah lama eksis. Orang-orang Minahasa lebih suka memilih pemuka masyarakatnya yang disebut Mayor atau Hukum Tua. Kiwari sistem kerajaan tak dikenal oleh kebanyakan orang Sulawesi Utara yang lebih suka dengan modernisme dan kesetaraan.

https://tirto.id/sejarah-portugis-mengkristenkan-kerajaan-manado-tua-f8ut

Ilustrasi kapal laut. FOTO/iStockphoto

Oleh: Petrik Matanasi - 4 Januari 2021

Dibaca Normal 2 menit

Kisah kerajaan di Sulawesi Utara yang belajar Kristen kepada Portugis dan runtuh di masa kejayaan VOC.

tirto.id - Di Sulawesi Utara pernah terdapat Kerajaan Kristen Katolik yang bernama Manado Tua. Letaknya bukan di Kota Manado sekarang, bukan pula di pedalaman Sulawesi Utara, melainkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Manado Tua--kadang ditulis Manadotua.

Wilayah kerajaan ini, seturut buku Sejarah Daerah Sulawesi Utara (1977:45), meliputi Manado Tua, Siladen, Bunaken, Mantehage, Nain, Talise, Bangka, dan Lembe. Nama lokal untuk kerajaan yang disebut oleh orang luar sebagai Manado Tua ini adalah Bowontehu atau Babontehu.

Jessy Wenas dalam Sejarah dan Kebudayaan Minahasa (2007:5) menyebutkan bahwa berdasarkan cerita rakyat, mulanya pulau itu bernama Kima dan jadi Manado Tua setelah kedatangan orang-orang Eropa. Simao d’Abreu dari Portugis dianggap orang Eropa pertama yang singgah ke kerajaan ini pada tahun 1523.

Ada keterkaitan antara Kerajaan Manado Tua dengan kerajaan lain yang juga di Sulawesi Utara, yakni kerajaan Siau. Alex John Ulaen dalam Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan (2003:62) menyebut kerajaan Siau berakar dari Bawontehu alias Manado Tua, dan Manado Tua berakar dari Medellu, pendatang dari selatan Filipina. Keturunan Medellu sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol. Dari dua bangsa itulah orang-orang Manado Tua dan Siau belajar agama Kristen.

Pada bulan Mei 1563, rombongan kapal Portugis tiba di Manado Tua. Dalam rombongan itu terdapat seorang misionaris Katolik Pater Diego de Magelhaes. Menurut Jessy Wenas dalam Sejarah dan Kebudayaan Minahasa (2007:42), Manado Tua dijadikan salah satu pos operasi niaga Portugis. Pater Diego de Magelhaes sengaja ditempatkan di sana. Rohaniawan yang baru tiba dari Ternate ini disambut hangat oleh Raja Manado Tua.

“Penduduk ingin sekali menerima agama orang-orang Portugis. Pater Magelhaes mempergunakan waktu dua minggu mengajar mereka tentang pokok-pokok agama Kristen,” catat Th van den End dalam Ragi Carita I (1987:80).

Pater Magelhaes tentu berusaha menyesuaikan pengajarannya dengan bahasa setempat. Saat padri Portugis pembawa ajaran Katolik itu datang ke Manado Tua, kebetulan penguasa Siau, Raja Posuma, juga tengah berada di Manado Tua. Maka Raja Siau ikut dibaptis seperti juga Raja Manado Tua yang bernama Kinalang Damopolii beserta 1.500 orang lainnya. Selain dua raja itu, Raja Kolongan juga ingin dibaptis.

Kinalang Damopolii sempat menyambangi daerah Minahasa daratan dan kimpoi dengan wanita dari daerah tersebut. Ketika Manado Tua dan Siau sudah menganut Kristen dan mengenal huruf latin, Menurut Jessy Wenas (2007:42), para pemuka di Minahasa daratan, pedalaman Sulawesi Utara masih menganut ajaran agama lokal—yang oleh orang Belanda disebut Alifuru. Kala itu, daerah pedalaman Minahasa berada di luar pengaruh raja-raja Manado Tua.

Raja Manado Tua yang terkenal adalah Don Fernando yang bertakhta sejak tahun 1644, dan raja terakhirnya yang bernama Laloda Makoagauw yang bertakhta dari 1664 hingga 1670. Kerajaan ini tak hancur oleh kelaparan yang pernah merundung, tapi karena perang dengan Bolaang Mangondow.

Di Kota Manado atau Manado yang baru, Belanda membangun benteng untuk keperluan militer dan perdagangan. Kota ini, seperti disebut dalam buku Sejarah Kota Manado, 1945-1979 (1986:6), dibentuk oleh Gubernur Ternate Robertus Padtbrugge pada tahun 1677 untuk menghimpun bekas rakyat Kerajaan Manado Tua yang runtuh sekitar tahun 1670.

Dari bekas pusat kerajaan di Pulau Manado Tua, mereka pindah ke daratan Minahasa tepatnya di sebelah utara Benteng Amsterdam. Sang gubernur juga mengadopsi sistem walak dari Minahasa untuk dipakai di Manado.

Manado Tua kini hanya nama sebuah pulau di Teluk Manado. Nono S. A. Sumampouw dalam Menjadi Manado: Torang Samua Basudara, Sabla Aer, dan Pembentukan Identitas Sosial (2018:36) menyebutkan bahwa secara asosiatif Manado Tua adalah sebutan untuk orang-orang Manado awal.

Orang-orang Manado Tua punya bahasa yang tidak jauh dari Melayu. Bahasa inilah yang menyatukan Sulawesi Utara dan digunakan sampai sekarang. Orang-orang di pesisir dan pedalaman utara Sulawesi sama-sama memakai bahasa tersebut.

Di Manado yang baru, agama Kristen Protestan mula-mula tumbuh di pesisir dan setelah 1830-an mulai berkembang di pedalaman Minahasa. Perlahan penganut agama lokal pun makin hilang, dan kini orang-orang Minahasa dikenal sebagai penganut Kristen yang taat.

Setelah Kerajaan Manado Tua bubar, tak ada lagi penerus kerajaan Kristen di sekitar Manado selain Kerajaan Siau yang telah lama eksis. Orang-orang Minahasa lebih suka memilih pemuka masyarakatnya yang disebut Mayor atau Hukum Tua. Kiwari sistem kerajaan tak dikenal oleh kebanyakan orang Sulawesi Utara yang lebih suka dengan modernisme dan kesetaraan.

https://tirto.id/sejarah-portugis-mengkristenkan-kerajaan-manado-tua-f8ut

Diubah oleh dragonroar 08-01-2021 14:36

tien212700 dan 3 lainnya memberi reputasi

4

1.2K

Kutip

5

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan