- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

Roh Balian, Penunggu Gunung Kiping

TS

Aboeyy

Roh Balian, Penunggu Gunung Kiping

Quote:

*****

“Mah, Minggu depan kami mau kemping di gunung. Boleh kanMah, saya ikut?” Pintaku sumringah sore itu, setelah pulang sekolah.

“Ke gunung mana?” Tanya Mama tak langsung merestui.

“Katanya ke Gunung Kiping, Mah!” Sahutku.

“Hmmm, Gunung Kiping!” Mama terdengar bergumam, seolah ada sesuatu yang membuatnya khawatir dengan gunung tersebut.

“Jadi, boleh kan Mah?” Desakku lagi.

“Iya boleh, tapi kamu harus ekstra hati-hati di sana!” Jawab Mama seolah ragu.

“Kenapa, Mah?”

“Karena Gunung Kiping itu dihuni oleh banyak makhluk gaib, yaitu roh para Balian. Begini ceritanya!” Lalu Mama menceritakan tentang asal-asul gunung itu.

*****

"Dulu, mayoritas penduduk kampung kita ini adalah suku Dayak. Ketika penjajah Belanda datang ke sini, mereka merasa terganggu, sehingga lebih memilih mengungsi ke hutan.”

“Dipimpin oleh Kepala Adat, suku Dayak itu berduyun-duyun pergi ke hutan, dengan membawa perbekalan bahan makanan yang mereka punya. Sengaja mereka memilih Gunung Kiping sebagai tempat pengungsian, karena gunung yang terletak di kaki Gunung Meratus ini tempatnya tidak terlalu tinggi, dan di atasnya dipenuhi pohon-pohon yang rimbun, sehingga dirasa lebih aman.”

“Ketika persediaan bahan makanan sudah hampir habis, Kepala Adat memerintahkan semua warga untuk mengumpulkan beras yang masih tersisa. Lalu beras itu ditumbuk menjadi tepung. Selanjutnya akan diolah menjadi Kue Kiping, untuk dimakan bersama-sama.”

“Bagaimana bentuk Kue Kiping itu, Mah?” Tanyaku menyela.

"Kue Kiping itu terbuat dari adonan tepung, yang digiling bulat-bulat sebesar ibu jari. Lalu dijepit dengan dua jari, telunjuk dan ibu jari, sehingga bentuknya menjadi pipih, yang dalam bahasa Banjar disebut 'Kiping'. Kue-kue Kiping itu dimasukkan ke dalam kuali yang besar yang sudah berisi air santan kelapa dan gula aren untuk dimasak.”

"Orang-orang Dayak itu sudah berkeliling di sekitar kuali, sebab sebentar lagi Kue Kiping akan matang dan siap disantap. Tiba-tiba seorang mata-mata yang ditugaskan oleh Kepala Adat datang melapor, bahwa Belanda sedang menuju ke sana, sebab mereka melihat adanya kepulan asap api dari puncak gunung tersebut.”

“Mendengar laporan tersebut, Kepala Adat segera memerintahkan untuk menumpahkan kuali berisi Kue Kiping tersebut, dan seketika api yang tersiram air santan campur gula aren itu menjadi padam. Tak sebutir pun kue itu sempat mereka nikmati, karena mereka bergegas pergi, mencari tempat yang lebih aman di dalam hutan Gunung Meratus.”

“Kini, bekas-bekas peninggalan peristiwa itu dapat disaksikan, karena semuanya telah jadi batu. Kawah, tungku, dan ribuan butir kue-kue itu masih ada di sana, dan sebagian tersebar dibawa oleh air hujan. Karena itu, gunung ini dinamakan Gunung Kiping.”

“Wah, kalo gitu asyik dong, Mah! Nanti saya bisa bawa oleh-oleh kue batu itu sebagai kenang-kenangan.” Sahutku senang setelah Mama selesai bercerita.

“Nah, justru ini yang Mama khawatirkan. Kamu jangan sekali-kali menyentuh apalagi membawa pulang batu itu!” Ucap Mama tegas.

“Kenapa, Mah?” Aku semakin penasaran.

“Konon katanya, batu-batu bekas kue Kiping itu dijaga oleh roh-roh Balian. Siapa saja yang mengambil dan membawanya pulang, maka ia akan jatuh sakit, dan tidak akan sembuh, kecuali mengembalikan batu itu, dan mengadakan ritual khusus di sana.”

“Jadi, kau harus hati-hati, atau kau tidak Mama izinkan pergi ke sana!”

“Iya, Mah! Saya akan hati-hati!” Sahutku senang, meski dalam hati aku tidak begitu percaya dengan cerita yang Mama sampaikan.

*****

Jalan menuju Gunung Kiping tidaklah mudah. Harus melewati jalan berbatu-batu yang licin, dan hutan belantara yang lebat. Jika bernasib kurang mujur, seseorang bisa tersesat, atau bertemu dengan ular-ular besar atau binatang buas.

Sebelum sampai ke Gunung Kiping, harus melewati Riam Mambanin yang berada di bawah kaki Gunung Kiping. Riam Mambanin adalah sebuah air terjun yang indah, dan terletak jauh dalam rimba raya Pegunungan Meratus. Konon katanya, dulu Belanda akan menjadikan Riam Mambanin ini sebagai PLTA, namun rencana ini gagal karena kedatangan Jepang.

*****

Minggu pagi itu, Aku dan teman-teman naik sepeda bersama-sama. Jarak dari sekolah kami ke Muara Riam Mambanin tersebut sekitar tiga kilometer. Sepeda kami dititipkan di rumah penduduk di sekitar tempat itu, lalu berjalan kaki kurang lebih lima kilometer lagi.

Jalannya sangat sempit, hanya cukup untuk jalan satu-satu. Apabila berpapasan, maka salah satu harus mengalah. Jarak lima kilometer ini sungguh sangat menguras tenaga, karena kadang mendaki, kadang menurun, dan kadang harus melompat-lompat di atas batu yang licin ketika menyeberang sungai dan meniti di atas pohon yang tumbang.

Sepanjang jalan yang tampak jurang jurang yang dalam dan batu-batu besar, sebesar rumah. Gemericik air yang mengalir dan beriak-riak menimpa batu, terdengar sangat indah. Lumut-lumut hijau mengurai didebur derasnya air. Siput-siput hitam merayap dengan bebas di tepi batu-batu di sepanjang sungai.

Di tempat-tempat terbuka, kami istirahat, membalikkan pandangan ke bawah. Tampak ladang-ladang dan kebun kebun petani menghijau indah bak permadani terhampar. Nyata kulihat dari atas gugusan pohon-pohon enau yang disadap penduduk desa ini dan dijual ke kota.

Sepanjang jalan, selain ladang petani juga kulihat kebun-kebun karet dan kebun-kebun buah-buahan. Daerah ini juga terkenal daerah karet dan segala macam buah-buahan.

Dari kejauhan, akhirnya terdengar suara gemuruh, seperti bunyi pesawat terbang.

"Dengar! Itu suara air terjun, berarti kita sudah hampir sampai!” Teriak temanku gembira.

Suara gemuruh air semakin keras terdengar. Sekitar seratus meter di depan, tampak kelihatan putih seperti asap, mengepul naik ke angkasa, yang berasal dari butir-butir air yang menyembur dari air terjun itu, yang terus naik dihisap oleh sinar matahari.

Sesampai di air terjun, suara semakin gemuruh, bagai mesin menderu. Apabila hendak bicara harus seperti bicara dengan orang yang berjauhan, teriak.

Melihat kolam air yang begitu jernih, teman-temanku langsung tergoda untuk menceburkan diri, mandi dan berenang di danau air terjun itu. Sedangkan aku, hanya berani cuci muka dan kaki, di air yang terasa teramat dingin itu.

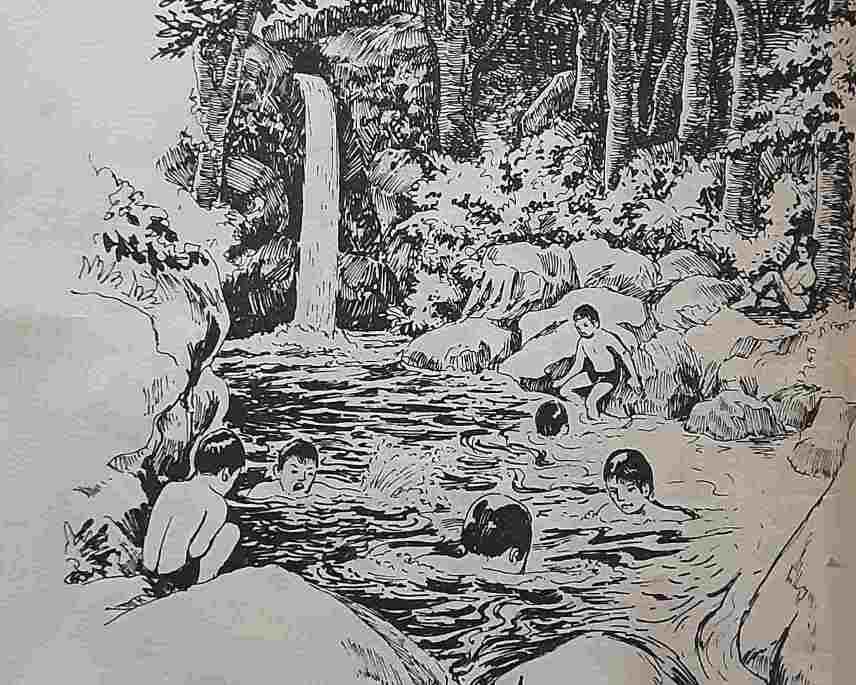

Ilustrasi Riam Mambanin, by Sudopo, 1984.

Aku bersandar di pohon Ulin, duduk di atas sebuah batu. Kuperhatikan air terjun itu. Tingginya sekitar 4 meter, besarnya sebesar drum. Air itu jatuh ke sebuah kolam dari batu. Kolam itu dalamnya sekitar satu meter dengan diameter sekitar 20 meter. Semuanya tampak indah dan mempesona.

Aku jadi berpikir, tempat seindah ini, di mana letak angkernya atau mistisnya, seperti yang pernah diceritakan Mama? Atau karena kami belum sampai ke Gunung Kiping, karena ini masih di bawahnya?

Kulepas baju. Dengan melewati batu-batu yang licin berlumut, aku turun. Kakiku tergelincir, darahku tersirap. Aku terduduk di atas batu dan untung kakiku sampai ke tanah. Yang lebih untung lagi, kejadian ini tidak dilihat oleh seorang jua pun, meski aku harus meringis menahan sakit.

Aku mandi bersama. Karena segar dan asyiknya, dingin tidak lagi begitu terasa, dan kakiku tidak lagi terasa sakit. Hingga Kakak Pembina memanggil kami melalui pengeras suara:

“Adik-adik yang sedang mandi, harap segera naik. Karena sebentar lagi kita akan istirahat dan makan siang. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Kiping.”

Kami pun segera naik dari kolam itu dan berganti pakaian.

*****

Meski siang itu mentari bersinar terik, namun cuaca di sekitar air terjun itu tetap terasa adem. Di atas air terjun itu, dari butir-butir air yang naik ke atas, tampak berjuta sinar pelangi menghias di atas daun-daun yang menghijau basah itu. Suara binatang-binatang hutan, belalang, dan burung-burung, bagai musik berirama menghias keindahan alam sekitar.

Kami mulai mencari tempat yang nyaman sebagai tempat duduk untuk makan makanan yang dibawa masing-masing dari rumah.

Saat makan siang inilah beberapa keanehan mulai kulihat dan kerasakan sendiri.

“Hah? Nasiku mana?” Temanku, Andi, kaget karena kehilangan rantang makanan ketika membuka tas ranselnya. Katanya ia membawa telur rebus dan nasi ketan.

“Ah, pasti ketinggalan di rumah, atau hanya pura-pura kehilangan padahal memang tak membawa makanan, agar bisa nebeng makan sama teman.” Celotok Arif sambil menertawakan kebingungan Andi.”

“Sumpah, Rif! Tadi aku bawa makanan!” Bantah Andi dengan muka serius.

“Haaah? Kenapa nasiku jadi teraduk-aduk begini?” Kini giliran Fatma yang heran melihat nasi kotak bawaannya terlihat seperti bekas sisa makanan.

“Ya, sudah, sudah! Semua yang bawa makanan dan lauknya kita kumpulkan, agar kita bisa makan bersama-sama.” Titah bijak Kakak Pembina mengatasi keadaan.

Lalu kami pun makan bersama setelah membaca doa keselamatan.

*****

Sekitar pukul 2 siang, kami melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Kiping. Perjalanan terasa lebih berat, sebab lebih banyak mendaki, melewati atau bergantungan pada akar-akar pohon, atau pohon-pohon besar yang tumbang. Meski jaraknya hanya sekitar 4 kilometer, namun memerlukan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke sana.

Hari sudah menjelang malam, sehingga kami buru-buru mendirikan 5 buah tenda, untuk menampung 20 orang, termasuk seorang Kakak Pembina dan seorang Guru Penanggungjawab, serta 5 orang siswi.

Setelah makan malam dan menyalakan api unggun, sebagian besar kami tertidur, yang mungkin karena sudah kelelahan. Kecuali Kakak Pembina dan dua orang siswa yang terlihat asyik berbincang-bincang sambil bermain gitar di dekat api unggun. Sedangkan aku sendiri duduk di dalam tenda, di samping 4 teman yang sudah mengorok.

Sebenarnya aku juga sangat lelah dan ngantuk, tapi tak bisa tidur. Sebab kakiku yang siang tadi terluka mulai terasa sakit, meski sudah kuolesi anti septik dan minyak angin.

Dan menjelang pukul 2 dini hari, sayup sayup kudengar bunyi gamelan, dan gemerincing bunyi gelang-gelang dari tulang, seperti sebuah acara ritual Balian yang pernah kusaksikan.

Suara itu sepertinya tidak terlalu jauh, sehingga perlahan bulu romaku merinding. Bunyinya penuh aura mistis, dan terdengar menggema di telingaku, seolah-olah aku sedang berada di sana.

Aku menjadi takut dan bingung. Mau membangunkan teman yang sudah nyenyak tidur, rasanya tak tega. Mau keluar menemui Kakak Pembina, aku tak berani. Sementara luka di kakiku semakin terasa nyut-nyut.

Akhirnya aku berbaring sambil menutup telinga, sementara mataku terus terbuka. Sampai akhirnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi, hingga Kakak Pembina membangunkanku pada pukul 8 pagi.

*****

“Pagi ini, kalian dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama bertugas mencari kayu bakar dari ranting kayu yang kering, untuk memasak dan membuat api unggun. Kelompok kedua mencari air sebagai bahan persediaan. Dan kelompok ketiga mencari buah-buahan atau umbi-umbian, atau apa saja yang penting bisa dimakan.”

Begitulah instruksi Kakak Pembina pada hari kedua kami berada di atas Gunung Kiping. Aku sendiri tak bisa ikut, karena kakiku terasa sakit jika dibawa berjalan.

Sampai pukul 12 siang, dua kelompok sudah kembali dengan membawa hasil dari tugasnya masing-masing. Tinggal kelompok 3 yang belum kembali. Karena itu, kami semua diperintahkan untuk mencari teman-teman yang mungkin tersesat tersebut. Walaupun kakiku masih sakit, tetap kupaksakan untuk ikut.

Kami dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing dipimpin oleh Kakak Pembina dan Bapak Penanggungjawab. Namun kedua kelompok ini tidak berpencar, melainkan masih jalan searah dengan jarak yang tidak terlalu jauh.

Kami menaiki bukit, menyusuri jejak kelompok 3 ketika berangkat. Sampai sekitar pukul 4 sore, mereka belum juga ditemukan. Kakiku semakin terasa lelah dan sakit, sehingga sangat susah untuk meneruskan pencarian.

“Sebaiknya kita istirahat dulu!” Saran Bapak yang memimpin kelompok kami. Kami pun duduk di bawah sebuah pohon beringin yang besar dan tinggi. Hingga sayup-sayup terdengar suara berteriak minta tolong: “Tolong! Tolong Tolog!”

Kami segera beranjak ke sumber suara yang tampaknya dari arah Selatan. Sekitar 50 meter berjalan, kami melihat Andi sedang berdiri sambil sabil berteriak-teriak. Wajahnya terlihat sangat pucat dengan tubuh gemetar.

“Ada apa Di, mana teman-teman yang lain?” Bapak Penanggungjawab bertanya.

Andi tidak menjawab, tapi segera mengarahkan kami untuk mengikuti langkahnya. Tak lama kemudian, kami melihat pemandangan yang menakutkan. Kelima teman kelompok Andi, yaitu Sarah, Melly, Fajar, dan Hasan terlihat terbujur kaku seperti mayat, mengelilingi bongkahan batu warna warni yang indah. Batu itu ada yang berwarna Hijau Yakut dan Zambrut, Red Borneo, Merah Delima, Kecubung, Virus, serta batu-batu mulia dan mahal lainnya.

Kami memeriksa urat nadi mereka, dan ternyata mereka masih bernafas. Rupanya mereka hanya pingsan. Pertolongan pertama kami berikan seadanya dengan menciumkan aroma minyak angin dan minyak kayu putih ke hidung mereka. Namun itu sama sekali tidak memulihkan kesadaran mereka.

Akhirnya mereka semua kami bawa ke tenda dengan tandu. Berbagai upaya telah kami lakukan, namun mereka belum siuman juga. Lalu kami berinisiatif untuk meminta bantuan warga, khususnya warga Dayak di sekitar Gunung Kiping itu.

Seorang Balian Dayak didatangkan. Setelah menyalakan kemenyan dan melafalkan mantra-mantra, tiba-tiba suara Balian itu berubah menjadi 2 suara yang berbeda, dan sepertinya sedang terjadi percakapan.

“Tolonglah Datu, orang-orang ini!” Balian itu menunjuk ke arah teman-teman yang pingsan tadi.

“Itu karena salah mereka sendiri, mau mencuri batu-batu permata kami.”

“Tapi mereka tidak tahu, Datu! Mereka orang baru di sini.”

“Justru tidak tahu, seharusnya mereka tanya-tanya dulu sebelum mau ke sini. Atau setidaknya minta izin jika mau mengambil sesuatu di sini!”

“Iya, Datu! Tapi tolong maafkan mereka. Atau Datu punya permintaan sebagai penggantinya?”

“Tidak ada yang bisa menggantikannya, sebab mereka telah memecahkan batu-batu mulia peninggalan nenek moyang kami?”

“Batu yang mana?”

“Itu, batu Kue Kiping!”

“Bagaimana kalau kami ganti dengan batu yang serupa?”

“Tidak bisa, sebab batu itu tercipta dari darah dan airmata lelulur kami. Satu-satunya yang bisa menggantikannya hanyalah darah manusia.”

Tubuhku bergidik mendengar kata-kata itu. Siapa yang harus dijadikan tumbal, jika permintaan itu tak bisa dinegosiasikan lagi.

“Bagaimana jika darah hewan, kami bisa menyembelih ayam hitam, kambing, atau kerbau?”

“Tidak bisa, harus darah manusia!”

“Apakah cukup satu atau dua tetes saja?”

“Tergantung darahnya. Jika ia masih punya hubungan darah dengan kami, maka cukup satu tetes saja.”

Setelah itu suasana hening sesaat. Balian itu memandang tajam ke arah kami satu persatu. Kami semua diam terpaku, hingga tanpa kusadari darah segar mengalir dari luka di kakiku.

Tiba-tiba Balian itu mengeram, lalu dengan cepat menyambar kakiku dan menghisap lukaku. Aku sangat kaget dan tak bisa berbuat apa-apa selain merasakan sakitnya saat darahku terasa tersedot keluar.

“Hmmm, darah ini sepertinya sudah cukup!” Ucap Balian itu, lalu tubuhnya lunglai beberapa saat, dan bangun lagi bersamaan dengan kelima teman kami tadi.

Sore itu juga kami pulang. Dan anehnya, sesampainya di rumah, luka di kakiku sudah tak ada bekasnya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah diriku keturunan Balian?(*) {No.453}

*****

Baca juga:

Catatan Seorang Odapus: Pasrah

Ketika Burung Jatuh Cinta

*****

Sumber inspirasi: Buku Guru Sebagai Darmabaktiku, karya Asy’ari, Terbitan Tiga Serangkai, Solo, 1984.

Baca juga:

Catatan Seorang Odapus: Pasrah

Ketika Burung Jatuh Cinta

*****

Sumber inspirasi: Buku Guru Sebagai Darmabaktiku, karya Asy’ari, Terbitan Tiga Serangkai, Solo, 1984.

Diubah oleh Aboeyy 01-10-2019 09:13

infinitesoul dan 8 lainnya memberi reputasi

9

887

3

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan