- Beranda

- Komunitas

- News

- Sains & Teknologi

Seberapa Boros Penggunaan Lahan Energi Nuklir dan "Energi Terbarukan"?

TS

dic.thorium

Seberapa Boros Penggunaan Lahan Energi Nuklir dan "Energi Terbarukan"?

Spoiler for Pendahuluan:

Setelah sebelumnya saya membahas mengenai economic costantara energi nuklir dan "energi terbarukan", sekarang saya akan membahas soal penggunaan lahan dari dua jenis moda energi ini. Cuma analisis Fisika dan Matematika sederhana, tidak sulit diikuti.

Advokat “energi terbarukan” biasanya mendengungkan hanya panel surya dan turbin angin saja. Untuk komparasi, saya bandingkan dengan nuklir. Sebagai moda energi bersih, nuklir jelas tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, nuklir banyak ‘dilaknat’ oleh para pemuja “energi terbarukan”, jadi saya kira mesti ditengok realitanya.

Lalu, tapak apa yang sebenarnya mau dihitung?

Ada dua. Pertama, tapak area. Jadi berapa daya yang mampu dibangkitkan per satuan area. Kedua, tapak karbon. Artinya adalah berapa banyak CO2 yang dilepaskan untuk menghasilkan daya tertentu. Studi kasus di Indonesia. Kali ini yang dibahas mengenai tapak area dulu, tapak karbon di lain tulisan.

Kenapa perhitungan tapak ini penting? Karena kebijakan energi harus makes sense. Lahan kita terbatas, jadi harus memerhatikan betul berapa luasan lahan yang perlu digunakan demi keperluan energi. Keperluan lahan ada ada banyak, termasuk untuk konservasi alam atau pertanian, misalnya. Apalagi pembebasan tanah seringkali menjadi persoalan yang berbelit-belit dan merepotkan. Semakin sedikit tanah yang mesti dibebaskan, semakin kecil hambatan yang mesti dilewati.

Jadi, ada tiga moda energi di sini: energi surya, energi bayu dan energi nuklir. Dari sini, mana yang paling rendah tapaknya?

Dalam bukunya, Sustainable Energy – Without The Hot Air, mendiang Prof. David MacKay menggunakan satuan daya per luas area untuk membandingkan berbagai moda energi. Satuan ini bagus untuk menilai tapak area, jadi kita bisa menilai energi mana yang lebih hemat lahan. Semakin sedikit lahan yang dibutuhkan, semakin bagus.

Advokat “energi terbarukan” biasanya mendengungkan hanya panel surya dan turbin angin saja. Untuk komparasi, saya bandingkan dengan nuklir. Sebagai moda energi bersih, nuklir jelas tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, nuklir banyak ‘dilaknat’ oleh para pemuja “energi terbarukan”, jadi saya kira mesti ditengok realitanya.

Lalu, tapak apa yang sebenarnya mau dihitung?

Ada dua. Pertama, tapak area. Jadi berapa daya yang mampu dibangkitkan per satuan area. Kedua, tapak karbon. Artinya adalah berapa banyak CO2 yang dilepaskan untuk menghasilkan daya tertentu. Studi kasus di Indonesia. Kali ini yang dibahas mengenai tapak area dulu, tapak karbon di lain tulisan.

Kenapa perhitungan tapak ini penting? Karena kebijakan energi harus makes sense. Lahan kita terbatas, jadi harus memerhatikan betul berapa luasan lahan yang perlu digunakan demi keperluan energi. Keperluan lahan ada ada banyak, termasuk untuk konservasi alam atau pertanian, misalnya. Apalagi pembebasan tanah seringkali menjadi persoalan yang berbelit-belit dan merepotkan. Semakin sedikit tanah yang mesti dibebaskan, semakin kecil hambatan yang mesti dilewati.

Jadi, ada tiga moda energi di sini: energi surya, energi bayu dan energi nuklir. Dari sini, mana yang paling rendah tapaknya?

Dalam bukunya, Sustainable Energy – Without The Hot Air, mendiang Prof. David MacKay menggunakan satuan daya per luas area untuk membandingkan berbagai moda energi. Satuan ini bagus untuk menilai tapak area, jadi kita bisa menilai energi mana yang lebih hemat lahan. Semakin sedikit lahan yang dibutuhkan, semakin bagus.

Spoiler for Energi Surya:

Energi surya yang diambil di sini adalah panel surya alias solar photovoltaic. Bukan concentrated solar power. Alasannya, panel surya lebih familiar di negeri ini.

Panel surya mengandalkan panel semikonduktor yang menangkap radiasi foton dari matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik menggunakan efek fotolistrik. Karena menggunakan radiasi matahari, fungsi daya panel surya bergantung pada intensitas sinar matahari.

Sinar matahari menghantam atmosfer bumi dengan intensitas sekitar 1.367 W/m2. Ketika sampai bumi, bersihnya sekitar 1.100 W/m2di area khatulistiwa. Kita bisa hitung dari sini, bahwa tiap m2 panel surya mampu menghasilkan 1,1 kW.

Tapi tunggu dulu! Panel surya mengonversi radiasi matahari menjadi listrik dengan efisiensi rendah. Paling mentok 10-20%. Bahkan panel surya kualitas terbaik yang ada di pasaran baru mampu meraih efisiensi konversi mendekati 19%. For the sake of argument, anggap saja konversinya mampu mencapai 20%. Jadi, panel surya dengan luas 1 m2 bisa menghasilkan (1.100 W*20%) = 220 W.

Sudah? Belum. Masih ada lagi.

Matahari tidak bersinar tiap saat. Ada yang namanya malam hari, mendung dan hujan. Bahkan pagi hari pun belum cukup optimal untuk menyerap energi dari radiasi matahari. Jadi, panel surya tidak bisa menghasilkan listrik 24 jam penuh. Tidak ada teknologi apapun yang bisa membua panel surya menghasilkan listrik di malam hari.

Lantas, berapa jam dalam sehari panel surya bisa menghasilkan listrik? Optimalnya, sih, antara jam 10-14, karena posisi matahari sedang tinggi-tingginya. Artinya 4 jam dalam sehari, atau [(4/24)*100%] = 16,7% waktu sehari. Itu kalau tidak mendung atau hujan. Kalau mau mempertimbangkan ketika matahari belum terlalu tinggi, bolehlah anggap panel surya beroperasi dalam 20% waktu, alias 4,8 jam. Ini sudah cukup optimis.

Jadi, daya per luas area untuk energi surya adalah (220*20%) = 44 W/m2. Ini potensi paling optimis. Kalau menggunakan panel surya dengan efisiensi konversi lebih rendah maupun waktu operasi lebih kecil, maka daya per luas area ini pasti turun.

Selain itu, panel surya tidak hanya butuh panel surya-nya saja. Ada struktur penyangga dan lain-lain yang mesti diperhitungkan. Kalau di atap rumah, barangkali tidak masalah. Tapi kalau dalam skala besar? Mesti ada penyangga, jarak antar panel dan sebagainya. Sehingga, luas area yang dibutuhkan bisa naik hingga 2-3 kali lipat dari panel suryanya sendiri.

Karena itu, angka di atas mesti dikoreksi lagi. Katakanlah luas bersih “kebun panel surya” alias PLTS mencapai dua kali luas panel surya-nya. Maka daya per luas area bersihnya adalah (44/2) = 22 W/m2.

Untuk perbandingan, PLTS Topaz di California, Amerika Serikat, menggunakan luas area 25 km2 untuk daya 550 MW. Artinya, PLTS Topaz memiliki daya per luas area sebesar 22 W/m2. (Kebetulan) sama dengan perhitungan.

Panel surya mengandalkan panel semikonduktor yang menangkap radiasi foton dari matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik menggunakan efek fotolistrik. Karena menggunakan radiasi matahari, fungsi daya panel surya bergantung pada intensitas sinar matahari.

Sinar matahari menghantam atmosfer bumi dengan intensitas sekitar 1.367 W/m2. Ketika sampai bumi, bersihnya sekitar 1.100 W/m2di area khatulistiwa. Kita bisa hitung dari sini, bahwa tiap m2 panel surya mampu menghasilkan 1,1 kW.

Tapi tunggu dulu! Panel surya mengonversi radiasi matahari menjadi listrik dengan efisiensi rendah. Paling mentok 10-20%. Bahkan panel surya kualitas terbaik yang ada di pasaran baru mampu meraih efisiensi konversi mendekati 19%. For the sake of argument, anggap saja konversinya mampu mencapai 20%. Jadi, panel surya dengan luas 1 m2 bisa menghasilkan (1.100 W*20%) = 220 W.

Sudah? Belum. Masih ada lagi.

Matahari tidak bersinar tiap saat. Ada yang namanya malam hari, mendung dan hujan. Bahkan pagi hari pun belum cukup optimal untuk menyerap energi dari radiasi matahari. Jadi, panel surya tidak bisa menghasilkan listrik 24 jam penuh. Tidak ada teknologi apapun yang bisa membua panel surya menghasilkan listrik di malam hari.

Lantas, berapa jam dalam sehari panel surya bisa menghasilkan listrik? Optimalnya, sih, antara jam 10-14, karena posisi matahari sedang tinggi-tingginya. Artinya 4 jam dalam sehari, atau [(4/24)*100%] = 16,7% waktu sehari. Itu kalau tidak mendung atau hujan. Kalau mau mempertimbangkan ketika matahari belum terlalu tinggi, bolehlah anggap panel surya beroperasi dalam 20% waktu, alias 4,8 jam. Ini sudah cukup optimis.

Jadi, daya per luas area untuk energi surya adalah (220*20%) = 44 W/m2. Ini potensi paling optimis. Kalau menggunakan panel surya dengan efisiensi konversi lebih rendah maupun waktu operasi lebih kecil, maka daya per luas area ini pasti turun.

Selain itu, panel surya tidak hanya butuh panel surya-nya saja. Ada struktur penyangga dan lain-lain yang mesti diperhitungkan. Kalau di atap rumah, barangkali tidak masalah. Tapi kalau dalam skala besar? Mesti ada penyangga, jarak antar panel dan sebagainya. Sehingga, luas area yang dibutuhkan bisa naik hingga 2-3 kali lipat dari panel suryanya sendiri.

Karena itu, angka di atas mesti dikoreksi lagi. Katakanlah luas bersih “kebun panel surya” alias PLTS mencapai dua kali luas panel surya-nya. Maka daya per luas area bersihnya adalah (44/2) = 22 W/m2.

Untuk perbandingan, PLTS Topaz di California, Amerika Serikat, menggunakan luas area 25 km2 untuk daya 550 MW. Artinya, PLTS Topaz memiliki daya per luas area sebesar 22 W/m2. (Kebetulan) sama dengan perhitungan.

Spoiler for Energi Bayu:

Energi bayu menggunakan kincir angin untuk menghasilkan listrik. Angin menghantam bilah kincir dan memutarnya, yang kemudian turut memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Ukuran kincir bervariasi tergantung daya yang diinginkan. Tapi, biasanya yang digunakan di luar negeri itu berukuran besar, lebih dari 1 MW per kincir. Di sini kita pakai yang 1 MW saja.

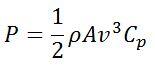

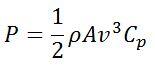

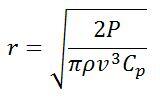

Untuk menghitung daya turbin angin, digunakan rumus berikut.

Yang mana

P = daya turbin

rho = densitas udara (kg/m3)

A = luas sapuan bilah kincir (m2)

V = kecepatan angin (m/s)

Cp = koefisien daya

Turbin angin tidak bisa mengonversi seluruh energi kinetik menjadi menjadi energi listrik, melainkan dibatasi oleh Cp. Nilai Cp maksimal adalah 0,59, yang artinya hanya 59% energi kinetik yang bisa dimodifikasi menjadi energi listrik. Cp sendiri merupakan fungsi kecepatan angin, jadi nilai efisiensi konversi bergantung kecepatan angin.

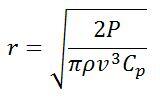

Dari rumus di atas, kita bisa mencari diameter bilah yang diperlukan untuk menghasilkan daya 1 MW. Karena A = πr^2, maka

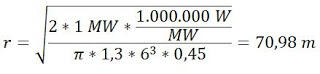

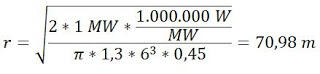

Jika nilai Cp = 0,45, kecepatan angin rerata 6 m/s dan densitas udara 1,3 kg/m3, maka

Jari-jari bilah adalah 70,98 m, maka diameternya adalah (70,98*2) = 141,96 m.

Jarak antara turbin angin tidak boleh terlalu berdekatan, supaya tidak mengganggu aliran angin. Minimal, antar turbin diletakkan dalam jarak 5x diameter bilah. Karena itu, tiap turbin angin membutuhkan wilayah seluas (141,96*5)2 = 503.829 m2atau 50,4 hektar. Dengan daya 1 MW atau 1000000 W, maka daya per satuan luas energi bayu adalah (1.000.000/503.829) = 1,985 W/m2. Jauh lebih kecil dari energi surya.

Apakah daya turbin angin lebih besar akan bisa menaikkan daya per satuan luas dari energi bayu. Tidak juga. Semakin panjang bilah kincir anginnya, semakin jauh spacing yang diperlukan antar kincir. Jadi hasilnya sama-sama saja.

Untuk perbandingan, “kebun turbin angin” Alta Wind Energy Center, California, memiliki daya puncak 1.547 MW untuk dengan luas wilayah 13 km2 dan faktor kapasitas 30%. Artinya, Alta Wind memiliki daya per luas area 36 W/m2. Hal ini dimungkinkan karena California memiliki kecepatan angin lebih tinggi ketimbang Indonesia.

Untuk menghitung daya turbin angin, digunakan rumus berikut.

Yang mana

P = daya turbin

rho = densitas udara (kg/m3)

A = luas sapuan bilah kincir (m2)

V = kecepatan angin (m/s)

Cp = koefisien daya

Turbin angin tidak bisa mengonversi seluruh energi kinetik menjadi menjadi energi listrik, melainkan dibatasi oleh Cp. Nilai Cp maksimal adalah 0,59, yang artinya hanya 59% energi kinetik yang bisa dimodifikasi menjadi energi listrik. Cp sendiri merupakan fungsi kecepatan angin, jadi nilai efisiensi konversi bergantung kecepatan angin.

Dari rumus di atas, kita bisa mencari diameter bilah yang diperlukan untuk menghasilkan daya 1 MW. Karena A = πr^2, maka

Jika nilai Cp = 0,45, kecepatan angin rerata 6 m/s dan densitas udara 1,3 kg/m3, maka

Jari-jari bilah adalah 70,98 m, maka diameternya adalah (70,98*2) = 141,96 m.

Jarak antara turbin angin tidak boleh terlalu berdekatan, supaya tidak mengganggu aliran angin. Minimal, antar turbin diletakkan dalam jarak 5x diameter bilah. Karena itu, tiap turbin angin membutuhkan wilayah seluas (141,96*5)2 = 503.829 m2atau 50,4 hektar. Dengan daya 1 MW atau 1000000 W, maka daya per satuan luas energi bayu adalah (1.000.000/503.829) = 1,985 W/m2. Jauh lebih kecil dari energi surya.

Apakah daya turbin angin lebih besar akan bisa menaikkan daya per satuan luas dari energi bayu. Tidak juga. Semakin panjang bilah kincir anginnya, semakin jauh spacing yang diperlukan antar kincir. Jadi hasilnya sama-sama saja.

Untuk perbandingan, “kebun turbin angin” Alta Wind Energy Center, California, memiliki daya puncak 1.547 MW untuk dengan luas wilayah 13 km2 dan faktor kapasitas 30%. Artinya, Alta Wind memiliki daya per luas area 36 W/m2. Hal ini dimungkinkan karena California memiliki kecepatan angin lebih tinggi ketimbang Indonesia.

Spoiler for Catatan:

(catatan samping: dalam status facebook-nya, Ricky Elson tidak sepakat dengan penggunaan kecepatan rerata untuk perhitungan daya listrik yang mampu dibangkitkan turbin angin. Saya sepakat dengan itu, karena kalkulasi melibatkan fluktuasi angin hasilnya lebih riil. Walau begitu, melibatkan fluktuasi membuat perhitungan daya per luas area jadi membingungkan. Jadi tetap diambil kecepatan angin rata-rata di sini. Kompensasinya, jumlah jam operasi turbin angin tidak diperhitungkan, karena sudah termasuk dalam rerata kecepatan angin)

Spoiler for Energi Nuklir:

Energi nuklir dimanfaatkan dalam pembangkit listrik konvensional. Dengan kata lain menggunakan turbin uap, seperti PLTU batubara. Ke depannya, nuklir dapat menggunakan turbin gas Brayton untuk membangkitkan daya, tapi itu tidak terlalu relevan di sini.

Karena berupa pembangkit konvensional, luasan wilayah yang diperlukan untuk tiap pembangkit bisa bervariasi. Apalagi kalau ada lebih dari satu reaktor nuklir dalam satu kompleks. Selain itu, daya per reaktor nuklirnya juga sangat berpengaruh. Karenanya, perhitungan daya per luas area untuk nuklir mesti menengok data lapangan. Di sini, saya mengambil contoh dari PLTN Kashiwazaki-Kariwa (Jepang), PLTN Bruce(Kanada) dan PLTN Perry (Amerika Serikat).

Untuk Kashiwazaki-Kariwa, PLTN ini memiliki 7 unit reaktor nuklir dengan daya total 7.965 MW dengan luas lahan 4,2 km2. PLTN Kashiwazaki-Kariwa belum beroperasi lagi sejak kecelakaan Fukushima. Walau begitu, tipikal faktor kapasitas PLTN di Jepang adalah 80%. Dari sini, diketahui bahwa daya per luas area PLTN Kashiwazaki-Kariwa adalah ((7.965.000.000 W*80%)/4.200,000 m2) = 1.517 W/m2.

PLTN Bruce memiliki 8 unit reaktor nuklir dengan daya total 6.384 MW dan menggunakan lahan hingga 9,32 km2. Faktor kapasitasnya 85%. Jadi, daya per luas areanya adalah ((6.384.000.000 W*85%)/9.320.000 m2) = 583 W/m2.

PLTN Perry menggunakan unit tunggal berdaya 1.231 MW dan memakan lahan 450 hektar. Faktor kapasitasnya paling kecil, hanya 75%. Dari sini, daya per luas area untuk PLTN Perry adalah ((1.231.000.000*75%)/450.000) = 2.052 W/m2.

Jadi, daya per luas area untuk energi nuklir memang bervariasi. Walau begitu, satu hal yang pasti: daya per luas area nuklir jauh lebih tinggi daripada panel surya dan turbin angin. Bahkan PLTN Bruce memiliki daya per luas area lebih besar 16,3x lipat ketimbang PLTB Alta Wind sekalipun!

Karena berupa pembangkit konvensional, luasan wilayah yang diperlukan untuk tiap pembangkit bisa bervariasi. Apalagi kalau ada lebih dari satu reaktor nuklir dalam satu kompleks. Selain itu, daya per reaktor nuklirnya juga sangat berpengaruh. Karenanya, perhitungan daya per luas area untuk nuklir mesti menengok data lapangan. Di sini, saya mengambil contoh dari PLTN Kashiwazaki-Kariwa (Jepang), PLTN Bruce(Kanada) dan PLTN Perry (Amerika Serikat).

Untuk Kashiwazaki-Kariwa, PLTN ini memiliki 7 unit reaktor nuklir dengan daya total 7.965 MW dengan luas lahan 4,2 km2. PLTN Kashiwazaki-Kariwa belum beroperasi lagi sejak kecelakaan Fukushima. Walau begitu, tipikal faktor kapasitas PLTN di Jepang adalah 80%. Dari sini, diketahui bahwa daya per luas area PLTN Kashiwazaki-Kariwa adalah ((7.965.000.000 W*80%)/4.200,000 m2) = 1.517 W/m2.

PLTN Bruce memiliki 8 unit reaktor nuklir dengan daya total 6.384 MW dan menggunakan lahan hingga 9,32 km2. Faktor kapasitasnya 85%. Jadi, daya per luas areanya adalah ((6.384.000.000 W*85%)/9.320.000 m2) = 583 W/m2.

PLTN Perry menggunakan unit tunggal berdaya 1.231 MW dan memakan lahan 450 hektar. Faktor kapasitasnya paling kecil, hanya 75%. Dari sini, daya per luas area untuk PLTN Perry adalah ((1.231.000.000*75%)/450.000) = 2.052 W/m2.

Jadi, daya per luas area untuk energi nuklir memang bervariasi. Walau begitu, satu hal yang pasti: daya per luas area nuklir jauh lebih tinggi daripada panel surya dan turbin angin. Bahkan PLTN Bruce memiliki daya per luas area lebih besar 16,3x lipat ketimbang PLTB Alta Wind sekalipun!

Spoiler for Bagaimana di Indonesia?:

Menurut Kementerian ESDM, konsumsi listrik Indonesia baru mencapai 956 kWh per kapita. Artinya, tiap penduduk negeri ini menggunakan listrik sebesar (956/8.760) = 109 W/orang. Konsumsi ini diharapkan naik, untuk memicu perkembangan industri dan sejenisnya sehingga kesejahteraan dapat meningkat. Karena itu, katakanlah proyeksi dalam waktu tidak terlalu lama, konsumsi listrik menjadi 2.000 kWh per kapita. Itu setara dengan (2.000/8.760) = 228 W/orang.

Nah, kalau menggunakan ketiga moda energi di atas, berapa luas lahan yang diperlukan? Karena tidak mungkin juga semuanya dipenuhi oleh masing-masing opsi energi di atas,for the sake of argument, anggaplah untuk memenuhi 125 W/orang saja. Penduduk Indonesia diasumsikan 260 juta orang. Panel surya dan turbin angin menggunakan data matematis, sementara nuklir menggunakan data PLTN Bruce.

Maka, dari sini, luas area yang dibutuhkan masing-masing moda energi adalah:

Surya : ((125*260.000.000)/22)/1.000.000 = 1.477 km2

Bayu : ((125*260.000.000)/1,985)/1.000.000 = 16.373 km2

Nuklir : ((125*260.000.000)/583)/1.000.000 = 55,75 km2

Artinya, untuk memenuhi kebutuhan 125 W/orang, menggunakan panel surya, butuh wilayah setara Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta (1.485 km2). Menggunakan turbin angin, butuh wilayah seluas Provinsi Bangka Belitung (16.424 km2). Sementara, menggunakan nuklir, hanya butuh area setara Kecamatan Cibinong, Bogor (56,2 km2)!

Bukan masalah mudah untuk menyediakan lahan seluas Gunung Kidul, yang merupakan kabupaten terluas di Yogyakarta. Akan sangat banyak bentrok dengan berbagai keperluan lain, mau di daerah manapun itu. Entah untuk perumahan penduduk, lahan pertanian, konservasi hutan dan lain-lain. Apalagi seluas Bangka Belitung. Kalau cuma setara Cibinong, sih, tidak terlalu sulit.

Bagaimana kalau panel surya diletakkan di atap-atap rumah saja? Atau turbin angin kecil untuk keperluan rumahan? Ya silakan saja, kalau lahannya tersedia. Tapi seberapa banyak yang mau melakukannya? Mengingat biayanya bisa 2-3 kali lebih mahal ketimbang menggunakan listrik dari PLN. Economies of scale, pembangkit skala jaringan listrik akan lebih murah daripada skala rumahan karena skalanya lebih besar. Karena itulah biasanya dianggap lebih logis untuk mengintegrasikan pembangkit listrik ke jaringan listrik.

Bagaimana kalau di pulau-pulau tidak berpenghuni? Ya bisa saja. Tinggal pikirkan bagaimana membangun transmisi listrik untuk menghubungkan pulau itu dengan daratan utama (muahal sekali, lho) dan mencari orang yang mau bekerja di sana untuk menjadi operator. Semoga berhasil.

Nah, kalau menggunakan ketiga moda energi di atas, berapa luas lahan yang diperlukan? Karena tidak mungkin juga semuanya dipenuhi oleh masing-masing opsi energi di atas,for the sake of argument, anggaplah untuk memenuhi 125 W/orang saja. Penduduk Indonesia diasumsikan 260 juta orang. Panel surya dan turbin angin menggunakan data matematis, sementara nuklir menggunakan data PLTN Bruce.

Maka, dari sini, luas area yang dibutuhkan masing-masing moda energi adalah:

Surya : ((125*260.000.000)/22)/1.000.000 = 1.477 km2

Bayu : ((125*260.000.000)/1,985)/1.000.000 = 16.373 km2

Nuklir : ((125*260.000.000)/583)/1.000.000 = 55,75 km2

Artinya, untuk memenuhi kebutuhan 125 W/orang, menggunakan panel surya, butuh wilayah setara Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta (1.485 km2). Menggunakan turbin angin, butuh wilayah seluas Provinsi Bangka Belitung (16.424 km2). Sementara, menggunakan nuklir, hanya butuh area setara Kecamatan Cibinong, Bogor (56,2 km2)!

Bukan masalah mudah untuk menyediakan lahan seluas Gunung Kidul, yang merupakan kabupaten terluas di Yogyakarta. Akan sangat banyak bentrok dengan berbagai keperluan lain, mau di daerah manapun itu. Entah untuk perumahan penduduk, lahan pertanian, konservasi hutan dan lain-lain. Apalagi seluas Bangka Belitung. Kalau cuma setara Cibinong, sih, tidak terlalu sulit.

Bagaimana kalau panel surya diletakkan di atap-atap rumah saja? Atau turbin angin kecil untuk keperluan rumahan? Ya silakan saja, kalau lahannya tersedia. Tapi seberapa banyak yang mau melakukannya? Mengingat biayanya bisa 2-3 kali lebih mahal ketimbang menggunakan listrik dari PLN. Economies of scale, pembangkit skala jaringan listrik akan lebih murah daripada skala rumahan karena skalanya lebih besar. Karena itulah biasanya dianggap lebih logis untuk mengintegrasikan pembangkit listrik ke jaringan listrik.

Bagaimana kalau di pulau-pulau tidak berpenghuni? Ya bisa saja. Tinggal pikirkan bagaimana membangun transmisi listrik untuk menghubungkan pulau itu dengan daratan utama (muahal sekali, lho) dan mencari orang yang mau bekerja di sana untuk menjadi operator. Semoga berhasil.

Spoiler for Kesimpulan:

Pada prinsipnya, panel surya dan turbin angin itu sangat boros lahan. Sifat ini melekat darisananya dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Hukum Fisika membatasi kemampuan “energi terbarukan” untuk menghasilkan daya besar dengan lahan sedikit.

Hal ini mesti dipertimbangkan baik-baik dalam pengelolaan energi negeri ini. Indonesia memang luas, tapi penduduknya juga banyak, begitu pula keperluannya. Apalagi dengan kondisi iklim yang makin mengkhawatirkan, jangan sampai harus mengorbankan lebih banyak area hutan lagi untuk mengakomodir “energi terbarukan”. Malah jadi kontraproduktif dengan usaha menyelamatkan iklim.

Tidak, saya tidak anti "energi terbarukan". Saya hanya mau menunjukkan bahwa "energi terbarukan" memiliki keterbatasan alami yang membatasi ekspansinya. Jadi, jangan harap negeri ini bisa sepenuhnya bergantung pada "energi terbarukan". Ini baru soal lahan, belum soal intermitensi yang notabene lebih sulit diatasi.

Footprint wise, energi nuklir jelas pilihan terbaik. In my not so humble opinion, seharusnya nuklir-lah yang mendapat porsi lebih besar dan serius dalam bauran energi baru dan terbarukan.

Hal ini mesti dipertimbangkan baik-baik dalam pengelolaan energi negeri ini. Indonesia memang luas, tapi penduduknya juga banyak, begitu pula keperluannya. Apalagi dengan kondisi iklim yang makin mengkhawatirkan, jangan sampai harus mengorbankan lebih banyak area hutan lagi untuk mengakomodir “energi terbarukan”. Malah jadi kontraproduktif dengan usaha menyelamatkan iklim.

Tidak, saya tidak anti "energi terbarukan". Saya hanya mau menunjukkan bahwa "energi terbarukan" memiliki keterbatasan alami yang membatasi ekspansinya. Jadi, jangan harap negeri ini bisa sepenuhnya bergantung pada "energi terbarukan". Ini baru soal lahan, belum soal intermitensi yang notabene lebih sulit diatasi.

Footprint wise, energi nuklir jelas pilihan terbaik. In my not so humble opinion, seharusnya nuklir-lah yang mendapat porsi lebih besar dan serius dalam bauran energi baru dan terbarukan.

Spoiler for Referensi:

Anonim. Wind Turbine Power Calculations. Royal Academy of Engineering, London, tt.

David J.C. MacKay. Sustainable Energy – Without The Hoi Air. UIT Cambridge, Cambridge, 2008.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alta_W..._Energy_Center

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_...rating_Station

https://en.wikipedia.org/wiki/Kashiw...ar_Power_Plant

https://en.wikipedia.org/wiki/Perry_...rating_Station

https://en.wikipedia.org/wiki/Topaz_Solar_Farm

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...t-negara-maju/

David J.C. MacKay. Sustainable Energy – Without The Hoi Air. UIT Cambridge, Cambridge, 2008.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alta_W..._Energy_Center

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_...rating_Station

https://en.wikipedia.org/wiki/Kashiw...ar_Power_Plant

https://en.wikipedia.org/wiki/Perry_...rating_Station

https://en.wikipedia.org/wiki/Topaz_Solar_Farm

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...t-negara-maju/

Diubah oleh dic.thorium 01-04-2017 11:52

0

5.7K

Kutip

24

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan