- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

Sejarah Singkat Adat Lampung dan Rumah Adat Lampung ( Hinji Lampung Yay! )

TS

fadjariqbal

Sejarah Singkat Adat Lampung dan Rumah Adat Lampung ( Hinji Lampung Yay! )

Selamat Datang di Thread Sederhana Ane Gan, Mudah-mudahan bermanfaat ...

Gak nyangka Hot Thread pertama ane gan , thanks Mimid Or Momod

Terima Kasih yang sudah memberikan cendol

No Repsol Gan !!!

Spoiler for Cek Status:

Spoiler for Kopiah Emas:

Spoiler for Siger Emas:

Quote:

Bandar Lampung merupakan salah satu Kota Di Indonesia yang tepatnya berada di ujung pintu gerbang pulau sumatera, adat asli yang ada di Bandar Lampung ini adalah Adat Lampung yang terdiri dari beberapa masyarakat adat suku lampung, disini ane mau berbagi pengetahuan tentang Adat Lampung, Ane asli lampung gan, tujuan ane memperkenalkan Adat Lampung, mungkin banyak yang belum tau tentang Adat Lampung makanya ane berbagi pengetahuan disini...

Cekibrot gan..

Cekibrot gan..

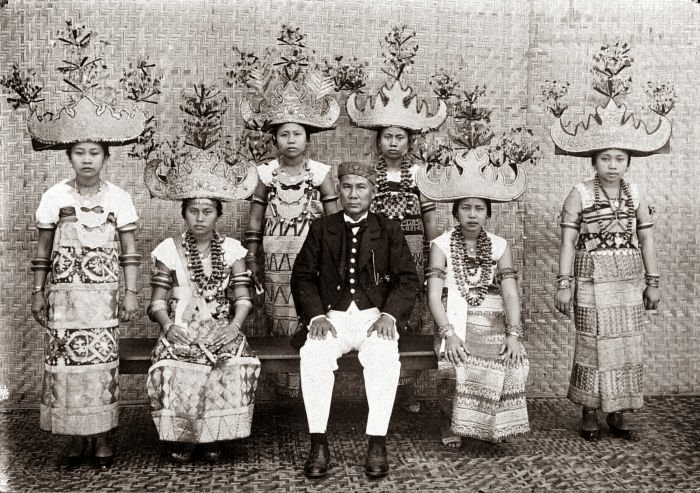

Spoiler for Lampung Tempo dulu:

Quote:

Asal-usul ulun Lampung (orang Lampung) erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Pada abad ke VII orang di negeri Cina sudah membicarakan suatu wilayah didaerah Selatan (Namphang) dimana terdapat kerajaan yang disebut Tolang Pohwang, To berarti orang dan Lang Pohwang adalah Lampung. nama Tolang, Po’hwang berarti “orang Lampung” atau “utusan dari Lampung” yang datang dari negeri Cina sampai abad ke 7.Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga abad ke-11.

Dalam kronik Tai-ping-huan-yu-chi dari abad kelima Masehi, disebutkan nama-nama negeri di kawasan Nan-hai (“Laut Selatan”), antara lain dua buah negeri yang disebutkan berurutan: To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebut satu kali, tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri ini mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466. Prof. Gabriel Ferrand, pada tulisannya dalam majalah ilmiah Journal Asiatique, Paris, 1918, hal. 477, berpendapat bahwa kedua nama itu mungkin hanya satu nama: To-lang-po-hwang, lalu negeri itu dilokasikan Ferrand di daerah Tulangbawang, Lampung.

Prof. Purbatjaraka, dalam bukunya Riwajat Indonesia I,Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1952, hal. 25, menyetujui kemungkinan adanya kerajaan Tulangbawang, meskipun diingatkannya bahwa anggapan itu semata-mata karena menyatukan dua toponimi dalam kronik Cina.

Dalam kronik Tai-ping-huan-yu-chi dari abad kelima Masehi, disebutkan nama-nama negeri di kawasan Nan-hai (“Laut Selatan”), antara lain dua buah negeri yang disebutkan berurutan: To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebut satu kali, tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri ini mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466. Prof. Gabriel Ferrand, pada tulisannya dalam majalah ilmiah Journal Asiatique, Paris, 1918, hal. 477, berpendapat bahwa kedua nama itu mungkin hanya satu nama: To-lang-po-hwang, lalu negeri itu dilokasikan Ferrand di daerah Tulangbawang, Lampung.

Prof. Purbatjaraka, dalam bukunya Riwajat Indonesia I,Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1952, hal. 25, menyetujui kemungkinan adanya kerajaan Tulangbawang, meskipun diingatkannya bahwa anggapan itu semata-mata karena menyatukan dua toponimi dalam kronik Cina.

Quote:

ZAMAN HINDU ANIMISME

Perkiraan sejarah suku bangsa Lampung dimulai dari zaman Hindu animisme yang berlaku antara tahun pertama Masehi sampai permulaan abad ke-16. Yang dimaksud dengan zaman Hindu di sini ialah zaman masuknya ajaran-ajaran atau system kebudayaan yang berasal dari daratan India termasuk Budhisme yang unsur-unsurnya terdapat dalam adat budaya orang Lampung. Nampaknya pengaruh Hinduisme itu sangat sedikit yang dianut oleh orang-orang Lampung, tetapi yang banyak adalah kepercayaan asli yang merupakan tradisi dari zaman Malayo-Polinesia, yang serba bersifat animisme.

Nampaknya daerah ini sudah lama dikenal orang-orang luar sekurang-kurangnya pada masa permulaan tahun Masehi, ia merupakan tempat orang-orang lautan mencari hasil-hasil hutan. Hal ini terbukti dari ditemukannya berbagai jenis bahan keramik dari zaman Han (206 s.M. – 220 M), begitu pula bahan keramik dari masa post-Han (abad ke-3 sampai abad ke-7) dan seterusnya ditemukan pula bahan-bahan keramik Cina sampai masa keramik dari zaman Ming (1368 – 1643).

Menurut berita negeri Cina dari abad ke-7, dikatakan bahwa di daerah selatan terdapat kerajaan-kerajaan yang antara lain disebut To-lang, P’ohwang. Dengan mempersatukan kedua nama itu maka dijumpai kembali Tulangbawang, yang ditempatkan di Lampung. Sebenranya letak bekas kerajaan ini yang tepat belum dapat diketahui dengan pasti, kita hanya dapat memperkirakan terletak di sekitar Way Tulangbawang, yaitu di kecamatan Tulangbawang (Menggala) di Kabupaten Lampung Utara bagian timur.

Apa yang dikatakan rakyat sebagai peninggalan sejarah berupa bukit yang terletak di rawa-rawa “bawang terbesu” di ujung kampong Unjung Gunung Menggala, yang disebut bukit “kapal cina” dan “pulau daging” masih merupakan tanda Tanya sejauh mana kebenaannya. Dikatakan bahwa kedua bukit itu adalah bekas kapal cina yang hancur dan tempat mayat yang bergelimpangan akibat perang dengan prajurit-prajurit Tulangbawang.

Begitu pula jika akan dihubungkan dengan kuburan keramat “Minak Sengaji”, cikal bakal kebuwayan Buway Bolan yang terletak di belakang kantor camat sekarang di Menggala, belum dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu keturunan dari Ratu Tulangbawang. Oleh karena itu bila dilihat dari silsilah keturunannya sampai sekarang, yang ada baru 24 keturunan saja. Hal ini berarti bahwa kalau dikalikan dengan 20, maka Minak Sangaji yang telah beragama Islam itu diperkirakan hidup di selitar abad 16, mungkin sezaman dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menduduki Sunda Kelapa tahun 1526.

Jika kita pergunakan pendapat Yamin, maka nama Tolang, Po’hwang akan berarti “orang Lampung” atau “utusan dari Lampung” yang dating dari negeri Cina sampai abad ke 7. Yamin mengatakan sebagai berikut:

“Perbandingan bahasa-bahasa Austronesia dapat memisahkan urutan kata untuk menamai kesaktian itu dengan nama asli, yaitu : tu (to, tuh), yang hidup misalnya dengan kata-kata ra-tu, Tuhan, wa-tu, tu-buh, tu-mbuhan, dan lain-lainnya.

Berhubung dengan urut kata asli – tu (tuh, to) yang menunjukkan kesaktian menurut perbandingan bahasa-bahasa yang masuk rumpun Austronesia, maka baiklah pula diperhatikan bahwa urat itu terdapat dalam kata-kata seperti to (orang dalam bahasa Toraja), tu (Makasar dan Bugis)”.

Dengan demikian To-lang, P’ohwang berarti To-orang, sedangkan lang P’hwang = Lampung, dan sejak itu orang menyebut daerah ini Lampung. Meningkatnya kekuasaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 disebut dalam inskripsi batu tumpul Kedudukan Bukit dari kaki bukit Seguntang di sebelah barat daya Kota Palembang, yang mengatakan bahwa pada tahun 683 Sriwijaya telah berkuasa di laut dan di darat, dan pada tahun 686 negara itu telah mengirimkan ekspedisinya untuk menaklukan daerha-daerah lain di Sumatera dan Jawa. Olah karena itu dapatlah diperkirakan bahwa sejak masa itu Kerajaan Tulangbawang telah dikuasai oleh Sriwijaya, atau daerah ini tidak berperan lagi sebagai kota pelabuhan sungai di pantai timur Lampung. Riwayat lama yang disampaikan secara turun temurun di kalangan rakyat mengatakan bahwa cikal bakal sebagian besar orang Lampung yang ada sekarang ini berasal dari Sekala Be’rak , yaitu suatu daerah dataran tinggi gunung Pesagi (2262 m)di kecamatan Kenali (Belalau) sekarang.

Dengan demikian diperkirakan bahwa nenek moyang orang Lampung itu hidup di Bukit Barisan pada abad ke-13 atau setidak-tidaknya sezaman dengan kerajaan Paguruyung Minangkabau yang didirikan Adityawarman pada tahun 1339. Di dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu kitab adat istiadat orang Lampung yang hingg sekarang masih dapat ditemukan dan dibaca, baik dalam aksara asli maupun yang sudah ditulis dalam aksara latin, walaupun isinya sudah banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk dari Banten, dikatakan sebagai berikut:

“Siji turunan Batin tilu suku tuha lagi lewek djak Pagaruyung Menangkabau pina turun satu putri kajangan, dikimpoikan jama Kun Tunggal, ja ngadu Ruh Tunggal ja ngakon tunggal ja ngadakan umpu sai tungau umpu sai tungau ngadakan umpu serunting umpu sai runting pendah disekala berak jak budiri ratu pumanggilan, Ratu pumanggilan (umpu sai Runting nganak lima muari:

1. Sai tuha Indor Gadjah turun abung siwa miga

2. Sai Belungguh turunan peminggir

3. Sai Pa’lang nurunkan pubijan 2 suku

4. Si Padan ilang

5. Si sangkan wat di suka ham

Dengan demikian, menurut Kuntara Raja Niti, orang Lampung (suku Pubijan, Abung Peminggir, dan lain-lain) berasal dari Pagaruyung, keturunan putrid Kayangan dan Kua Tunggal. Kemudian setelah kerabat mereka berdiam di Sekala Be’rak, maka di masa cucunya, Umpu Serunting, mereka mendirikan Keratuan Pemanggilan. Umpu Serunting ini menurunkan lima orang anak laki-laki mereka adalah Indra Gadjah yang menurunkan orang Abung, Belunguh yang menurunkan orang-orang Peminggir, Pa’lang yang menurunkan orang-orang Pubiyan, Pandan yang diakatakan menghilang dan Sungkan yang dikatakan Suku Ham.

Selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam Kuntara Raja Niti, karena orang-orang Bajau(perompak laut) dating menyerang, maka keratuan Pemanggilan itu pecah sedangkan warga masyarakat beralih tempat meninggalkan Sekala Be’rak, ke daerah dataran rendah Lampung sekarang. Keturunan Indra Gadjah kemudian menetap di Ulok (Kecamatan Tanjungraja Lampung Utara), di mana di bawah pimpinan Minak Rio Begeduh mereka mendirikan Keratuan Di Puncak.

Diperkirakan bahwa di masa Minak Rio Begeduh ini armada Majapahit singgah di pantai timur, yaitu di daerah kekuasaan Keratuan Pugung yang berada di kecamatan Labuhan Maringgai sekarang tetapi tidak sampai masuk ke daerah pedalaman.

Di masa kekuasan putra Minak Rio Begeduh yang bernama Minak Paduka Begeduh, daerah Abung diserang lagi oleh perompak dari laut yang mengakibatkan tewasnya Minak Paduka Begeduh. Hal ini menyebabkan keempat anak Minak Paduka Begeduh mengadakan pertahanan. Mereka adalah Unyai (Minak Trio Disou), yang membuat pertahanan di sepanjang Way Abung dan Way Rarem, Unyi (Minak Ratu Di Bumi), membuat pertahanan di sepanjang Way Seputih, Uban (wanita) dengan suaminya yang membuat pertahanan di sepanjang Way Terusan. Menurut cerita turun temurun yang kita dengar, Subing berhasil menebus kehormatan ayah mereka Minak Paduka Begeduh yang wafat itu dengan membunuh kepala perompak yang disebut Raja Dilaut.

Perkiraan sejarah suku bangsa Lampung dimulai dari zaman Hindu animisme yang berlaku antara tahun pertama Masehi sampai permulaan abad ke-16. Yang dimaksud dengan zaman Hindu di sini ialah zaman masuknya ajaran-ajaran atau system kebudayaan yang berasal dari daratan India termasuk Budhisme yang unsur-unsurnya terdapat dalam adat budaya orang Lampung. Nampaknya pengaruh Hinduisme itu sangat sedikit yang dianut oleh orang-orang Lampung, tetapi yang banyak adalah kepercayaan asli yang merupakan tradisi dari zaman Malayo-Polinesia, yang serba bersifat animisme.

Nampaknya daerah ini sudah lama dikenal orang-orang luar sekurang-kurangnya pada masa permulaan tahun Masehi, ia merupakan tempat orang-orang lautan mencari hasil-hasil hutan. Hal ini terbukti dari ditemukannya berbagai jenis bahan keramik dari zaman Han (206 s.M. – 220 M), begitu pula bahan keramik dari masa post-Han (abad ke-3 sampai abad ke-7) dan seterusnya ditemukan pula bahan-bahan keramik Cina sampai masa keramik dari zaman Ming (1368 – 1643).

Menurut berita negeri Cina dari abad ke-7, dikatakan bahwa di daerah selatan terdapat kerajaan-kerajaan yang antara lain disebut To-lang, P’ohwang. Dengan mempersatukan kedua nama itu maka dijumpai kembali Tulangbawang, yang ditempatkan di Lampung. Sebenranya letak bekas kerajaan ini yang tepat belum dapat diketahui dengan pasti, kita hanya dapat memperkirakan terletak di sekitar Way Tulangbawang, yaitu di kecamatan Tulangbawang (Menggala) di Kabupaten Lampung Utara bagian timur.

Apa yang dikatakan rakyat sebagai peninggalan sejarah berupa bukit yang terletak di rawa-rawa “bawang terbesu” di ujung kampong Unjung Gunung Menggala, yang disebut bukit “kapal cina” dan “pulau daging” masih merupakan tanda Tanya sejauh mana kebenaannya. Dikatakan bahwa kedua bukit itu adalah bekas kapal cina yang hancur dan tempat mayat yang bergelimpangan akibat perang dengan prajurit-prajurit Tulangbawang.

Begitu pula jika akan dihubungkan dengan kuburan keramat “Minak Sengaji”, cikal bakal kebuwayan Buway Bolan yang terletak di belakang kantor camat sekarang di Menggala, belum dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu keturunan dari Ratu Tulangbawang. Oleh karena itu bila dilihat dari silsilah keturunannya sampai sekarang, yang ada baru 24 keturunan saja. Hal ini berarti bahwa kalau dikalikan dengan 20, maka Minak Sangaji yang telah beragama Islam itu diperkirakan hidup di selitar abad 16, mungkin sezaman dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menduduki Sunda Kelapa tahun 1526.

Jika kita pergunakan pendapat Yamin, maka nama Tolang, Po’hwang akan berarti “orang Lampung” atau “utusan dari Lampung” yang dating dari negeri Cina sampai abad ke 7. Yamin mengatakan sebagai berikut:

“Perbandingan bahasa-bahasa Austronesia dapat memisahkan urutan kata untuk menamai kesaktian itu dengan nama asli, yaitu : tu (to, tuh), yang hidup misalnya dengan kata-kata ra-tu, Tuhan, wa-tu, tu-buh, tu-mbuhan, dan lain-lainnya.

Berhubung dengan urut kata asli – tu (tuh, to) yang menunjukkan kesaktian menurut perbandingan bahasa-bahasa yang masuk rumpun Austronesia, maka baiklah pula diperhatikan bahwa urat itu terdapat dalam kata-kata seperti to (orang dalam bahasa Toraja), tu (Makasar dan Bugis)”.

Dengan demikian To-lang, P’ohwang berarti To-orang, sedangkan lang P’hwang = Lampung, dan sejak itu orang menyebut daerah ini Lampung. Meningkatnya kekuasaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 disebut dalam inskripsi batu tumpul Kedudukan Bukit dari kaki bukit Seguntang di sebelah barat daya Kota Palembang, yang mengatakan bahwa pada tahun 683 Sriwijaya telah berkuasa di laut dan di darat, dan pada tahun 686 negara itu telah mengirimkan ekspedisinya untuk menaklukan daerha-daerah lain di Sumatera dan Jawa. Olah karena itu dapatlah diperkirakan bahwa sejak masa itu Kerajaan Tulangbawang telah dikuasai oleh Sriwijaya, atau daerah ini tidak berperan lagi sebagai kota pelabuhan sungai di pantai timur Lampung. Riwayat lama yang disampaikan secara turun temurun di kalangan rakyat mengatakan bahwa cikal bakal sebagian besar orang Lampung yang ada sekarang ini berasal dari Sekala Be’rak , yaitu suatu daerah dataran tinggi gunung Pesagi (2262 m)di kecamatan Kenali (Belalau) sekarang.

Dengan demikian diperkirakan bahwa nenek moyang orang Lampung itu hidup di Bukit Barisan pada abad ke-13 atau setidak-tidaknya sezaman dengan kerajaan Paguruyung Minangkabau yang didirikan Adityawarman pada tahun 1339. Di dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu kitab adat istiadat orang Lampung yang hingg sekarang masih dapat ditemukan dan dibaca, baik dalam aksara asli maupun yang sudah ditulis dalam aksara latin, walaupun isinya sudah banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk dari Banten, dikatakan sebagai berikut:

“Siji turunan Batin tilu suku tuha lagi lewek djak Pagaruyung Menangkabau pina turun satu putri kajangan, dikimpoikan jama Kun Tunggal, ja ngadu Ruh Tunggal ja ngakon tunggal ja ngadakan umpu sai tungau umpu sai tungau ngadakan umpu serunting umpu sai runting pendah disekala berak jak budiri ratu pumanggilan, Ratu pumanggilan (umpu sai Runting nganak lima muari:

1. Sai tuha Indor Gadjah turun abung siwa miga

2. Sai Belungguh turunan peminggir

3. Sai Pa’lang nurunkan pubijan 2 suku

4. Si Padan ilang

5. Si sangkan wat di suka ham

Dengan demikian, menurut Kuntara Raja Niti, orang Lampung (suku Pubijan, Abung Peminggir, dan lain-lain) berasal dari Pagaruyung, keturunan putrid Kayangan dan Kua Tunggal. Kemudian setelah kerabat mereka berdiam di Sekala Be’rak, maka di masa cucunya, Umpu Serunting, mereka mendirikan Keratuan Pemanggilan. Umpu Serunting ini menurunkan lima orang anak laki-laki mereka adalah Indra Gadjah yang menurunkan orang Abung, Belunguh yang menurunkan orang-orang Peminggir, Pa’lang yang menurunkan orang-orang Pubiyan, Pandan yang diakatakan menghilang dan Sungkan yang dikatakan Suku Ham.

Selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam Kuntara Raja Niti, karena orang-orang Bajau(perompak laut) dating menyerang, maka keratuan Pemanggilan itu pecah sedangkan warga masyarakat beralih tempat meninggalkan Sekala Be’rak, ke daerah dataran rendah Lampung sekarang. Keturunan Indra Gadjah kemudian menetap di Ulok (Kecamatan Tanjungraja Lampung Utara), di mana di bawah pimpinan Minak Rio Begeduh mereka mendirikan Keratuan Di Puncak.

Diperkirakan bahwa di masa Minak Rio Begeduh ini armada Majapahit singgah di pantai timur, yaitu di daerah kekuasaan Keratuan Pugung yang berada di kecamatan Labuhan Maringgai sekarang tetapi tidak sampai masuk ke daerah pedalaman.

Di masa kekuasan putra Minak Rio Begeduh yang bernama Minak Paduka Begeduh, daerah Abung diserang lagi oleh perompak dari laut yang mengakibatkan tewasnya Minak Paduka Begeduh. Hal ini menyebabkan keempat anak Minak Paduka Begeduh mengadakan pertahanan. Mereka adalah Unyai (Minak Trio Disou), yang membuat pertahanan di sepanjang Way Abung dan Way Rarem, Unyi (Minak Ratu Di Bumi), membuat pertahanan di sepanjang Way Seputih, Uban (wanita) dengan suaminya yang membuat pertahanan di sepanjang Way Terusan. Menurut cerita turun temurun yang kita dengar, Subing berhasil menebus kehormatan ayah mereka Minak Paduka Begeduh yang wafat itu dengan membunuh kepala perompak yang disebut Raja Dilaut.

Adat Istiadat

Quote:

Masyarakat adat Lampung Saibatin

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung, masing masing terdiri dari:

-Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)

-Bandar Enom Semaka (Tanggamus)

-Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)

-Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)

-Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)

-Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)

-Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)

-Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)

-Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung, masing masing terdiri dari:

-Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)

-Bandar Enom Semaka (Tanggamus)

-Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)

-Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)

-Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)

-Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)

-Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)

-Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)

-Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Quote:

Masyarakat adat Lampung Pepadun

Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari:

- Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

- Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

- Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.

- WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.

- Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang)Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari:

- Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

- Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

- Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.

- WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.

- Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang)Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

Falsafah Hidup Ulun Lampung

Quote:

Falsafah Hidup Ulun Lampung termasuk dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu:

-Piil-Pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri)

-Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya)

-Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu)

-Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis)

-Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya)

Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan ‘lima kembang penghias sigor’ pada lambang Provinsi Lampung.

Sifat-sifat orang Lampung tersebut juga diungkapkan dalam adi-adi (pantun):

-Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri

-Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi

-Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi

-Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi.

-Piil-Pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri)

-Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya)

-Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu)

-Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis)

-Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya)

Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan ‘lima kembang penghias sigor’ pada lambang Provinsi Lampung.

Sifat-sifat orang Lampung tersebut juga diungkapkan dalam adi-adi (pantun):

-Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri

-Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi

-Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi

-Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi.

Bahasa Lampung

Quote:

Bahasa Lampung, adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan oleh Ulun Lampung di Provinsi Lampung, selatan palembang dan pantai barat Banten.

Bahasa ini termasuk cabang Sundik, dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia barat dan dengan ini masih dekat berkerabat dengan bahasa Melayu,dan sebagainya.

Berdasarkan peta bahasa, Bahasa Lampung memiliki dua subdilek. Pertama, dialek A (api) yang dipakai oleh ulun Sekala Brak, Melinting Maringgai, Darah Putih Rajabasa, Balau Telukbetung, Semaka Kota Agung, Pesisir Krui, Ranau, Komering dan Daya (yang beradat Lampung Saibatin), serta Way Kanan, Sungkai, dan Pubian (yang beradat Lampung Pepadun). Kedua, subdialek O (nyo) yang dipakai oleh ulun Abung dan Tulangbawang (yang beradat Lampung Pepadun).

Dr Van Royen mengklasifikasikan Bahasa Lampung dalam Dua Sub Dialek, yaitu Dialek Belalau atau Dialek Api dan Dialek Abung atau Nyow.

Bahasa ini termasuk cabang Sundik, dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia barat dan dengan ini masih dekat berkerabat dengan bahasa Melayu,dan sebagainya.

Berdasarkan peta bahasa, Bahasa Lampung memiliki dua subdilek. Pertama, dialek A (api) yang dipakai oleh ulun Sekala Brak, Melinting Maringgai, Darah Putih Rajabasa, Balau Telukbetung, Semaka Kota Agung, Pesisir Krui, Ranau, Komering dan Daya (yang beradat Lampung Saibatin), serta Way Kanan, Sungkai, dan Pubian (yang beradat Lampung Pepadun). Kedua, subdialek O (nyo) yang dipakai oleh ulun Abung dan Tulangbawang (yang beradat Lampung Pepadun).

Dr Van Royen mengklasifikasikan Bahasa Lampung dalam Dua Sub Dialek, yaitu Dialek Belalau atau Dialek Api dan Dialek Abung atau Nyow.

Aksara Lampung Lampung

Spoiler for Aksara Lampung:

Quote:

Aksara lampung yang disebut dengan Had Lampung adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam Huruf Arab dengan menggunakan tanda tanda fathah di baris atas dan tanda tanda kasrah di baris bawah tapi tidak menggunakan tanda dammah di baris depan melainkan menggunakan tanda di belakang, masing-masing tanda mempunyai nama tersendiri.

Artinya Had Lampung dipengaruhi dua unsur yaitu Aksara Pallawa dan Huruf Arab. Had Lampung memiliki bentuk kekerabatan dengan aksara Rencong, Aksara Rejang Bengkulu dan Aksara Bugis. Had Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka dan tanda baca. Had Lampung disebut dengan istilah KaGaNga ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.

Aksara lampung telah mengalami perkembangan atau perubahan. Sebelumnya Had Lampung kuno jauh lebih kompleks. Sehingga dilakukan penyempurnaan sampai yang dikenal sekarang. Huruf atau Had Lampung yang diajarkan di sekolah sekarang adalah hasil dari penyempurnaan tersebut dan Lampung salah satu Adat yang memiliki Aksara di Indonesia.

Artinya Had Lampung dipengaruhi dua unsur yaitu Aksara Pallawa dan Huruf Arab. Had Lampung memiliki bentuk kekerabatan dengan aksara Rencong, Aksara Rejang Bengkulu dan Aksara Bugis. Had Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka dan tanda baca. Had Lampung disebut dengan istilah KaGaNga ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.

Aksara lampung telah mengalami perkembangan atau perubahan. Sebelumnya Had Lampung kuno jauh lebih kompleks. Sehingga dilakukan penyempurnaan sampai yang dikenal sekarang. Huruf atau Had Lampung yang diajarkan di sekolah sekarang adalah hasil dari penyempurnaan tersebut dan Lampung salah satu Adat yang memiliki Aksara di Indonesia.

Spoiler for Aksara Di Indonesia:

Quote:

Dari urutannya, Aksara Nusantara terbagi dalam beberapa bagian :

Zaman Klasik :

* Aksara Palawa

* Aksara Siddamatrka

* Aksara Kawi ( Aksara Jawi Kuna )

Zaman Pertengahan :

* Aksara Buda

* Aksara Sunda Kuna

* Proto – Sumatera

Zaman Kolonial :

* Aksara Batak ( Surat Batak )

* Aksara Rencong ( Aksara Kerinci )

* Aksara Lampung ( Had Lampung )

* Aksara Jawa ( Aksara Jawa Baru / Hanacaraka )

* Aksara Bali

* Aksara Lontara ( Aksara Bugis – Makassar )

* Aksara Baybayin

* Aksara Buhid

* Aksara Hanuno’o

* Aksara Tagbanwa

Zaman Modern :

* Aksara Sunda Baku

Dalam perjalanannya, Aksara Nusantara mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan budaya, zaman dan juga masyarakat penggunanya. Beberapa contoh variasi perubahan Aksara Nusantara sebagai berikut :

– Variasi Aksara Kawi ( Aksara Jawa Kuna ) :

* Aksara Kayuwangi : Aksara ini merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk bundar miring. Disebut Aksara Kayuwangi, karena aksara ini banyak ditemukan di prasasti-prasasti dari sebelum hingga sesudah masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, Raja Mataram ( 855 – 885 ), oleh para ahli epigrafi Indonesia, aksara Kayuwangi dinilai sebagai jenis Aksara Kawi yang paling indah.

* Aksara Kuadrat : merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujursangkar. Variasi ini banyak dijumpai jaman Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari.

* Aksara Majapahit : merupakan aksara Kawi yang tiap hurupnya ditulis dengan banyak hiasan yang kadang membuat para ahli kesulitan membacanya. Seperti namanya. Aksara ini banyak dijumpau pada jaman Kerajaan Majapahit.

– Variasi Aksara Batak :

* Aksara Batak : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Toba

* Aksara Karo : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Karo

* Aksara Dairi : Akasara Batak untuk menuliskan Bahasa Dairi

* Aksara Simalungun : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Simalungun

* Aksara Mandailing : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Mandailing.

– Variasi Aksara Jawa :

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Baru

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Kuna

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Banten

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Cirebon

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Sunda / Aksara Sunda Cacarakan

– Variasi Aksara Bali :

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Baru

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Kuna

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Sasak

– Variasi Bahasa Lontara : terdiri dari Aksara Bugis yang digunakan unatuk menuliskan Bahasa Bugis dan Aksara Makassar yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Makassar.

Zaman Klasik :

* Aksara Palawa

* Aksara Siddamatrka

* Aksara Kawi ( Aksara Jawi Kuna )

Zaman Pertengahan :

* Aksara Buda

* Aksara Sunda Kuna

* Proto – Sumatera

Zaman Kolonial :

* Aksara Batak ( Surat Batak )

* Aksara Rencong ( Aksara Kerinci )

* Aksara Lampung ( Had Lampung )

* Aksara Jawa ( Aksara Jawa Baru / Hanacaraka )

* Aksara Bali

* Aksara Lontara ( Aksara Bugis – Makassar )

* Aksara Baybayin

* Aksara Buhid

* Aksara Hanuno’o

* Aksara Tagbanwa

Zaman Modern :

* Aksara Sunda Baku

Dalam perjalanannya, Aksara Nusantara mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan budaya, zaman dan juga masyarakat penggunanya. Beberapa contoh variasi perubahan Aksara Nusantara sebagai berikut :

– Variasi Aksara Kawi ( Aksara Jawa Kuna ) :

* Aksara Kayuwangi : Aksara ini merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk bundar miring. Disebut Aksara Kayuwangi, karena aksara ini banyak ditemukan di prasasti-prasasti dari sebelum hingga sesudah masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, Raja Mataram ( 855 – 885 ), oleh para ahli epigrafi Indonesia, aksara Kayuwangi dinilai sebagai jenis Aksara Kawi yang paling indah.

* Aksara Kuadrat : merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujursangkar. Variasi ini banyak dijumpai jaman Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari.

* Aksara Majapahit : merupakan aksara Kawi yang tiap hurupnya ditulis dengan banyak hiasan yang kadang membuat para ahli kesulitan membacanya. Seperti namanya. Aksara ini banyak dijumpau pada jaman Kerajaan Majapahit.

– Variasi Aksara Batak :

* Aksara Batak : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Toba

* Aksara Karo : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Karo

* Aksara Dairi : Akasara Batak untuk menuliskan Bahasa Dairi

* Aksara Simalungun : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Simalungun

* Aksara Mandailing : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Mandailing.

– Variasi Aksara Jawa :

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Baru

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Kuna

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Banten

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Cirebon

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Sunda / Aksara Sunda Cacarakan

– Variasi Aksara Bali :

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Baru

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Kuna

* Aksara untuk menuliskan Bahasa Sasak

– Variasi Bahasa Lontara : terdiri dari Aksara Bugis yang digunakan unatuk menuliskan Bahasa Bugis dan Aksara Makassar yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Makassar.

Diubah oleh fadjariqbal 18-10-2016 08:27

0

41K

Kutip

248

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan