- Beranda

- Komunitas

- News

- Sains & Teknologi

ADA APA DENGAN EL NINO?

TS

zonabmi

ADA APA DENGAN EL NINO?

Quote:

Halo Agan dan Aganwati

Quote:

Quote:

“Kali ini Ane Ingin Mengajak Agan n Aganwati yang katanya hidup di Negara Maritim belajar sedikit istilah yang ada di Ilmu Kelautan Gan”,

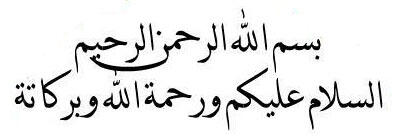

sesuai dengan Cita-cita dan keinginan Presiden Kita Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim

sesuai dengan Cita-cita dan keinginan Presiden Kita Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim

Quote:

Ada baiknya kita Belajar sedikit Ilmu Tentang laut gan

Spoiler for Jangan Sedih Gan:

Quote:

Ada beribu alasan untuk pesimis akan masa depan Indonesia, namun ada berjuta alasan untuk tetap bangga menjadi Indonesia, dan optimis akan masa depannya. I'm good news from Indonesia. Are you?

Quote:

sebelumnya siapin dulu

Quote:

Jangan lupa juga

Quote:

Hari ini kita kuliah Oceanography 3 SKS gan

Quote:

Akhir-akhir ini sedang gencar diperbincangkan isu mengenai datangnya fenomena El Nino atau disebut juga El Nino Southern Oscillation (ENSO), tetapi apakah benar hanya ENSO saja yang menjadi buah bibir menakutkan dari dampak yang diakibatkannya di wilayah Indonesia? Adakah fenomena lain dengan anomalinya yang turut serta mengiringi ENSO? Bagaimana interaksi satu dengan lainnya? Dampak apa yang akan ditimbulkan dari hasil interaksinya? Sudahkah interaksi fenomena-fenomena ini mencapai puncaknya? Itulah sekelumit pertanyaan penting yang perlu disampaikan agar isu ini mudah dipahami dan dapat segera diantisipasi dampak berantai yang ditimbulkannya sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan tepat, efektif dan efisien. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut, kita perlu memahami masing-masing fenomena yang saling berinteraksi satu sama lainnya.

Quote:

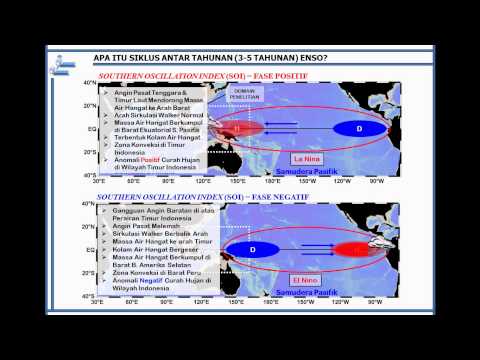

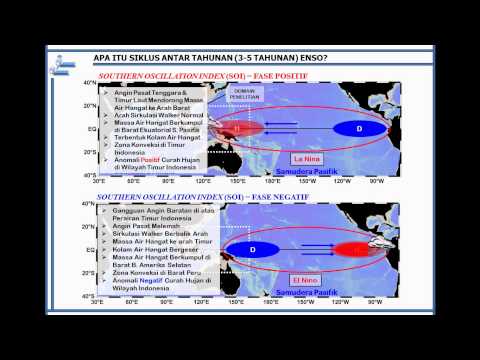

ENSO

Fenomena ini terjadi di sepanjang ekuatorial Samudera Pasifik dengan siklus antara 3 – 5 tahunan. Pada kondisi normal, Angin Pasat Tenggara dan Angin Pasat Timur Laut selalu berhembus sepanjang tahun bergerak di atas ekuatorial Samudera Pasifik dari arah timur ke arah barat sehingga massa air hangat di permukaan laut terdorong dan berkumpul di perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik. Tinggi muka laut di sekitar perairan ini menjadi lebih tinggi dibandingkan di perairan sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Massa air hangat ini terkumpul dan membentuk kolam air hangat sehingga wilayah sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik termasuk wilayah sebelah timur Indonesia mendapatkan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi dari hasil penguapan massa air di kolam air hangat. Massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi ini kemudian mengalami proses kondensasi di lapisan troposfer atmosfer sehingga di wilayah sebelah timur Indonesia dan sekitarnya cukup mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Wilayah ini disebut pula sebagai zona konvektif yang sangat aktif. Jika massa air hangat ini terkumpul lebih besar lagi akibat semakin kuatnya Angin Pasat Tenggara dan Timur Laut dengan diiringi curah hujan di atas normal maka akan terjadi fenomena yang disebut La Nina.

Fenomena ENSO terjadi ketika Angin Pasat Tenggara dan Timur Laut tiba-tiba melemah selaras dengan terjadinya anomali fenomena Southern Oscillation di belahan bumi selatan Samudera Pasifik yang ditandai dengan perubahan tekanan udara permukaan laut di sebelah barat dan tengah Samudera Pasifik selatan. Melemahnya Angin Pasat ini akan menyebabkanmassa air hangat yang selalu berada di perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik bergerak kembali ke arah timur di sepanjang ekuatorial menuju ke sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Bergeraknya massa air hangat ini akibat dari perbedaan tinggi muka laut di sebelah barat yang lebih tinggi daripada di sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Perpindahan massa air hangat ini mengakibatkan wilayah di sebelah timur Indonesia akan kehilangan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi dan zona konvektif sebagai sumber untuk terjadinya hujan dengan melalui proses kondensasi uap air di lapisan troposfer.

Fenomena ini terjadi di sepanjang ekuatorial Samudera Pasifik dengan siklus antara 3 – 5 tahunan. Pada kondisi normal, Angin Pasat Tenggara dan Angin Pasat Timur Laut selalu berhembus sepanjang tahun bergerak di atas ekuatorial Samudera Pasifik dari arah timur ke arah barat sehingga massa air hangat di permukaan laut terdorong dan berkumpul di perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik. Tinggi muka laut di sekitar perairan ini menjadi lebih tinggi dibandingkan di perairan sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Massa air hangat ini terkumpul dan membentuk kolam air hangat sehingga wilayah sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik termasuk wilayah sebelah timur Indonesia mendapatkan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi dari hasil penguapan massa air di kolam air hangat. Massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi ini kemudian mengalami proses kondensasi di lapisan troposfer atmosfer sehingga di wilayah sebelah timur Indonesia dan sekitarnya cukup mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Wilayah ini disebut pula sebagai zona konvektif yang sangat aktif. Jika massa air hangat ini terkumpul lebih besar lagi akibat semakin kuatnya Angin Pasat Tenggara dan Timur Laut dengan diiringi curah hujan di atas normal maka akan terjadi fenomena yang disebut La Nina.

Quote:

Fenomena ENSO terjadi ketika Angin Pasat Tenggara dan Timur Laut tiba-tiba melemah selaras dengan terjadinya anomali fenomena Southern Oscillation di belahan bumi selatan Samudera Pasifik yang ditandai dengan perubahan tekanan udara permukaan laut di sebelah barat dan tengah Samudera Pasifik selatan. Melemahnya Angin Pasat ini akan menyebabkanmassa air hangat yang selalu berada di perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Pasifik bergerak kembali ke arah timur di sepanjang ekuatorial menuju ke sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Bergeraknya massa air hangat ini akibat dari perbedaan tinggi muka laut di sebelah barat yang lebih tinggi daripada di sebelah timur ekuatorial Samudera Pasifik. Perpindahan massa air hangat ini mengakibatkan wilayah di sebelah timur Indonesia akan kehilangan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi dan zona konvektif sebagai sumber untuk terjadinya hujan dengan melalui proses kondensasi uap air di lapisan troposfer.

Quote:

IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

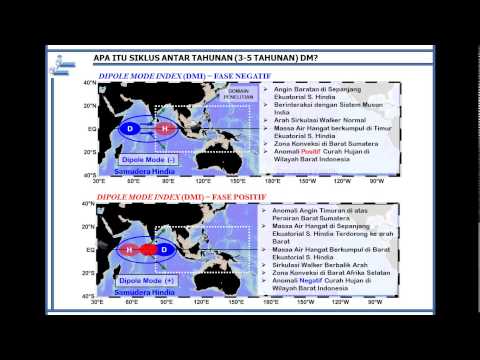

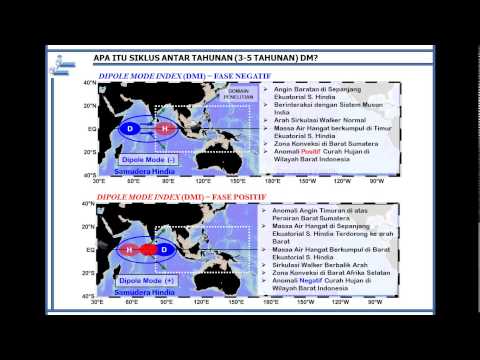

Fenomena ini sering pula disebut Dipole Mode Event (DME) yang terjadi di ekuatorial Samudera Hindia dengan siklus 3 – 5 tahunan. Proses terjadinya IOD hampir mirip dengan ENSO dimana massa air hangat yang biasanya berkumpul membentuk kolam air hangat di sebelah timur equatorial Samudera Hindia atau di perairan pantai barat Pulau Sumatera bergerak ke arah barat di sepanjang ekuatorial sampai ke perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Hindia di sekitar perairan pantai timur Benua Afrika. Pada saat kondisi normal wilayah sebelah barat Indonesia mendapatkan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi sehingga curah hujan di wilayah ini cukup besar. Kondisi sebaliknya pada saat terjadi anomali IOD, di wilayah sebelah barat Indonesia terjadi curah hujan dibawah normal.

Fenomena ini sering pula disebut Dipole Mode Event (DME) yang terjadi di ekuatorial Samudera Hindia dengan siklus 3 – 5 tahunan. Proses terjadinya IOD hampir mirip dengan ENSO dimana massa air hangat yang biasanya berkumpul membentuk kolam air hangat di sebelah timur equatorial Samudera Hindia atau di perairan pantai barat Pulau Sumatera bergerak ke arah barat di sepanjang ekuatorial sampai ke perairan sebelah barat ekuatorial Samudera Hindia di sekitar perairan pantai timur Benua Afrika. Pada saat kondisi normal wilayah sebelah barat Indonesia mendapatkan suplai massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi sehingga curah hujan di wilayah ini cukup besar. Kondisi sebaliknya pada saat terjadi anomali IOD, di wilayah sebelah barat Indonesia terjadi curah hujan dibawah normal.

Quote:

MUSON

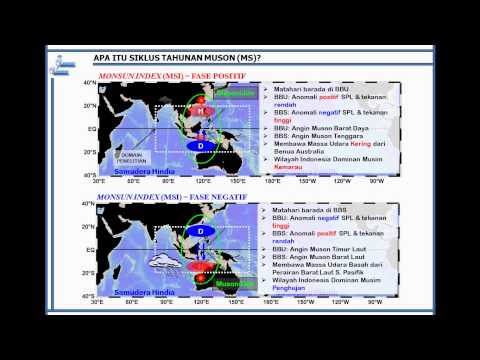

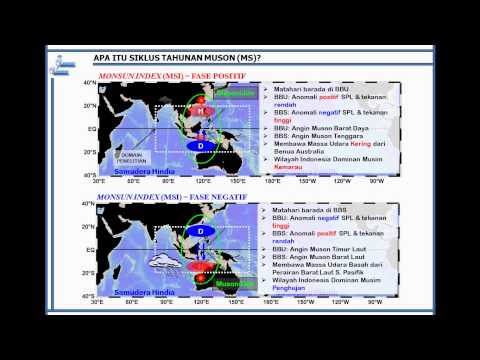

Muson sudah cukup dikenal dan lebih sering disebut musim dengan siklus tahunannya. Angin Muson ini terjadi akibat pergerakan semu matahari sejauh 23.5° ke arah lintang utara dan selatan. Ketika matahari berada di belahan bumi utara (BBU) dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni, terjadi perbedaan pemanasan di permukaan bumi sehingga menghasilkan perbedaan tekanan udara permukaan laut. Suhu udara di BBU menjadi lebih hangat daripada di belahan bumi selatan (BBS) yang mengakibatkan tekanan udara di BBU lebih rendah dibandingkan di BBS. Perbedaan tekanan udara ini mengakibatkan terjadinya pergerakan massa udara dari BBS ke arah BBU sehingga terbentuk Angin Muson Tenggara di BBS dan Angin Muson Barat Daya di BBU. Terbentuknya angin yang berbelok tersebut di sekitar ekuatorial karena adanya parameter Coriolis dimana di BBS, angin yang bergerak dari selatan ke arah utara dibelokan ke arah kiri dan di BBU ke arah kanan. Massa udara kering yang berasal dari Benua Australia yang berupa paparan dataran kering dengan sedikit kandungan uap air, terdorong masuk ke wilayah Indonesia dan tidak cukup untuk terkondensasi menjadi hujan. Masyarakat lebih sering pada saat kondisi ini menyebutnya dengan Musim Timur atau Musim Angin Timur atau musim kering/kemarau jika dilihat berada di BBS atau di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

Kondisi sebaliknya ketika matahari berada di BBS dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember, dimana angin yang terbentuk di BBU adalah Angin Muson Timur Laut dan di BBS adalah Angin Muson Barat Laut. Perbedaannya adalah pada kondisi ini adalah massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi yang berasal dari permukaan laut di sebelah Barat Laut Samudera Hindia terbawa masuk ke wilayah Indonesia dan terkondensasi sehingga menghasilkan curah hujan yang cukup besar. Angin Muson ini sering disebut oleh masyarakat di daerah Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT disebut dengan Musim Barat atau Musim Angin Barat atau musim basah/penghujan.

Muson sudah cukup dikenal dan lebih sering disebut musim dengan siklus tahunannya. Angin Muson ini terjadi akibat pergerakan semu matahari sejauh 23.5° ke arah lintang utara dan selatan. Ketika matahari berada di belahan bumi utara (BBU) dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni, terjadi perbedaan pemanasan di permukaan bumi sehingga menghasilkan perbedaan tekanan udara permukaan laut. Suhu udara di BBU menjadi lebih hangat daripada di belahan bumi selatan (BBS) yang mengakibatkan tekanan udara di BBU lebih rendah dibandingkan di BBS. Perbedaan tekanan udara ini mengakibatkan terjadinya pergerakan massa udara dari BBS ke arah BBU sehingga terbentuk Angin Muson Tenggara di BBS dan Angin Muson Barat Daya di BBU. Terbentuknya angin yang berbelok tersebut di sekitar ekuatorial karena adanya parameter Coriolis dimana di BBS, angin yang bergerak dari selatan ke arah utara dibelokan ke arah kiri dan di BBU ke arah kanan. Massa udara kering yang berasal dari Benua Australia yang berupa paparan dataran kering dengan sedikit kandungan uap air, terdorong masuk ke wilayah Indonesia dan tidak cukup untuk terkondensasi menjadi hujan. Masyarakat lebih sering pada saat kondisi ini menyebutnya dengan Musim Timur atau Musim Angin Timur atau musim kering/kemarau jika dilihat berada di BBS atau di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

Kondisi sebaliknya ketika matahari berada di BBS dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember, dimana angin yang terbentuk di BBU adalah Angin Muson Timur Laut dan di BBS adalah Angin Muson Barat Laut. Perbedaannya adalah pada kondisi ini adalah massa udara dengan kandungan uap air yang tinggi yang berasal dari permukaan laut di sebelah Barat Laut Samudera Hindia terbawa masuk ke wilayah Indonesia dan terkondensasi sehingga menghasilkan curah hujan yang cukup besar. Angin Muson ini sering disebut oleh masyarakat di daerah Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT disebut dengan Musim Barat atau Musim Angin Barat atau musim basah/penghujan.

Quote:

INTERAKSI ANTAR FENOMENA

Perairan Asia Tenggara dan sekitarnya memiliki variabilitas yang besar akibat dari fluktuasi parameter laut yang berasal dari perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia pada arah zonal dan pada arah meridional berasal dari Laut Cina Selatan, perairan utara dan selatan Jawa dan perairan barat Australia. Variabilitas ini juga berinteraksi dengan fluktuasi parameter iklim di atas daratan dan lautan yang akan menentukan kondisi atmosfer di wilayah Indonesia. Pergerakan simpul Sirkulasi Walker dan Hadley ke arah zonal maupun meridional mengikuti pula fluktuasi kandungan bahang/panas yang terkumpul di atas wilayah Indonesia akibat dari variabilitas laut yang besar, dimana perubahan kekuatan dari Sirkulasi Walker dan Hadley ini kembali lagi mempengaruhi dinamika di perairan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Beragam fenomena laut dan atmosfer yang telah ditemukan sebelumnya semakin memperlihatkan besarnya variabilitas laut dan atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Fenomena-fenomena tersebut memiliki beragam siklus, baik skala ruang maupun waktu. Pada skala ruang, suatu perairan di wilayah Indonesia dan sekitarnya dapat dipengaruhi beragam fenomena dengan siklus waktu yang bervariasi meliputi siklus semi harian (semidiurnal), siklus harian (diurnal), siklus dalam musiman (intraseasonal), siklus musiman (seasonal), siklus semi tahunan (semiannual), siklus tahunan (annual), siklus antar tahunan (interannual), siklus dekadal (decadal), siklus antar dekadal (interdecadal) dan siklus abad (centennial). Variasi pada skala ruang dari fenomena yang berbeda terdapat interaksi antar satu perairan dengan perairan lainnya, begitu pula antar skala waktu suatu fenomena yang berbeda akan berinteraksi satu sama lain pada suatu perairan tertentu di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya.

Bentuk geografis wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau dengan pola batimetri yang beragam sehingga dikenal sebagai negara kepulauan atau sering pula disebut benua maritim (maritime continent) akan menambah kompleksitas dari variabilitas laut dan atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Proses percampuran massa air dari Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan terjadi di perairan Indonesia pada kedalaman yang beragam dimana proses percampuran ini diperkuat oleh beragam regim pasang surut dan variasi curah hujan yang tinggi sebagai sumber massa air tawar sehingga perairan Indonesia dapat dikatakan sebagai pengatur massa air antar samudera. Oleh karena itu dalam menganalisis variabilitas perairan di Asia Tenggara dan sekitarnya perlu penelaahan jauh lebih komprehensif bagaimana interelasi antar suatu fenomena dengan fenomena laut-atmosfer lainnya dan bagaimana interaksinya pada suatu perairan di Indonesia serta proses-proses fisis apa yang mengiringi sebagai respon perubahan yang dialaminya.

Fenomena yang dominan mempengaruhi variabilitas laut-atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya terutama di wilayah Indonesia adalah Muson, IOD dan ENSO dengan siklus waktu dari musiman sampai antar tahunan. Sementara itu, fenomena dengan siklus dibawah musiman seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) lebih berperan mempengaruhi variasi cuaca dalam skala lokal dan siklus diatas antar tahunan seperti Pacific Decadal Oscillation (PDO) lebih berperan sebagai indikator fase hangat dan dingin dari perubahan iklim global yang berkaitan dengan pemanasan global (global warming) dalam skala dunia. Fenomena Muson, DM dan ENSO baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi aktifitas manusia di wilayah Indonesia.Kapabilitas untuk memprediksi Muson, DM dan ENSO sangat bermanfaat untuk perencanaan aktifitas manusia dan membantu dalam upaya mitigasi bencana meliputi badai, gelombang besar, banjir, tanah longsor dan kekeringan yang ditimbulkannya. Kemampuan untuk memprediksi harus dimulai dengan cara memahami fenomena yang bersangkutan, bagaimana interaksinya antar satu fenomena dengan fenomena lainnya, interelasinya dengan kondisi perairan di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, proses-proses fisis yang menyertainya dan potensi dampak yang ditimbulkannya.

Interaksi fenomena Muson, DM dan ENSO di wilayahIndonesia dan sekitarnya sangat penting untuk dipahami secara lebih mendalam berkaitan dengan dampak lokal, regional dan global yang ditimbulkannya. Minimnya pemahaman ini secara khusus di perairan Asia Tenggara dan sekitarnya telah mereduksi kemungkinan bahwa pemicu terjadinya DM dan ENSO berada di perairan Indonesia dan sekitarnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan lebih banyak mengkaji Muson, DM dan ENSO secara individu dari fenomenanya itu sendiri, tidak secara komprehensif mengarah kepada kemungkinan adanya interaksi satu sama lain. Fokus penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak mengkaji penyebab datangnya DM dan ENSO serta bagaimana memprediksi terjadinya DM dan ENSO secara independen. Pengaruh faktor lokal dan regional kondisi laut-atmosfer di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya belum tersentuh seutuhnya sebagai bagian penting bahwa terdapat dugaan kemungkinan pemicu terjadinya DM dan ENSO dengan pertimbangan bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya merupakan simpul interaksi Muson, DM dan ENSO yang secara geografis berada di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik dengan fenomenanya DM dan ENSO serta di antara dua benua, Asia dan Australia dengan sistem Musonnya.

Perubahan variabilitas parameter laut-atmosfer di perairan Indonesia dan sekitarnya terhadap siklus dari Muson, DM dan ENSO, zona daerah yang terpengaruh oleh Muson, DM dan ENSO, proses dinamika interaksi antara Muson, DM dan ENSO,kemungkinan pemicu awal datangnya DM dan ENSO, indentifikasi dan penetapan Indeks Iklim Indonesia dengan terpadudan aplikasi indeks-indeks tersebut dibidang iklim, perikanan dan industri kelautan untuk memprediksi variabilitas laut-atmosfer di Indonesia dan sekitarnya adalah merupakan rangkaian permasalahan yang harus dipecahkan melalui kajian dan penelitian yang intensif.

Perairan Asia Tenggara dan sekitarnya memiliki variabilitas yang besar akibat dari fluktuasi parameter laut yang berasal dari perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia pada arah zonal dan pada arah meridional berasal dari Laut Cina Selatan, perairan utara dan selatan Jawa dan perairan barat Australia. Variabilitas ini juga berinteraksi dengan fluktuasi parameter iklim di atas daratan dan lautan yang akan menentukan kondisi atmosfer di wilayah Indonesia. Pergerakan simpul Sirkulasi Walker dan Hadley ke arah zonal maupun meridional mengikuti pula fluktuasi kandungan bahang/panas yang terkumpul di atas wilayah Indonesia akibat dari variabilitas laut yang besar, dimana perubahan kekuatan dari Sirkulasi Walker dan Hadley ini kembali lagi mempengaruhi dinamika di perairan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Beragam fenomena laut dan atmosfer yang telah ditemukan sebelumnya semakin memperlihatkan besarnya variabilitas laut dan atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Fenomena-fenomena tersebut memiliki beragam siklus, baik skala ruang maupun waktu. Pada skala ruang, suatu perairan di wilayah Indonesia dan sekitarnya dapat dipengaruhi beragam fenomena dengan siklus waktu yang bervariasi meliputi siklus semi harian (semidiurnal), siklus harian (diurnal), siklus dalam musiman (intraseasonal), siklus musiman (seasonal), siklus semi tahunan (semiannual), siklus tahunan (annual), siklus antar tahunan (interannual), siklus dekadal (decadal), siklus antar dekadal (interdecadal) dan siklus abad (centennial). Variasi pada skala ruang dari fenomena yang berbeda terdapat interaksi antar satu perairan dengan perairan lainnya, begitu pula antar skala waktu suatu fenomena yang berbeda akan berinteraksi satu sama lain pada suatu perairan tertentu di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya.

Bentuk geografis wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau dengan pola batimetri yang beragam sehingga dikenal sebagai negara kepulauan atau sering pula disebut benua maritim (maritime continent) akan menambah kompleksitas dari variabilitas laut dan atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Proses percampuran massa air dari Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan terjadi di perairan Indonesia pada kedalaman yang beragam dimana proses percampuran ini diperkuat oleh beragam regim pasang surut dan variasi curah hujan yang tinggi sebagai sumber massa air tawar sehingga perairan Indonesia dapat dikatakan sebagai pengatur massa air antar samudera. Oleh karena itu dalam menganalisis variabilitas perairan di Asia Tenggara dan sekitarnya perlu penelaahan jauh lebih komprehensif bagaimana interelasi antar suatu fenomena dengan fenomena laut-atmosfer lainnya dan bagaimana interaksinya pada suatu perairan di Indonesia serta proses-proses fisis apa yang mengiringi sebagai respon perubahan yang dialaminya.

Fenomena yang dominan mempengaruhi variabilitas laut-atmosfer di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya terutama di wilayah Indonesia adalah Muson, IOD dan ENSO dengan siklus waktu dari musiman sampai antar tahunan. Sementara itu, fenomena dengan siklus dibawah musiman seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) lebih berperan mempengaruhi variasi cuaca dalam skala lokal dan siklus diatas antar tahunan seperti Pacific Decadal Oscillation (PDO) lebih berperan sebagai indikator fase hangat dan dingin dari perubahan iklim global yang berkaitan dengan pemanasan global (global warming) dalam skala dunia. Fenomena Muson, DM dan ENSO baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi aktifitas manusia di wilayah Indonesia.Kapabilitas untuk memprediksi Muson, DM dan ENSO sangat bermanfaat untuk perencanaan aktifitas manusia dan membantu dalam upaya mitigasi bencana meliputi badai, gelombang besar, banjir, tanah longsor dan kekeringan yang ditimbulkannya. Kemampuan untuk memprediksi harus dimulai dengan cara memahami fenomena yang bersangkutan, bagaimana interaksinya antar satu fenomena dengan fenomena lainnya, interelasinya dengan kondisi perairan di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, proses-proses fisis yang menyertainya dan potensi dampak yang ditimbulkannya.

Interaksi fenomena Muson, DM dan ENSO di wilayahIndonesia dan sekitarnya sangat penting untuk dipahami secara lebih mendalam berkaitan dengan dampak lokal, regional dan global yang ditimbulkannya. Minimnya pemahaman ini secara khusus di perairan Asia Tenggara dan sekitarnya telah mereduksi kemungkinan bahwa pemicu terjadinya DM dan ENSO berada di perairan Indonesia dan sekitarnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan lebih banyak mengkaji Muson, DM dan ENSO secara individu dari fenomenanya itu sendiri, tidak secara komprehensif mengarah kepada kemungkinan adanya interaksi satu sama lain. Fokus penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak mengkaji penyebab datangnya DM dan ENSO serta bagaimana memprediksi terjadinya DM dan ENSO secara independen. Pengaruh faktor lokal dan regional kondisi laut-atmosfer di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya belum tersentuh seutuhnya sebagai bagian penting bahwa terdapat dugaan kemungkinan pemicu terjadinya DM dan ENSO dengan pertimbangan bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya merupakan simpul interaksi Muson, DM dan ENSO yang secara geografis berada di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik dengan fenomenanya DM dan ENSO serta di antara dua benua, Asia dan Australia dengan sistem Musonnya.

Perubahan variabilitas parameter laut-atmosfer di perairan Indonesia dan sekitarnya terhadap siklus dari Muson, DM dan ENSO, zona daerah yang terpengaruh oleh Muson, DM dan ENSO, proses dinamika interaksi antara Muson, DM dan ENSO,kemungkinan pemicu awal datangnya DM dan ENSO, indentifikasi dan penetapan Indeks Iklim Indonesia dengan terpadudan aplikasi indeks-indeks tersebut dibidang iklim, perikanan dan industri kelautan untuk memprediksi variabilitas laut-atmosfer di Indonesia dan sekitarnya adalah merupakan rangkaian permasalahan yang harus dipecahkan melalui kajian dan penelitian yang intensif.

Quote:

INDIKATOR FENOMENA

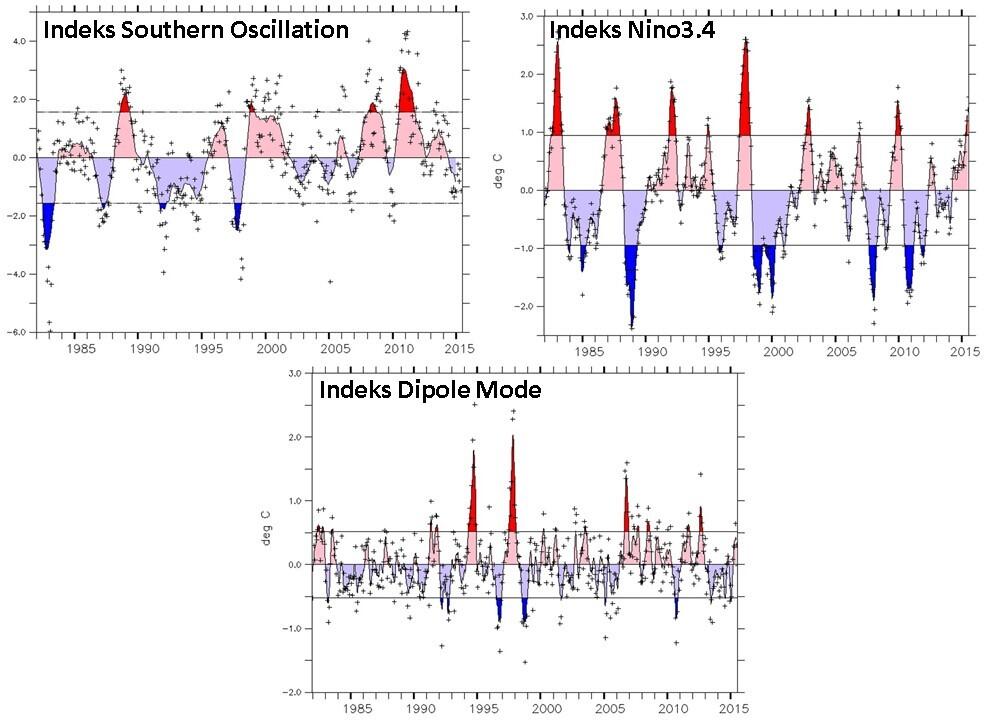

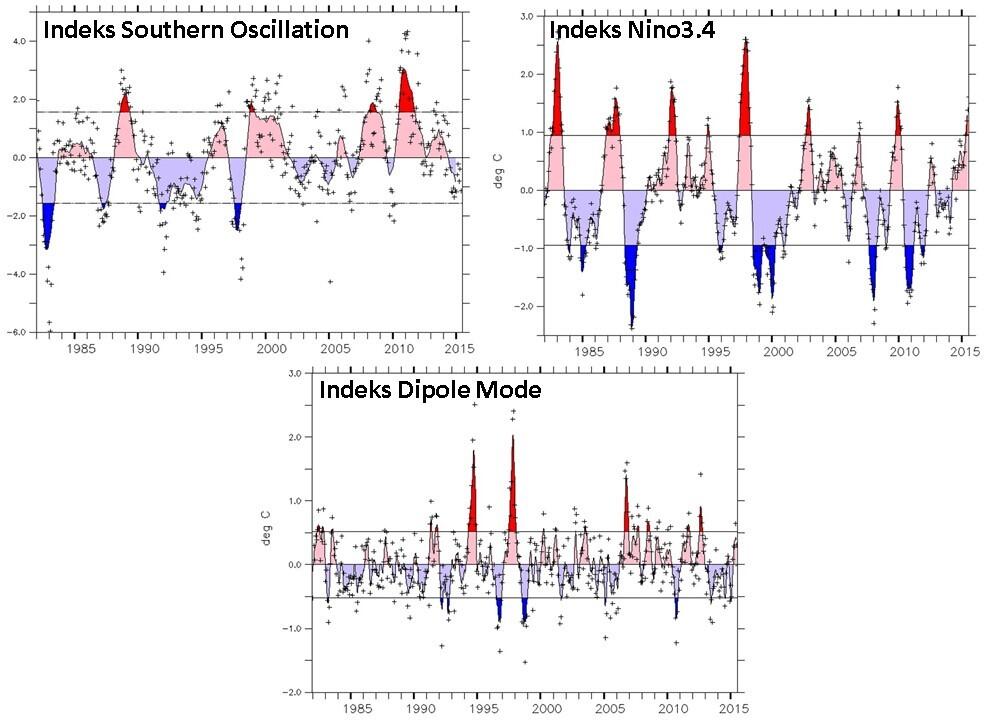

Indikator berupa indeks Muson, IOD dan ENSO merupakan salah satu indikator awal dalam memantau kuat-lemahnya aktifitas fenomena tersebut. Pengaruh muson paling mudah untuk dirasakan karena memiliki sklus yang paling pendek dan bisa diamati yaitu dengan adanya perubahan musim kering/kemarau atau musim basah/penghujan. ENSO dapat diamati aktifitasnya dengan menggunakan beberapa indeks antara lain Indeks Southern Oscillation (Southern Oscillation Index/SOI) dan Indeks Nino3.4. SOI dihitung berdasarkan selisih tekanan udara antara Tahiti dan Darwin sedangkan Nino3.4 dihitung berdasarkan anomali suhu permukaan laut di tengah ekuatorial Samudera Pasifik. Jika nilai SOI cenderung ke arah negatif atau Nino3.4 cenderung ke arah positif maka fenomena ENSO mulai aktif. Sementara itu, aktifitas di Samudera Hindia dengan IOD-nya dapat dipantau dengan menggunakan Indeks Dipole Mode (Dipole Mode Index/DMI) yaitu selisih anomali suhu permukaan laut antara perairan di sebelah barat ekuatorial Samudera Hindia dengan perairan di sebelah timur Samudera Hindia. Jika nilai DMI memiliki kecenderungan ke arah positif maka IOD mulai aktif.

Sumber: http://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/

Kondisi terkini pada saat ini memperlihatkan bahwa Muson sedang berada pada fase musim kering/kemarau yaitu pada bulan Juni-Agustus, ENSO pada fase telah aktif ditandai dengan kecenderungan SOI terus ke arah negatif dan Nino3.4 telah memasuki fase El Nino dengan peningkatannya yang cukup kuat. Dalam satu bulan terakhir DMI turut memperlihatkan kecenderungan peningkatannya. Oleh karena itu, dari data indikator awal terkini tersebut sudah terlihat bahwa terjadi peningkatan aktifitas IOD dan ENSO yang akan memberikan kecenderungan terjadinya perubahan pola normal Muson. Kencenderungan perubahan tersebut adalah bergesernya awal musim penghujan menjadi tertunda dan semakin panjangnya panjang musim kemarau saat ini. Pada saat ini, kekeringan di berbagai daerah di Indonesia terutama di BBS yaitu di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT telah dirasakan. Para peneliti nasional maupun internasional turut serta memantau aktifitas IOD maupun ENSO. Pendapat hampir senada mengatakan bahwa saat ini telah memasuki fase kekeringan di wilayah Indonesia akibat adanya IOD dan ENSO.

Apakah benar bahwa saat ini sudah memasuki puncak kekeringan akibat IOD dan ENSO? Sedangkan saat ini adalah memang Muson sedang mengalami akhir puncak Musim Kemarau dimana memang biasanya terjadi kekurangan air di sebelah selatan wilayah Indonesia yaitu di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT? Akankah musim kemarau saat ini akan berkepanjangan sampai dengan bergesernya awal Musim Penghujan pada bulan Desember, Januari dan Februari yang akan datang? Mungkinkah Musim Penghujan yang akan datang akan mengalami curah hujan seperti halnya curah hujan pada saat Musim Kemarau saat ini dengan intensitas curah hujan yang sangat minim? Jadi mungkinkah Musim Kemarau saat ini akan berkepanjangan mencapai 9 bulan lamanya?

Indikator berupa indeks Muson, IOD dan ENSO merupakan salah satu indikator awal dalam memantau kuat-lemahnya aktifitas fenomena tersebut. Pengaruh muson paling mudah untuk dirasakan karena memiliki sklus yang paling pendek dan bisa diamati yaitu dengan adanya perubahan musim kering/kemarau atau musim basah/penghujan. ENSO dapat diamati aktifitasnya dengan menggunakan beberapa indeks antara lain Indeks Southern Oscillation (Southern Oscillation Index/SOI) dan Indeks Nino3.4. SOI dihitung berdasarkan selisih tekanan udara antara Tahiti dan Darwin sedangkan Nino3.4 dihitung berdasarkan anomali suhu permukaan laut di tengah ekuatorial Samudera Pasifik. Jika nilai SOI cenderung ke arah negatif atau Nino3.4 cenderung ke arah positif maka fenomena ENSO mulai aktif. Sementara itu, aktifitas di Samudera Hindia dengan IOD-nya dapat dipantau dengan menggunakan Indeks Dipole Mode (Dipole Mode Index/DMI) yaitu selisih anomali suhu permukaan laut antara perairan di sebelah barat ekuatorial Samudera Hindia dengan perairan di sebelah timur Samudera Hindia. Jika nilai DMI memiliki kecenderungan ke arah positif maka IOD mulai aktif.

Sumber: http://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/

Kondisi terkini pada saat ini memperlihatkan bahwa Muson sedang berada pada fase musim kering/kemarau yaitu pada bulan Juni-Agustus, ENSO pada fase telah aktif ditandai dengan kecenderungan SOI terus ke arah negatif dan Nino3.4 telah memasuki fase El Nino dengan peningkatannya yang cukup kuat. Dalam satu bulan terakhir DMI turut memperlihatkan kecenderungan peningkatannya. Oleh karena itu, dari data indikator awal terkini tersebut sudah terlihat bahwa terjadi peningkatan aktifitas IOD dan ENSO yang akan memberikan kecenderungan terjadinya perubahan pola normal Muson. Kencenderungan perubahan tersebut adalah bergesernya awal musim penghujan menjadi tertunda dan semakin panjangnya panjang musim kemarau saat ini. Pada saat ini, kekeringan di berbagai daerah di Indonesia terutama di BBS yaitu di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT telah dirasakan. Para peneliti nasional maupun internasional turut serta memantau aktifitas IOD maupun ENSO. Pendapat hampir senada mengatakan bahwa saat ini telah memasuki fase kekeringan di wilayah Indonesia akibat adanya IOD dan ENSO.

Apakah benar bahwa saat ini sudah memasuki puncak kekeringan akibat IOD dan ENSO? Sedangkan saat ini adalah memang Muson sedang mengalami akhir puncak Musim Kemarau dimana memang biasanya terjadi kekurangan air di sebelah selatan wilayah Indonesia yaitu di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT? Akankah musim kemarau saat ini akan berkepanjangan sampai dengan bergesernya awal Musim Penghujan pada bulan Desember, Januari dan Februari yang akan datang? Mungkinkah Musim Penghujan yang akan datang akan mengalami curah hujan seperti halnya curah hujan pada saat Musim Kemarau saat ini dengan intensitas curah hujan yang sangat minim? Jadi mungkinkah Musim Kemarau saat ini akan berkepanjangan mencapai 9 bulan lamanya?

Quote:

Lanjut Dibawah Gan

Lanjut Dibawah Gan

Diubah oleh zonabmi 19-08-2015 15:34

0

8.3K

Kutip

32

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan