- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

Kambing dan Hujan Kisah Romeo dan Juliet di Kampung Santri

TS

iogia

Kambing dan Hujan Kisah Romeo dan Juliet di Kampung Santri

Spoiler for Disclaimer:

Sebelum ane posting ini di The Lounge, ane udah berusaha post di kamar "Buku". Tapi ane beberapa kali dapat pesan "this Forum doesnt allow posting". Jadi sembari ane dapat ijin di sana, ane udah gak sabar sharing di mari. Maaf sebelumnya ya para suhu dan agan sekalian

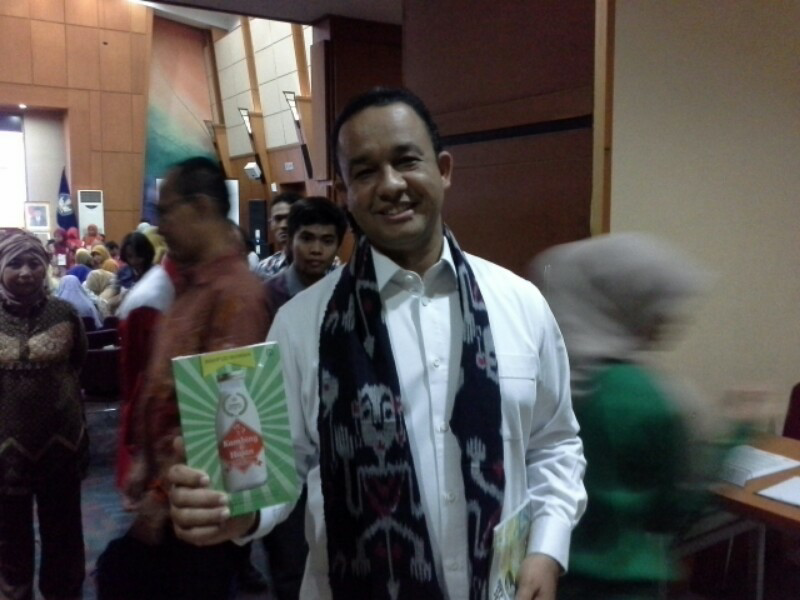

Agan Anies Baswedan tertangkap kamera sedang menenteng novel ini

Nyonyah dan Juragan sekalian,

ini tentang novel pemenang Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. 6 bulan setelah diumumkan sebagai pemenang, naskah yang berjudul Kambing dan Hujan ini diterbitkan oleh Bentang.

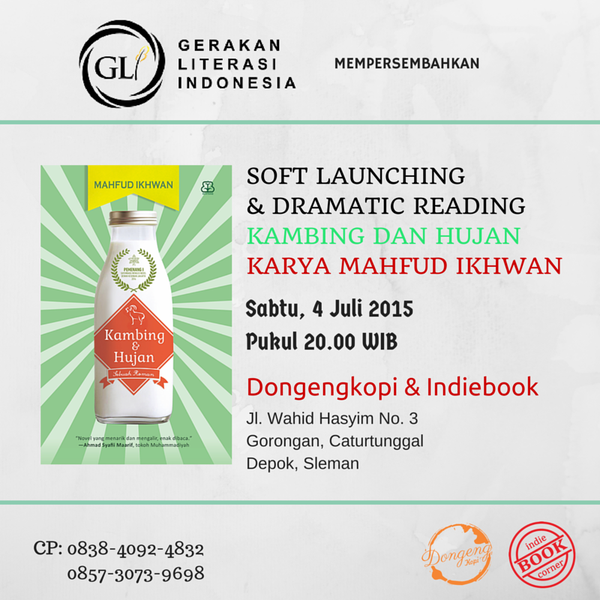

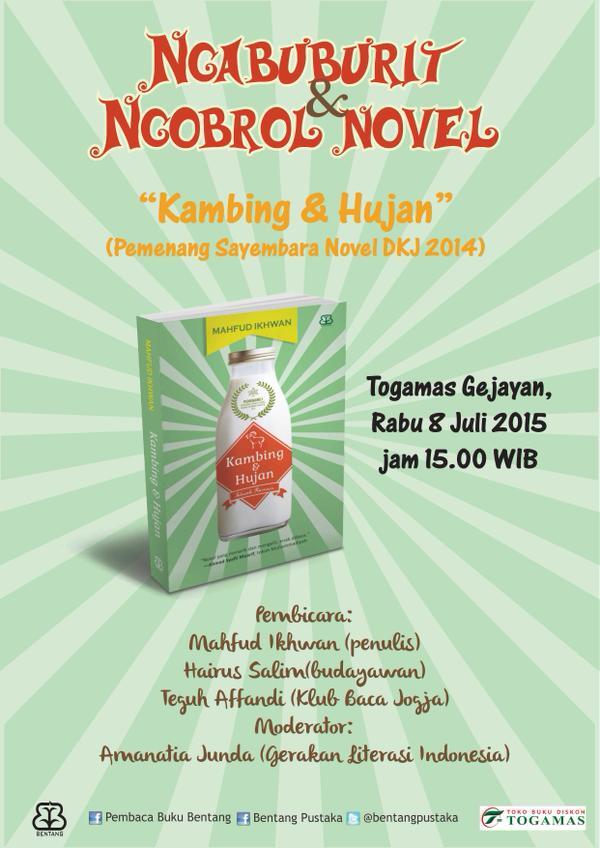

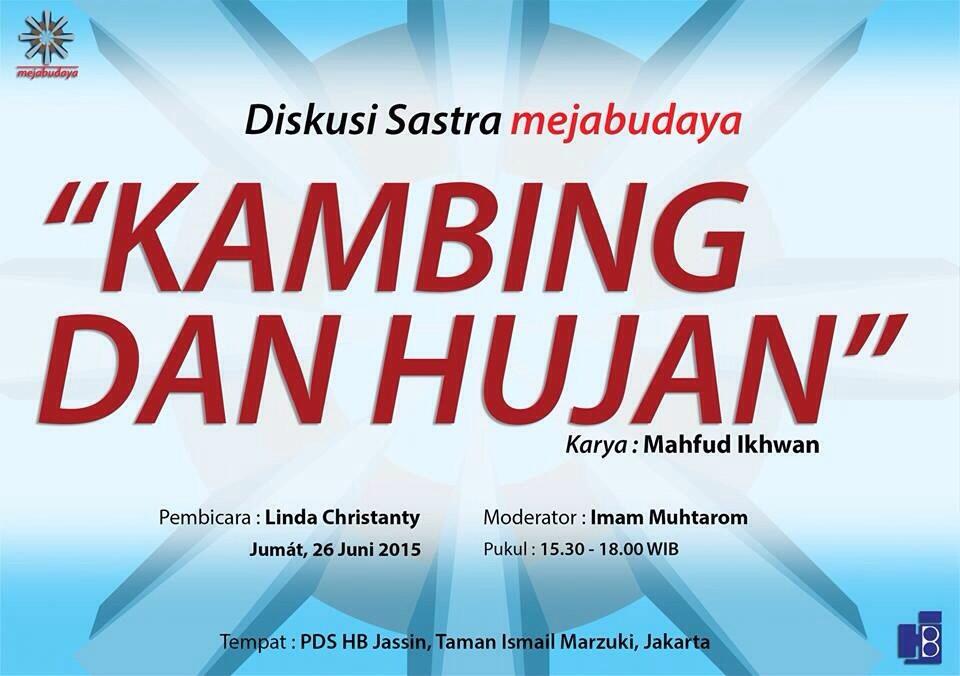

Tidak butuh waktu lama untuk publik merespon buku ini. Berbagai komunitas di Jakarta dan Yogyakarta segera merespon kelahiran buku ini dalam berbagai kegiatan mulai dari bedah buku, diskusi, membaca bersama, sampai membaca dramatis (dramatic reading).

ini tentang novel pemenang Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. 6 bulan setelah diumumkan sebagai pemenang, naskah yang berjudul Kambing dan Hujan ini diterbitkan oleh Bentang.

Tidak butuh waktu lama untuk publik merespon buku ini. Berbagai komunitas di Jakarta dan Yogyakarta segera merespon kelahiran buku ini dalam berbagai kegiatan mulai dari bedah buku, diskusi, membaca bersama, sampai membaca dramatis (dramatic reading).

Spoiler for Sampul depan:

Spoiler for Bentangan sampul depan dan belakang:

Spoiler for Penulis:

Mahfud Ikhwan lahir di Lamongan, 7 Mei 1980. Lulus dari Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada, tahun 2003 dengan skripsi tentang cerpen-cerpen Kuntowijoyo. Menulis sejak kuliah, pernah menerbitkan cerpennya di Annida, Jawa Pos, Minggu Pagi, dan di beberapa buku antologi cerpen independen. Bekerja di penerbitan buku sekolah antara 2005–2009 dan menghasilkan serial Sejarah Kebudayaan Islam untuk siswa MI berjudul Bertualang Bersama Tarikh (4 jilid, 2006) dan menulis cergam Seri Peperangan pada Zaman Nabi (3 jilid, 2008). Novelnya yang sudah terbit adalah Ulid Tak Ingin ke Malaysia (2009) dan Lari Gung! Lari! (2011). Novelnya yang ketiga, Kambing dan Hujan, memenangkan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Selain menulis dan menjadi editor, sehari-harinya menulis ulasan sepakbola di belakanggawang. blogspot.com dan ulasan film India di dushmanduniyaka.wordpress.com, serta menjadi fasilitator dalam Gerakan Literasi Yogyakarta (GLI).

Spoiler for Penampakan penulis:

Mahfud Ikhwan berpidato sebagai Pemenang Sayembara Novel DKJ 2014| Jakarta, Desember 2014

Spoiler for Parade FR tentang novel ini:

Spoiler for FR di Jawa Pos, 5 Juli 2015:

Roman dalam Gesekan Sosial Kultural

Kambing dan Hujan secara umum memberikan gambaran yang sangat menarik tentang suatu desa di Jawa

lengkap dengan kondisi sosial, politik, agama, dan persinggungannya dengan

keadaan mutakhir.

DI kepala saya terbayang satu adegan: Miftah dan Fauzia duduk berhadapan di depan meja, kemudian Fauzia melontarkan satu pertanyaan, ’’ Terus, bagaimana nasib kita, Mif?’’.

Kala membaca halaman awal Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan, barangkali pembaca sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sebuah kisan roman –sebagaimana tertulis di sampul buku ini.

Ciri- cirinya sudah diberikan, yaitu dua anak manusia berlawanan jenis tampak mengalami kesulitan memperjuangkan cinta mereka. Dengan segera, tampak bahwa kedua tokoh kita ini berasal dari keluarga yang sangat bertolak belakang. Bahkan, memiliki Tuhan dan nabi yang sama saja tidak cukup mengikis perbedaan itu.

Berawal dari titik tolak inilah, kemudian pembaca diajak masuk pada situasi yang lebih kompleks: persoalan desa, agama, dan sosial kultural masyarakat yang menjadi latar dalam novel pemenang pertama Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 ini.

Satunya Nahdliyin dan satu lagi Muhammadiyah. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Sejenak, kita diajak bernapak tilas ke belakang, yakni ketika muncul gerakan pembaharu di Centong, desa yang menjadi latar tempat tinggal tokohtokoh kita.

Dikisahkan Iskandar, bapak Miftah, dan teman-temannya yang dibimbing oleh Cak Ali berupaya melakukan pemurnian Islam dari cara-cara yang mereka anggap kuno. Tentu saja upaya itu mendapat tentangan dari para orang tua yang merasa diobrak-abrik tradisinya oleh ’’anak-anak yang tak jelas dari mana ilmunya.’’

Sampai suatu ketika, terjadi insiden kala salat Jumat. Para remaja yang bersemangat menolak memakai kopiah yang dianggap hanya ciri orang Melayu. Mereka juga tidak melaksanakan salat sunah di antara dua khotbah karena menilai tidak ada tuntunannya.

Pembangkangan itu berakibat runyam, tentu saja. Akibatnya, berdirilah dua masjid di desa itu. Satu disebut Masjid Selatan –yang memakai cara-cara lama– dan satu lagi Masjid Utara.

Clifford Geertz dalam Agama Jawa mengatakan antara kaum konservatif dan modern agak bermusuhan satu sama lain. Keduanya sedikit banyak membagi masyarakat Islam ke dalam dua golongan.

Disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah modern, sedangkan yang pertama (NU) tradisional. Geertz menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tradisional adalah, ’’ Ya, misalnya kita suka mengadakan slametan, kita menyukai cara-cara lama, memakai sandal kayu dan sarung. Kita berpegang teguh kepada adat orang tua dan nenek moyang (2014, 212)’’. 1

Slametan dalam dunia Jawa adalah upacara inti yang menonjol. Mereka percaya bahwa ’’slametan menjaga Anda dari makhluk-makhluk halus sehingga mereka tidak mengganggu Anda’’.

Orang Jawa mengenal banyak istilah untuk makhluk halus. Ada memedi, lelembut, dedemit, tuyul, dan danyang. Kepercayaan ini memberikan pemahaman yang luas dan penjelasan yang simbolik dalam dunia pikir orang Jawa.

Maka, lihatlah kala Iskandar dkk ingin menebang pohon mahoni milik Manan di dekat kuburan, mereka tidak berhasil. Pohon ini menolak roboh. Terpaksa Guru Mahmud dipanggil. Sang guru datang sambil menghardik, membalikkan kepongahan anak-anak muda itu. ’’Menjadi orang Islam modern itu bukan berarti mengabaikan semua hal yang tidak masuk akal, tahu kalian?’’ (Ikhwan, 2015, 117).

Di tengah pergolakan antara kaum kolot dan modern, tiba-tiba pecah tragedi 1965. Tentu saja Mahfud mau tidak mau harus membahas ini. Sebab, kalau tidak, kisahnya akan menjadi tidak masuk akal.

Dalam kekalutan, kota kecil Centong –seperti kota lainnya di Jawa Tengah dan Timur– mengalami pengalaman pahit yang memaksa mereka untuk waspada. Satuan hansip dibentuk. Fauzan, bapak Fauzia, dipanggil pulang dari pesantren sebelum tuntas belajar.

Semangat para orang tua untuk bersatu menghadapi kuminis seolah menghadapi tembok tebal dari kaum modern. Perbedaan pandang antara Iskandar dan Fauzan dewasa kini tidak bisa lagi selesai dengan saling kelahi, kemudian tertawa. Maka, mereka, dengan bermacam-macam persoalan yang muncul kemudian, seolah menjadi musuh.

Sayang, ketegangan di antara kedua tokoh ini menular pada jamaah masjid mereka. Antara Selatan dan Utara tercipta konflik yang tidak henti-hentinya atas dasar agama, menciptakan permusuhan sampai ke generasi yang lahir selanjutnya.

Kambing dan Hujan secara umum memberikan gambaran yang sangat menarik tentang suatu desa di Jawa lengkap dengan kondisi sosial, politik, agama, dan persinggungannya dengan keadaan mutakhir. Pada bagian awal, pengarang memakai sudut pandang si maha tahu, lantas berpindah ke sudut pandang aku tokoh utama.

Jika pada awalnya kita terpaku pada Miftah dan Fauzia, setelahnya perhatian kita akan terbetot seluruhnya pada kisah Fauzan dan Iskandar. Sampai-sampai muncul pertanyaan, jadi siapa tokoh utamanya? Tampak ada perpindahan sentral cerita di sini, seolah-olah romantika antara Miftah dan Fauzia hanyalah bungkus dari persoalan yang lebih besar.

Sudut pandang yang berbeda-beda dalam novel ini juga menimbulkan kebingungan tersendiri. Sebab, tidak ada pemisahan babak yang jelas saat berganti tokoh atau sudut pandang bercerita.

Kita tidak menemukan, misalnya, nama Fauzan di sudut kiri atas kala dia kebagian menceritakan kisahnya. Ditambah lagi, pada bagian Fauzan, per tama-tama sempat dipakai sudut pandang orang ketiga, sebelum akhirnya diganti setelah cara abahnya bercerita dianggap tidak enak oleh Fauzia. Apa ini disadari belakangan oleh pengarang atau memang direncanakan demikian?

Di luar kekurangan yang ada, termasuk beberapa diksi yang saya anggap kurang tepat dan nama istri Fuad yang berbeda (Hanifa atau Halima), novel ini cukup menjanjikan. Jika Mahfud terus melakukan pengamatan yang teliti dan rutin, tentu kita bisa berharap dia bisa mengikuti jejak Ahmad Tohari.

Kisah-kisah masyarakat desa dengan segala problematikanya yang menyentuh didukung dengan riset yang kuat akan menjadi hiburan dan pengetahuan yang berharga di tengah serbuan urbansentrisme. Selamat membaca. (*)

Kambing dan Hujan secara umum memberikan gambaran yang sangat menarik tentang suatu desa di Jawa

lengkap dengan kondisi sosial, politik, agama, dan persinggungannya dengan

keadaan mutakhir.

DI kepala saya terbayang satu adegan: Miftah dan Fauzia duduk berhadapan di depan meja, kemudian Fauzia melontarkan satu pertanyaan, ’’ Terus, bagaimana nasib kita, Mif?’’.

Kala membaca halaman awal Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan, barangkali pembaca sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sebuah kisan roman –sebagaimana tertulis di sampul buku ini.

Ciri- cirinya sudah diberikan, yaitu dua anak manusia berlawanan jenis tampak mengalami kesulitan memperjuangkan cinta mereka. Dengan segera, tampak bahwa kedua tokoh kita ini berasal dari keluarga yang sangat bertolak belakang. Bahkan, memiliki Tuhan dan nabi yang sama saja tidak cukup mengikis perbedaan itu.

Berawal dari titik tolak inilah, kemudian pembaca diajak masuk pada situasi yang lebih kompleks: persoalan desa, agama, dan sosial kultural masyarakat yang menjadi latar dalam novel pemenang pertama Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 ini.

Satunya Nahdliyin dan satu lagi Muhammadiyah. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Sejenak, kita diajak bernapak tilas ke belakang, yakni ketika muncul gerakan pembaharu di Centong, desa yang menjadi latar tempat tinggal tokohtokoh kita.

Dikisahkan Iskandar, bapak Miftah, dan teman-temannya yang dibimbing oleh Cak Ali berupaya melakukan pemurnian Islam dari cara-cara yang mereka anggap kuno. Tentu saja upaya itu mendapat tentangan dari para orang tua yang merasa diobrak-abrik tradisinya oleh ’’anak-anak yang tak jelas dari mana ilmunya.’’

Sampai suatu ketika, terjadi insiden kala salat Jumat. Para remaja yang bersemangat menolak memakai kopiah yang dianggap hanya ciri orang Melayu. Mereka juga tidak melaksanakan salat sunah di antara dua khotbah karena menilai tidak ada tuntunannya.

Pembangkangan itu berakibat runyam, tentu saja. Akibatnya, berdirilah dua masjid di desa itu. Satu disebut Masjid Selatan –yang memakai cara-cara lama– dan satu lagi Masjid Utara.

Clifford Geertz dalam Agama Jawa mengatakan antara kaum konservatif dan modern agak bermusuhan satu sama lain. Keduanya sedikit banyak membagi masyarakat Islam ke dalam dua golongan.

Disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah modern, sedangkan yang pertama (NU) tradisional. Geertz menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tradisional adalah, ’’ Ya, misalnya kita suka mengadakan slametan, kita menyukai cara-cara lama, memakai sandal kayu dan sarung. Kita berpegang teguh kepada adat orang tua dan nenek moyang (2014, 212)’’. 1

Slametan dalam dunia Jawa adalah upacara inti yang menonjol. Mereka percaya bahwa ’’slametan menjaga Anda dari makhluk-makhluk halus sehingga mereka tidak mengganggu Anda’’.

Orang Jawa mengenal banyak istilah untuk makhluk halus. Ada memedi, lelembut, dedemit, tuyul, dan danyang. Kepercayaan ini memberikan pemahaman yang luas dan penjelasan yang simbolik dalam dunia pikir orang Jawa.

Maka, lihatlah kala Iskandar dkk ingin menebang pohon mahoni milik Manan di dekat kuburan, mereka tidak berhasil. Pohon ini menolak roboh. Terpaksa Guru Mahmud dipanggil. Sang guru datang sambil menghardik, membalikkan kepongahan anak-anak muda itu. ’’Menjadi orang Islam modern itu bukan berarti mengabaikan semua hal yang tidak masuk akal, tahu kalian?’’ (Ikhwan, 2015, 117).

Di tengah pergolakan antara kaum kolot dan modern, tiba-tiba pecah tragedi 1965. Tentu saja Mahfud mau tidak mau harus membahas ini. Sebab, kalau tidak, kisahnya akan menjadi tidak masuk akal.

Dalam kekalutan, kota kecil Centong –seperti kota lainnya di Jawa Tengah dan Timur– mengalami pengalaman pahit yang memaksa mereka untuk waspada. Satuan hansip dibentuk. Fauzan, bapak Fauzia, dipanggil pulang dari pesantren sebelum tuntas belajar.

Semangat para orang tua untuk bersatu menghadapi kuminis seolah menghadapi tembok tebal dari kaum modern. Perbedaan pandang antara Iskandar dan Fauzan dewasa kini tidak bisa lagi selesai dengan saling kelahi, kemudian tertawa. Maka, mereka, dengan bermacam-macam persoalan yang muncul kemudian, seolah menjadi musuh.

Sayang, ketegangan di antara kedua tokoh ini menular pada jamaah masjid mereka. Antara Selatan dan Utara tercipta konflik yang tidak henti-hentinya atas dasar agama, menciptakan permusuhan sampai ke generasi yang lahir selanjutnya.

Kambing dan Hujan secara umum memberikan gambaran yang sangat menarik tentang suatu desa di Jawa lengkap dengan kondisi sosial, politik, agama, dan persinggungannya dengan keadaan mutakhir. Pada bagian awal, pengarang memakai sudut pandang si maha tahu, lantas berpindah ke sudut pandang aku tokoh utama.

Jika pada awalnya kita terpaku pada Miftah dan Fauzia, setelahnya perhatian kita akan terbetot seluruhnya pada kisah Fauzan dan Iskandar. Sampai-sampai muncul pertanyaan, jadi siapa tokoh utamanya? Tampak ada perpindahan sentral cerita di sini, seolah-olah romantika antara Miftah dan Fauzia hanyalah bungkus dari persoalan yang lebih besar.

Sudut pandang yang berbeda-beda dalam novel ini juga menimbulkan kebingungan tersendiri. Sebab, tidak ada pemisahan babak yang jelas saat berganti tokoh atau sudut pandang bercerita.

Kita tidak menemukan, misalnya, nama Fauzan di sudut kiri atas kala dia kebagian menceritakan kisahnya. Ditambah lagi, pada bagian Fauzan, per tama-tama sempat dipakai sudut pandang orang ketiga, sebelum akhirnya diganti setelah cara abahnya bercerita dianggap tidak enak oleh Fauzia. Apa ini disadari belakangan oleh pengarang atau memang direncanakan demikian?

Di luar kekurangan yang ada, termasuk beberapa diksi yang saya anggap kurang tepat dan nama istri Fuad yang berbeda (Hanifa atau Halima), novel ini cukup menjanjikan. Jika Mahfud terus melakukan pengamatan yang teliti dan rutin, tentu kita bisa berharap dia bisa mengikuti jejak Ahmad Tohari.

Kisah-kisah masyarakat desa dengan segala problematikanya yang menyentuh didukung dengan riset yang kuat akan menjadi hiburan dan pengetahuan yang berharga di tengah serbuan urbansentrisme. Selamat membaca. (*)

Spoiler for FR di detik.com:

Romeo dan Juliet dari Desa Santri | Is Mujiarso - detikhot | Selasa, 23/06/2015 15:40 WIB[/B]

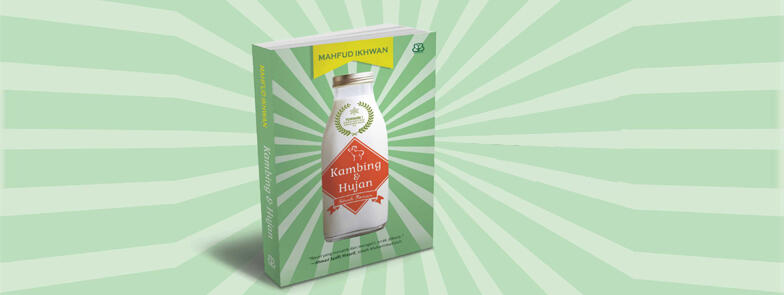

Sampul yang catchy dan judul yang unik —menyandingkan kambing dengan hujan?— barangkali akan menjadi satu-satunya alasan orang membeli buku ini. Nama pengarangnya memang masih sayup-sayup di telinga. Sebelumnya ia memang pernah merilis novel berjudul ‘Ulid Tak Ingin ke Malaysia’ (2009) namun tak cukup bergema di pentas sastra. Nama Mahfud Ikhwan tiba-tiba menjadi pemberitaan luas di pengujung tahun lalu, ketika diumumkan sebagai Pemenang I Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Kini, naskah tersebut diterbitkan dan telah beredar di toko buku sehingga bisa dinikmati oleh sidang pembaca.

Dalam berbagai pemberitaan kala itu disebutkan bahwa naskah berjudul ‘Kambing dan Hujan’ tersebut mengangkat kisah cinta remaja NU dan Muhammadiyah. Terdengar begitu menantang, bukan? Aroma “cinta terlarang” memang langsung terasa sejak cerita dibuka. Namun, menyebut bahwa ini “kisah cinta remaja” ternyata tidaklah sepenuhnya benar. Kisah dibuka dengan sepasang anak muda yang saling jatuh cinta, Mif dan Fauzia, yang tengah bertekad harus segera mencari jalan penyelesaian dari persoalan mereka, karena tidak bisa terus-menerus lari dan menghindar. Masalah apa?

Dari sinilah, cerita “yang sesungguhnya” bergulir. Dengan panggung sebuah desa santri di Jawa Timur, keluarga Mif dan keluarga Fauzia adalah Montague dan Capulet dalam kisah cinta abadi karya Shakespeare. Bapak-bapak mereka dulu, Is dan Mat, berseteru, awalnya karena perbedaan “ideologi”. Namun, novel ini memberi pembacanya lebih dari yang bisa diharapkan. Pertentangan dua sahabat di tengah drama ketegangan antara tradisi versus modernitas berkembang secara tak terduga menjadi persaingan memperebutkan seorang perempuan.

Asmara Mif dan Fauzia membongkar kembali luka lama itu, sekaligus menjadi pintu masuk bagi terjadinya sebuah ziarah ke masa lalu untuk menata kembali masa depan. Dengan latar waktu yang terbentang dari masa kini ke belakang hingga ke masa pra-tragedi 1965, tak pelak novel ini menjadi sebuah risalah sejarah sosial yang merekam banyak kejadian penting dalam perjalanan politik bangsa. Desa Centong dan para penghuninya adalah miniatur dari Indonesia, yang tengah mengalami transformasi dan perubahan sosial-politik besar-besaran, yang tak jarang harus ditanggung dengan rasa sakit.

Tentu saja, sebuah novel bukan dokumen sejarah ataupun risalah sosial. Namun, kekentalan unsur-unsur di luar “fiksi” dalam novel ini ada kalanya tak bisa ditolak, menjadikan teks ‘Kambing dan Hujan’ terasa sebagai sebuah reportase atau hasil penelitian. Untungnya, Mahfud tak hanya berkisah dengan lancar namun juga mengemasnya dengan teknik yang matang. Keberaniannya untuk mengolah detail, dan bukan menggali sensasi pada peristiwa-peristiwa besar nan mengguncang, menjadi pertaruhan untuk membuat novel ini tak membosankan. Dan, lagi-lagi kabar gembiranya, Mahfud berhasil.

Terlihat benar bahwa pembuat novel ini bukanlah seorang penulis “bakat alam” yang hanya menggantungkan diri pada jargon kekinian generasi digital bahwa “semua orang bisa menulis” atau bahkan “menulis itu gampang”. Lewat novel ini Mahfud seolah menunjukkan bahwa menulis itu sulit, dan ia melakukannya dengan benar. Narasinya mengalir, dengan sudut pandang yang “seenaknya” berganti-ganti secara mengejutkan; hanya penulis dengan kematangan teknik dan kekayaan referensi yang bisa melakukan itu dengan demikian baiknya.

Di ranah film, publik pernah dibuat terpesona oleh kisah cinta ala Romeo-Juliet karya sutradara Andibachtiar Yusuf yang dengan menggelitik mengangkat kisah cinta anggota dua kubu penggemar klup sepak bola yang merupakan musuh abadi, Viking dan Jakmania. Hasilnya adalah sebuah drama yang keras dan bergelora. Pada ‘Kambing dan Hujan’ pembaca akan mendapatkan kenikmatan lebih, dengan gaya penuturan ala Kisah 1001 Malam yang mengikat rasa penarasan, sekaligus efektif menggerakkan motif-motif para karakternya. Inilah sebuah narasi yang ditarik-ulur dengan jeda-jeda yang diperhitungkan, dan dirajut dengan sabar; rapi dan lembut.

Bila semua kisah cinta pada dasarnya memang kisah Romeo dan Juliet, maka novel ini telah menampilkan versinya semanis kisah klasik, sekaligus mampu menghindari klise layaknya karya-karya kontemporer yang terbaik. Realitas masa kini dikonfirmasi dengan memori masa lalu. Bertemu (kembali) sebagai dua remaja tetangga desa yang tengah menginjak dewasa, menulis opini di Jawa Pos, kesibukan pulang-pergi Surabaya-Jogja naik bus Sumber Kencono, wisuda, memperjuangkan cinta; itulah masa kini bagi Mif dan Fauzia. Sementara, terbentang di belakang mereka, sejarah para bapak sebagai pengembala kambing, kegembiraan membeli kitab untuk pertama kali, pergi dari desa untuk menuntut ilmu, lalu tiba-tiba semua tak lagi sama di masa mereka menginjak usia paro-baya. Puncak keharuan terjadi ketika Is dan Mat, dua lelaki yang kini telah berumur itu, akhirnya bertemu untuk melepas ego masing-masing demi cinta anak mereka. ‘Kambing dan Hujan’ adalah potret bening pergeseran generasi.

Namun, jika sampai di sini barangkali Anda mengira bahwa akhir novel ini mudah ditebak, tunggulah kejutan berikutnya. Dibaca dalam momen Ramadan, novel ini jadi terasa semakin “kontekstual”, karena tak luput mendokumentasikan perbedaan penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal, disertai dengan saling ledek antara dua kubu yang kocak-sinis-sengit. Bagaimana pun, NU tetaplah NU dan Muhammadiyah tetaplah Muhammadiyah. Is dan Mat boleh saja akhirnya berdamai. Dan, Mif dan Fauzia punya anak. Tapi, di satu sisi, ada orangtua yang tak mau punya cucu yang kelak tak bisa baca kitab kuning dan memimpin tahlilan.

Sementara, di sisi lain, ada orangtua yang tak mau punya cucu yang salat (masih) pakai qunut, dan mendirikan Salat Jumat dengan dua kali adzan. Dengan kata lain, novel ini tak lantas berpretensi menganggap bahwa, atas nama generasi yang telah berubah, perbedaan-perbedaan dalam praktik keagamaan itu menjadi tidak relevan. Sebaliknya, perbedaan itu tetap ditampilkan apa adanya, dengan porsi yang “adil”, dan dibiarkan untuk tetap ada di sana.

Sampul yang catchy dan judul yang unik —menyandingkan kambing dengan hujan?— barangkali akan menjadi satu-satunya alasan orang membeli buku ini. Nama pengarangnya memang masih sayup-sayup di telinga. Sebelumnya ia memang pernah merilis novel berjudul ‘Ulid Tak Ingin ke Malaysia’ (2009) namun tak cukup bergema di pentas sastra. Nama Mahfud Ikhwan tiba-tiba menjadi pemberitaan luas di pengujung tahun lalu, ketika diumumkan sebagai Pemenang I Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Kini, naskah tersebut diterbitkan dan telah beredar di toko buku sehingga bisa dinikmati oleh sidang pembaca.

Dalam berbagai pemberitaan kala itu disebutkan bahwa naskah berjudul ‘Kambing dan Hujan’ tersebut mengangkat kisah cinta remaja NU dan Muhammadiyah. Terdengar begitu menantang, bukan? Aroma “cinta terlarang” memang langsung terasa sejak cerita dibuka. Namun, menyebut bahwa ini “kisah cinta remaja” ternyata tidaklah sepenuhnya benar. Kisah dibuka dengan sepasang anak muda yang saling jatuh cinta, Mif dan Fauzia, yang tengah bertekad harus segera mencari jalan penyelesaian dari persoalan mereka, karena tidak bisa terus-menerus lari dan menghindar. Masalah apa?

Dari sinilah, cerita “yang sesungguhnya” bergulir. Dengan panggung sebuah desa santri di Jawa Timur, keluarga Mif dan keluarga Fauzia adalah Montague dan Capulet dalam kisah cinta abadi karya Shakespeare. Bapak-bapak mereka dulu, Is dan Mat, berseteru, awalnya karena perbedaan “ideologi”. Namun, novel ini memberi pembacanya lebih dari yang bisa diharapkan. Pertentangan dua sahabat di tengah drama ketegangan antara tradisi versus modernitas berkembang secara tak terduga menjadi persaingan memperebutkan seorang perempuan.

Asmara Mif dan Fauzia membongkar kembali luka lama itu, sekaligus menjadi pintu masuk bagi terjadinya sebuah ziarah ke masa lalu untuk menata kembali masa depan. Dengan latar waktu yang terbentang dari masa kini ke belakang hingga ke masa pra-tragedi 1965, tak pelak novel ini menjadi sebuah risalah sejarah sosial yang merekam banyak kejadian penting dalam perjalanan politik bangsa. Desa Centong dan para penghuninya adalah miniatur dari Indonesia, yang tengah mengalami transformasi dan perubahan sosial-politik besar-besaran, yang tak jarang harus ditanggung dengan rasa sakit.

Tentu saja, sebuah novel bukan dokumen sejarah ataupun risalah sosial. Namun, kekentalan unsur-unsur di luar “fiksi” dalam novel ini ada kalanya tak bisa ditolak, menjadikan teks ‘Kambing dan Hujan’ terasa sebagai sebuah reportase atau hasil penelitian. Untungnya, Mahfud tak hanya berkisah dengan lancar namun juga mengemasnya dengan teknik yang matang. Keberaniannya untuk mengolah detail, dan bukan menggali sensasi pada peristiwa-peristiwa besar nan mengguncang, menjadi pertaruhan untuk membuat novel ini tak membosankan. Dan, lagi-lagi kabar gembiranya, Mahfud berhasil.

Terlihat benar bahwa pembuat novel ini bukanlah seorang penulis “bakat alam” yang hanya menggantungkan diri pada jargon kekinian generasi digital bahwa “semua orang bisa menulis” atau bahkan “menulis itu gampang”. Lewat novel ini Mahfud seolah menunjukkan bahwa menulis itu sulit, dan ia melakukannya dengan benar. Narasinya mengalir, dengan sudut pandang yang “seenaknya” berganti-ganti secara mengejutkan; hanya penulis dengan kematangan teknik dan kekayaan referensi yang bisa melakukan itu dengan demikian baiknya.

Di ranah film, publik pernah dibuat terpesona oleh kisah cinta ala Romeo-Juliet karya sutradara Andibachtiar Yusuf yang dengan menggelitik mengangkat kisah cinta anggota dua kubu penggemar klup sepak bola yang merupakan musuh abadi, Viking dan Jakmania. Hasilnya adalah sebuah drama yang keras dan bergelora. Pada ‘Kambing dan Hujan’ pembaca akan mendapatkan kenikmatan lebih, dengan gaya penuturan ala Kisah 1001 Malam yang mengikat rasa penarasan, sekaligus efektif menggerakkan motif-motif para karakternya. Inilah sebuah narasi yang ditarik-ulur dengan jeda-jeda yang diperhitungkan, dan dirajut dengan sabar; rapi dan lembut.

Bila semua kisah cinta pada dasarnya memang kisah Romeo dan Juliet, maka novel ini telah menampilkan versinya semanis kisah klasik, sekaligus mampu menghindari klise layaknya karya-karya kontemporer yang terbaik. Realitas masa kini dikonfirmasi dengan memori masa lalu. Bertemu (kembali) sebagai dua remaja tetangga desa yang tengah menginjak dewasa, menulis opini di Jawa Pos, kesibukan pulang-pergi Surabaya-Jogja naik bus Sumber Kencono, wisuda, memperjuangkan cinta; itulah masa kini bagi Mif dan Fauzia. Sementara, terbentang di belakang mereka, sejarah para bapak sebagai pengembala kambing, kegembiraan membeli kitab untuk pertama kali, pergi dari desa untuk menuntut ilmu, lalu tiba-tiba semua tak lagi sama di masa mereka menginjak usia paro-baya. Puncak keharuan terjadi ketika Is dan Mat, dua lelaki yang kini telah berumur itu, akhirnya bertemu untuk melepas ego masing-masing demi cinta anak mereka. ‘Kambing dan Hujan’ adalah potret bening pergeseran generasi.

Namun, jika sampai di sini barangkali Anda mengira bahwa akhir novel ini mudah ditebak, tunggulah kejutan berikutnya. Dibaca dalam momen Ramadan, novel ini jadi terasa semakin “kontekstual”, karena tak luput mendokumentasikan perbedaan penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal, disertai dengan saling ledek antara dua kubu yang kocak-sinis-sengit. Bagaimana pun, NU tetaplah NU dan Muhammadiyah tetaplah Muhammadiyah. Is dan Mat boleh saja akhirnya berdamai. Dan, Mif dan Fauzia punya anak. Tapi, di satu sisi, ada orangtua yang tak mau punya cucu yang kelak tak bisa baca kitab kuning dan memimpin tahlilan.

Sementara, di sisi lain, ada orangtua yang tak mau punya cucu yang salat (masih) pakai qunut, dan mendirikan Salat Jumat dengan dua kali adzan. Dengan kata lain, novel ini tak lantas berpretensi menganggap bahwa, atas nama generasi yang telah berubah, perbedaan-perbedaan dalam praktik keagamaan itu menjadi tidak relevan. Sebaliknya, perbedaan itu tetap ditampilkan apa adanya, dengan porsi yang “adil”, dan dibiarkan untuk tetap ada di sana.

Spoiler for FR bolehmerokok.com:

BUKAN KISAH CINTA TAK SAMPAI Kalau bukan karena perkelahian di balai desa, bisa jadi roman ini mengikuti kisah romeo juliet dan kisah-kisah cinta tak sampai lainnya. Ya, sebuah perkelahian yang menjadi pemecah kebuntuan komunikasi dua keluarga, lebih tepatnya dua orang tua selama 40 tahun. Ah, jangan lupa, sebungkus rokok yang mencairkan kekakuan obrolan dua sahabat lama soal kehidupan masa lalu, juga masa depan anak mereka.

Sebelumnya, buntunya komunikasi dua keluarga ini hampir membuat Mif dan Fauzia putus asa dalam memperjuangkan cinta mereka berdua. Perbedaan ideologi dalam beragama di dua keluarga tersebut (awalnya) dianggap sebagai tantangan terbesar dalam kisah cinta mereka. Mif yang anak seorang pimpinan Muhammadiyah hendak mempersunting Fauzia yang anak pimpinan Nahdatul Ulama. Sebuah hal yang hampir mustahil terlaksana.

Meski dalam perjalanannya, terkuak juga kalau konflik dua sahabat ini bukan sekadar persoalan perbedaan ideologi, namun berkembang menjadi persaingan memperebutkan seorang perempuan. Bukan sekadar ketegangan antara tradisi versus modernitas, tapi juga soal gengsi.

Melalui Mif dan Fauzia lah, Mahfud Ikhwan, penulis roman ini mencoba menampilkan konflik sosial antara dua organisasi keagamaan terbesar yang masih terjadi. Melalui sebuah kisah cinta, tergambarlah kehidupan sosial masyarakat yang hidup berdampingan dalam sebuah perbedaan.

Sebagai novel yang memenangkan sayembara Dewan Kesenian Jakarta, roman ini membuktikan pada pembaca kualitas seorang Mahfud Ikhwan dalam dunia kesusastraan Indonesia. Narasi yang mengalir, pergantian sudut pandang yang rapi, dan kedalaman materi membuktikan kalau roman ini tidak dikerjakan dengan mudah. Dibutuhkan riset lapangan yang cukup untuk menggambarkan bagaimana kehidupan dua ideologi itu hidup berdampingan.

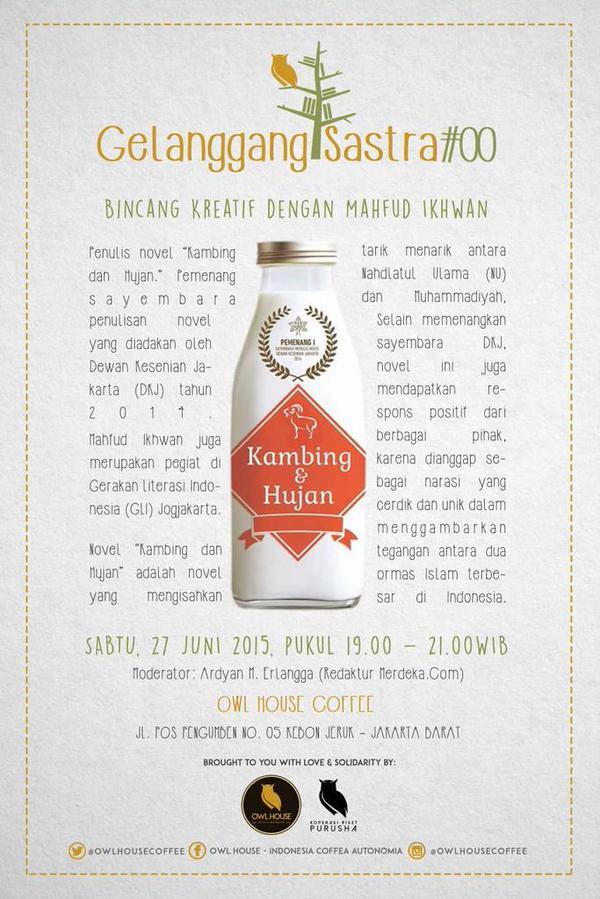

Dalam sebuah diskusi di Owl House Coffee dua pekan lalu, Mahfud Ikhwan sendiri mengungkapkan kalau ia sendiri memerlukan bertanya pada beberapa orang terkait materi yang diangkatnya ini. “Meski saya hidup dalam lingkungan seperti itu, saya tetap perlu menanyakan beberapa hal pada orang yang lebih paham,” jelas Mahfud.

Memainkan alur maju mundur, jalan cerita novel ini sangat sulit ditebak. Ditambah pergantian sudut pandang dari tokoh-tokoh yang ada, kemampuan penulis menggali informasi dari tokoh-tokoh yang kemudian muncul semakin membuktikan kualitas naskah yang ditulis dalam kurun 10 tahun ini.

Novel ini semakin kontekstual ketika anda baca disaat-saat seperti ini. Menjelang lebaran, akan hadir perdebatan mengenai penentuan 1 syawal. Setiap malam ramadan, akan ada dua jemaah yang solat tarawih dengan 11 rakaat maupun 23 rakaat. Artinya, perubahan generasi tidak lantas membuat perbedaan-perbedaan dalam praktik keagamaan itu menjadi tidak relevan.

Dan dalam hal inilah, Mahfud dianggap mampu menampilkan perbedaan itu dalam porsi yang adil. Meski Mahfud sendiri menyatakan bahwa dia sendiri memijakkan kaki di salah satu sisi. “Seandainya anda baca dengan teliti, anda akan tahu dimana saya berdiri,” tegas Mahfud. Kalau begitu, silahkan anda baca sendiri.

Sebelumnya, buntunya komunikasi dua keluarga ini hampir membuat Mif dan Fauzia putus asa dalam memperjuangkan cinta mereka berdua. Perbedaan ideologi dalam beragama di dua keluarga tersebut (awalnya) dianggap sebagai tantangan terbesar dalam kisah cinta mereka. Mif yang anak seorang pimpinan Muhammadiyah hendak mempersunting Fauzia yang anak pimpinan Nahdatul Ulama. Sebuah hal yang hampir mustahil terlaksana.

Meski dalam perjalanannya, terkuak juga kalau konflik dua sahabat ini bukan sekadar persoalan perbedaan ideologi, namun berkembang menjadi persaingan memperebutkan seorang perempuan. Bukan sekadar ketegangan antara tradisi versus modernitas, tapi juga soal gengsi.

Melalui Mif dan Fauzia lah, Mahfud Ikhwan, penulis roman ini mencoba menampilkan konflik sosial antara dua organisasi keagamaan terbesar yang masih terjadi. Melalui sebuah kisah cinta, tergambarlah kehidupan sosial masyarakat yang hidup berdampingan dalam sebuah perbedaan.

Sebagai novel yang memenangkan sayembara Dewan Kesenian Jakarta, roman ini membuktikan pada pembaca kualitas seorang Mahfud Ikhwan dalam dunia kesusastraan Indonesia. Narasi yang mengalir, pergantian sudut pandang yang rapi, dan kedalaman materi membuktikan kalau roman ini tidak dikerjakan dengan mudah. Dibutuhkan riset lapangan yang cukup untuk menggambarkan bagaimana kehidupan dua ideologi itu hidup berdampingan.

Dalam sebuah diskusi di Owl House Coffee dua pekan lalu, Mahfud Ikhwan sendiri mengungkapkan kalau ia sendiri memerlukan bertanya pada beberapa orang terkait materi yang diangkatnya ini. “Meski saya hidup dalam lingkungan seperti itu, saya tetap perlu menanyakan beberapa hal pada orang yang lebih paham,” jelas Mahfud.

Memainkan alur maju mundur, jalan cerita novel ini sangat sulit ditebak. Ditambah pergantian sudut pandang dari tokoh-tokoh yang ada, kemampuan penulis menggali informasi dari tokoh-tokoh yang kemudian muncul semakin membuktikan kualitas naskah yang ditulis dalam kurun 10 tahun ini.

Novel ini semakin kontekstual ketika anda baca disaat-saat seperti ini. Menjelang lebaran, akan hadir perdebatan mengenai penentuan 1 syawal. Setiap malam ramadan, akan ada dua jemaah yang solat tarawih dengan 11 rakaat maupun 23 rakaat. Artinya, perubahan generasi tidak lantas membuat perbedaan-perbedaan dalam praktik keagamaan itu menjadi tidak relevan.

Dan dalam hal inilah, Mahfud dianggap mampu menampilkan perbedaan itu dalam porsi yang adil. Meski Mahfud sendiri menyatakan bahwa dia sendiri memijakkan kaki di salah satu sisi. “Seandainya anda baca dengan teliti, anda akan tahu dimana saya berdiri,” tegas Mahfud. Kalau begitu, silahkan anda baca sendiri.

Spoiler for Penampakan kegiatan menyambut Kambing dan Hujan:

Spoiler for Posters:

Spoiler for Diskusi dan Bedah buku:

Mahfud Ikhwan ngabuburead bersama Klub Baca Buku Jogja di Mooikitchen, Terban, Yogyakarta

dari kiri-kanan: Opan (editor), Teguh Affandi (peresensi), dan Mahfud Ikhwan sedang siaran di RRI Pro2. Yang berkerudung di belakang itu Lulu Rahadi, penyiarnya.

Buku karya Mahfud Ikhwan sedang dibahas oleh Hairus Salim dan Teguh Affandi di Togmas Jogja

Dramatic reading oleh sejumlah mahasiswa di Jogja

Nyonyah dan Agan, Terima kasih sudah membaca.

Sementara ini dulu ya.

Ane akan update terus. Tapi pelan-pelan sajaaa..

Diubah oleh iogia 22-08-2015 02:22

0

6.4K

Kutip

37

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan