- Beranda

- Komunitas

- Entertainment

- The Lounge

inilah pahlawan hak asasi manusia di negri tercinta kita +pict

TS

sfsiddiq

inilah pahlawan hak asasi manusia di negri tercinta kita +pict

Quote:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Quote:

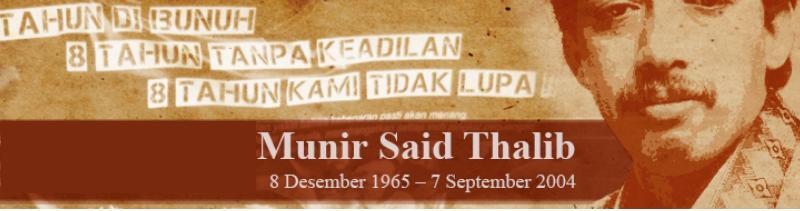

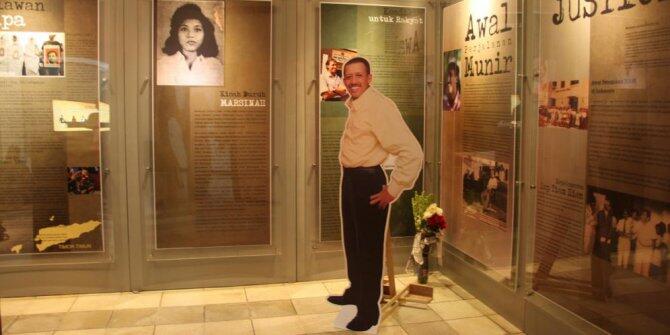

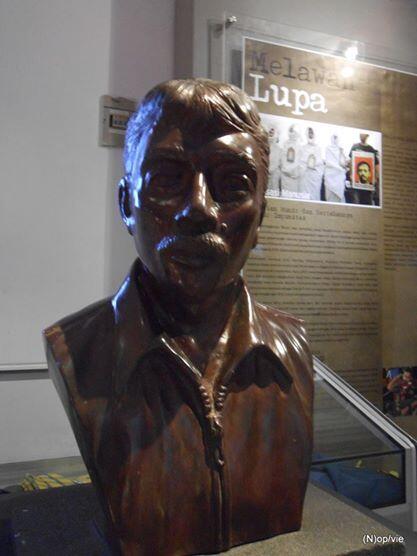

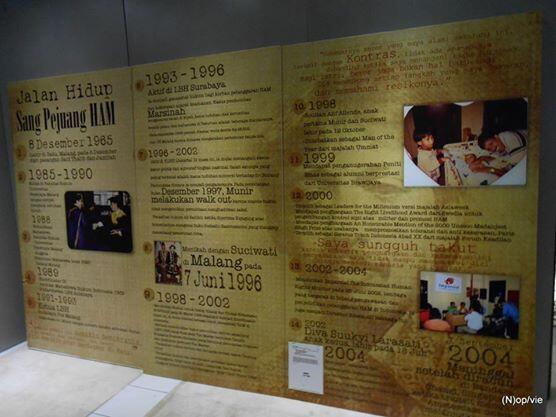

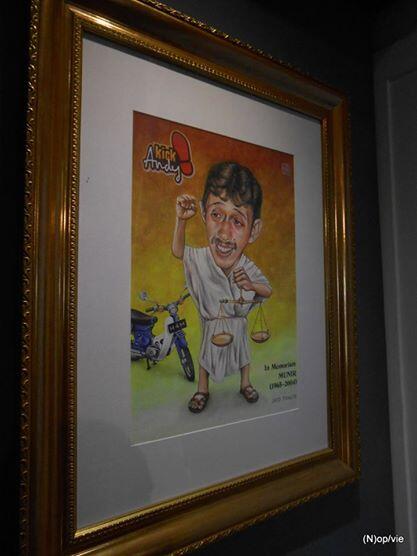

Munir Said Thalib

(lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 – meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, 7 September 2004 pada umur 38 tahun) adalah pria keturunan Arab yang juga seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.

Saat menjabat Dewan Kontras namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Kopassus. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar.

Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu.

Istri Munir, Suciwati

Spoiler for klik:

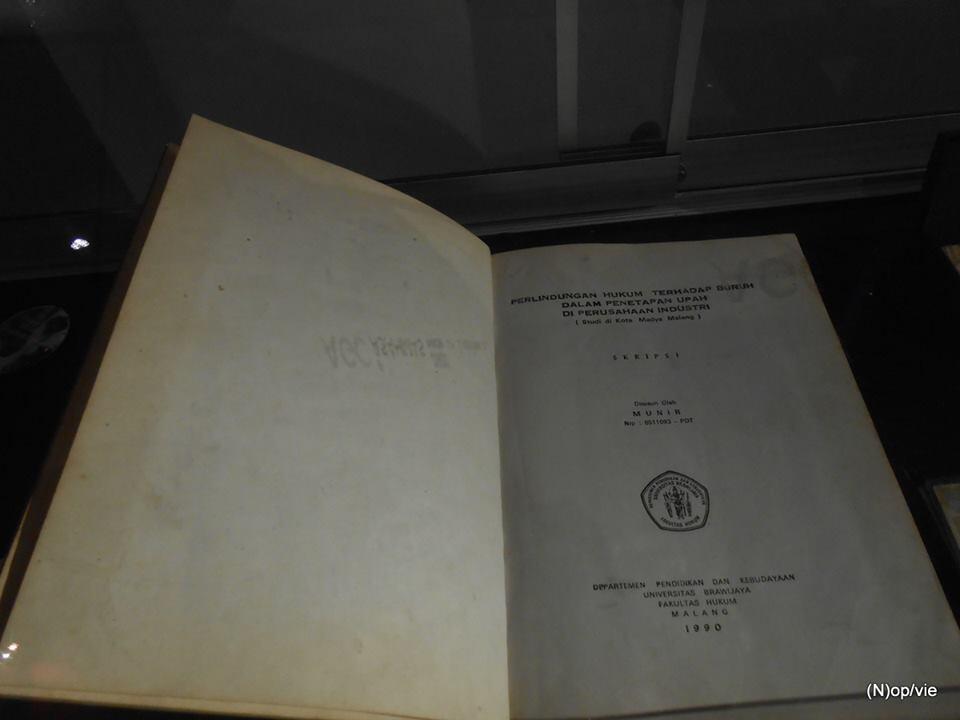

Karir hukum Munir ditentukan saat pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas, ia memiliki dua pilihan.

Pertamasaat diterima di jurusan IPA maka ia akan melanjutkan ke fakultas teknik, sedangkan jika tidak diterima di IPA maka ia akan melanjutkan ke fakultas hukum. Takdir kemudian memilih jalan yang

kedua, ia tidak diterima di jurusan IPA dan pada akhirnya ia masuk ke fakultas hukum Universitas Brawijaya. Ketika masuk ke jurusan hukum ia sama sekali tidak mempunyai pandangan tentang profesi hukum serta tidak mengenal satu pun sarjana hukum dari Indonesia.

Ia sempat mengikuti berbagai kegiatan selama kuliah antara lain:

*Ketua Senat Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1988.

*Koordinator IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia 1989.

*Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Universitas Brawijaya Malang, 1988.

*Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1988.

*Sekretaris Al Irsyad cabang Malang 1988.

* Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ketertarikan Munir selanjutnya terhadap persoalan hukum, tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, banyak dipengaruhi setelah pertemuannya dengan Bambang Sugianto seorang demonstran. Kemudian dari pertemuan tersebut, mereka berdua intens sering melakukan diskusi mengenai masalah hukum serta Munir mulai lebih sering membaca buku-buku mengenai permasalahan perburuhan.

Selepas Kuliah

Munir kemudian memulai karirnya dengan berbekal pengalamannya sebagai aktivis kampus, dengan bergabung menjadi tenaga relawan (volunteer) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sejak 1989. Tahun 1991 Munir kemudian menjadi Ketua LBH Surabaya Pos Malang. Setelah itu ia diposisikan sebagai koordinator divisi perburuhan dan divisi sipil serta politik di LBH Surabaya (1992 – 1993). Kemudian ia menjabat Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya (1993 – 1995).

Selepas dari LBH Surabaya, Munir menjabat sebagai direktur LBH Semarang (1996). Kemudian ia pada tahun 1996 ditempatkan sebagai sekretaris bidang operasional YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Mulai 1997 – 2001, ia ditempatkan sebagai wakil ketua YLBHI bidang operasional. Selama aktivitasnya diberbagai macam LBH baik yang di Surabaya maupun di Jakarta, Munir memposisikan dirinya sebagai seorang pengacara yang berpihak terhadap humanisme. Ia membela orang-orang yang tertindas, yang menjadi korban kesewenang-wenangan oknum militer dan kuasa politik, atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan agama, suku, etnis, dan kelas sosial para korban. Ia menjadikan kemanusiaan sebagai tema sentral perjuangannya.

Hal itu terlihat dari beberapa kasus pembelaan yang dilakukan Munir selama ia malang melintang di LBH, antara lain:

Penasihat hukum warga Nipah, Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer 1993.

Penasihat hukum sebelas buruh PT Catur Putra Surya (CPS) Sidoarjo teman Marsinah yang diberhentikan secara paksa kepada perusahaan dan pihak Kodim melalui hukum perdata.

Penasihat hukum keluarga Marsinah yang dianiaya terlebih dahulu sebelum dibunuh.

Penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus PT Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan (1995).

Penasihat hukum Muhadi supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap petugas polisi di Madura, Jawa Timur (1994).

Penasihat hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatan Sri Bintang Pamungkas sebagai dosen di Universita Indonesia (1997).

Spoiler for klik:

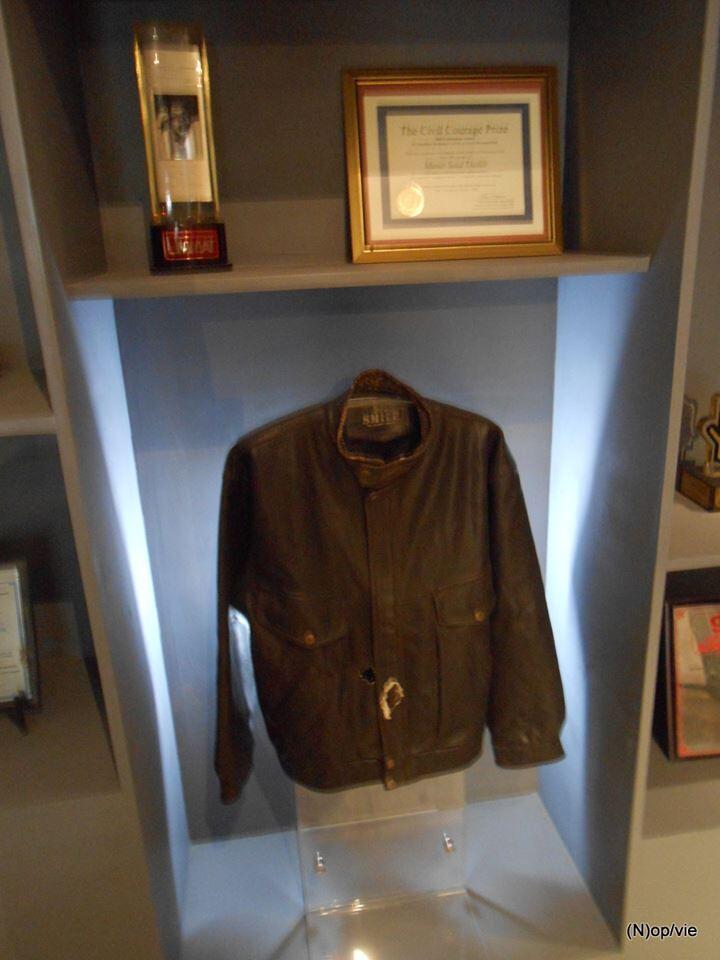

Penghargaan

Sebagai seorang aktivis HAM nama Munir bukan hanya dikenal di tingkat nasional tetapi juga sudah cukup dikenal di dunia internasional. Itu terlihat dari beberapa penghargaan yang sudah diterimanya baik itu ketika berkarir di LBH maupun di Kontras.

Berikut penghargaan atas jasanya di dunia HAM:

- Sebagai Leaders for the Millenium pilihan Asia Week tahun 2000

-Man of The Year dari Majalah Ummat tahun 1998.

-Seratus tokoh Indonesia Abad XX dari majalah Forum Keadilan.

-Penganugerahan peniti emas sebagai alumni berprestasi dari Universitas Brawijaya tahun 1999.

-The Right Livelihood Award (alternative nobel prizes) dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi HAM.

-An Honourable Mention of the 2000 Unesco Madanjeet Singh Prize atas usahanya mempromosikan toleransi dan anti kekerasan, Paris, November 2000.

Kontras sebagai organisasi yang dipimpinnya juga tidak terlepas dari berbagai penghargaan, antara lain:

- Suardi Tasrif Award tahun 1998 dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak-hak informasi kepada masyarakat atas pelanggaran HAM.

- Serdadu Award (1998) dari organisasi para seniman dan pemusik jalanan Jakarata, atas upayanya dalam mempromosikan penegakan HAM.

-Yap Thiam Hien Award tahun 1998 sebuah penganugrahan paling bergengsi di bidang HAM di Indonesia.

-Kontras menjadi anggota dan partisipan AFAD, sebuah jaringan kerja organisasi yang mengadvokasi kasus orang hilang se Asia – Pacific.

Sebagai seorang aktivis HAM nama Munir bukan hanya dikenal di tingkat nasional tetapi juga sudah cukup dikenal di dunia internasional. Itu terlihat dari beberapa penghargaan yang sudah diterimanya baik itu ketika berkarir di LBH maupun di Kontras.

Berikut penghargaan atas jasanya di dunia HAM:

- Sebagai Leaders for the Millenium pilihan Asia Week tahun 2000

-Man of The Year dari Majalah Ummat tahun 1998.

-Seratus tokoh Indonesia Abad XX dari majalah Forum Keadilan.

-Penganugerahan peniti emas sebagai alumni berprestasi dari Universitas Brawijaya tahun 1999.

-The Right Livelihood Award (alternative nobel prizes) dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi HAM.

-An Honourable Mention of the 2000 Unesco Madanjeet Singh Prize atas usahanya mempromosikan toleransi dan anti kekerasan, Paris, November 2000.

Kontras sebagai organisasi yang dipimpinnya juga tidak terlepas dari berbagai penghargaan, antara lain:

- Suardi Tasrif Award tahun 1998 dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak-hak informasi kepada masyarakat atas pelanggaran HAM.

- Serdadu Award (1998) dari organisasi para seniman dan pemusik jalanan Jakarata, atas upayanya dalam mempromosikan penegakan HAM.

-Yap Thiam Hien Award tahun 1998 sebuah penganugrahan paling bergengsi di bidang HAM di Indonesia.

-Kontras menjadi anggota dan partisipan AFAD, sebuah jaringan kerja organisasi yang mengadvokasi kasus orang hilang se Asia – Pacific.

Spoiler for klik:

Misteri Kematian

Selepas dari kontras, Munir kemudian mendirikan organisasi baru bernama Imparsial. Munir banyak menghabiskan waktunya di tempat ini sebagai seorang Direktur Eksekutif sejak 2001 - 2004. Berbeda dengan Kontras yang fokus menangani kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang banyak terjadi dan menimbulkan korban jiwa yang banyak. Imparsial lebih banyak bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Ketika sedang menjabat di Imparsial pula, Munir kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana mengenai hukum di Utrecht, Belanda selama satu tahun. Munir berangkat pada 6 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 974. Ia berangkat melalui bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh istrinya Suciwati, para penumpang dipersilahkan masuk ke dalam pesawat pada pukul 21.30. Munir meninggal di pesawat di wilayah udara Rumania setelah berulang kali mondar mandir ke toilet untuk buang air dan muntah-muntah. Kemudian jenasah Munir diotopsi pihak Belanda dan ternyata ditemukan racun Arsenik yang melebihi dosis di dalam tubuhnya. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia ditangkap lah Pollycarpus Budihari Priyanto dan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan bukti-bukti yang diungkapkan oleh istri Munir.

Beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Belanda, menurut kesaksian istrinya di pengadilan Pollycarpus Budihari Priyanto atau akrab dipanggil Polly (seorang pilot Garuda yang ditugaskan menjadi extra crew dalam penerbangan ke Belanda) sempat menghubungi Munir dengan tujuan memonitor aktivitas Munir. Munir sendiri merasa tidak enak karena keberangkatannya ke Belanda diketahui Polly. Polly sendiri dikemudian hari ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Munir beserta dengan Muchdi Prawiro Pranjono (Muchdi PR). Kedua tersangka ini divonis hukuman yang berbeda-beda, Polly dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara kemudian mengajukan banding ke MA dan dipotong masa tahanan sebanyak 14 tahun dan sudah keluar di tahun 2013 ini. Sedangkan untuk Muchdi PR yang baru ditangkap di bulan september 2008 kemudian setelah disidangkan di pengadilan dianggap tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Munir dan kemudian dibebaskan di tahun 2008 juga.

Terseretnya nama Muchdi karena ia menjabat sebagai Deputi V BIN/Penggalangan pada tahun 2001 – 2005. Muchdi dianggap merupakan otak dari terbunuhnya Munir karena dianggap memiliki dendam pribadi dengannya. Munir merupakan salah satu aktivis HAM yang membongkar kasus penculikan para aktivis reformasi 1998 yang melibatkan tim Mawar yang didalamnya terdapat Muchdi. Semenjak terbongkarnya kasus itu karir militer Muchdi kemudian berhenti. Aktivitas Munir juga dianggap oleh orang-orang BIN menggangu dan membuat mereka menjadi tidak nyaman.

Sampai sekarang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih belum menemui titik terang, karena beberapa tokoh yang menjadi otak pembunuhannya belum tertangkap dan masih berkeliaran secara bebas. Bahkan menempati jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Kasus kematian Munir ini menjadi contoh sempurna wajah penegakan hukum di Indonesia pasca orde Baru, khususnya bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang melibatkan aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegakan hukum yang seharusnya bekerja atas serangkaian aturan pasti, ternyata masih juga ditarik ke sana ke sini oleh kepentingan politik.

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Kasus Marsinah

Adalah ikon buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan aparat militer dalam catatan sejarah perburuhan di Indonesia. Ia ditemukan mati secara mengenaskan pada 8 Mei 1993 dalam usia 24 tahun setelah “hilang” selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Hasil otopsi yang dilakukan RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, menyebutkan bahwa penyebab kematiannya diakibatkan penganiayaan berat terhadap dirinya.

Marsinah bekerja sejak tamat SMA. Tuntutan hidup menyebabkannya melepas cita-cita melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Ia berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik tempatnya bekerja. Sebagai buruh, Marsinah harus beberapa kali pindah tempat kerja dari satu pabrik ke pabrik satunya. Gajinya jauh dari cukup. Pada 1990 ia bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Rungkut, Surabaya. Di tempat inilah nalar kritik Marsinah mulai muncul. Ia tidak pernah menjadi anggota aktivis buruh. Bersama teman-temannya, Marsinah menuntut pembentukan unit serikat pekerja formal (SPSI). Keterlibatannya dalam aksi itu menjadikan alasan pemindahannya ke pabrik PT CPS di Porong, Sidoarjo pada 1992.

Di Sidoarjo ia aktif membela hak buruhyang terlibat pemogokan. Ia mengirim surat ke pihak perusahaan atas pemanggilan oleh pihak Kodim yang berujung pemecatan secara paksa terhadap 11 orang buruh. Ia berencana mengadukan kasus itu kepada pamannya yang berprofesi sebagai Jaksa di Surabaya. Tetapi rencananya tidak sempat terwujud karena pembunuhan terhadap dirinya.

Kematian Marsinah meninggalkan misteri. Yudi Susanto sebagai pemilik perusahaan tempat Marsinah bekerja dan beberapa orang staf yang dituduh membunuhnya, divonis bebas murni dari hukuman oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung. Hasil penyidikan menyebutkan bahwa tiga hari sebelum dinyatakan tewas, Marsinah sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang ditahan pihak Kodim.

Sekitar pukul 10 malam tanggal 6 Mei 1993, Marsinah “hilang” sampai kemudian ditemukan dalam keadaan tewas. Hingga kini belum ada upaya serius untuk membongkar kematian Marsinah.

Kasus Marsinah menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Kasus yang menimpa Marsinah ini kemudian kembali terjadi di tahun 1997 yang menimpa seorang wartawan Harian Bernas bernama Fuad M. Syarifuddin alias Udin. Pada 1993 Yayasan Pusat Hak Asasi Manusia menganugerahinya Yap Tiam Hiem Award.

Keadilan masih temaram dalam kasus Marsinah.

Adalah ikon buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan aparat militer dalam catatan sejarah perburuhan di Indonesia. Ia ditemukan mati secara mengenaskan pada 8 Mei 1993 dalam usia 24 tahun setelah “hilang” selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Hasil otopsi yang dilakukan RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, menyebutkan bahwa penyebab kematiannya diakibatkan penganiayaan berat terhadap dirinya.

Marsinah bekerja sejak tamat SMA. Tuntutan hidup menyebabkannya melepas cita-cita melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Ia berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik tempatnya bekerja. Sebagai buruh, Marsinah harus beberapa kali pindah tempat kerja dari satu pabrik ke pabrik satunya. Gajinya jauh dari cukup. Pada 1990 ia bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Rungkut, Surabaya. Di tempat inilah nalar kritik Marsinah mulai muncul. Ia tidak pernah menjadi anggota aktivis buruh. Bersama teman-temannya, Marsinah menuntut pembentukan unit serikat pekerja formal (SPSI). Keterlibatannya dalam aksi itu menjadikan alasan pemindahannya ke pabrik PT CPS di Porong, Sidoarjo pada 1992.

Di Sidoarjo ia aktif membela hak buruhyang terlibat pemogokan. Ia mengirim surat ke pihak perusahaan atas pemanggilan oleh pihak Kodim yang berujung pemecatan secara paksa terhadap 11 orang buruh. Ia berencana mengadukan kasus itu kepada pamannya yang berprofesi sebagai Jaksa di Surabaya. Tetapi rencananya tidak sempat terwujud karena pembunuhan terhadap dirinya.

Kematian Marsinah meninggalkan misteri. Yudi Susanto sebagai pemilik perusahaan tempat Marsinah bekerja dan beberapa orang staf yang dituduh membunuhnya, divonis bebas murni dari hukuman oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung. Hasil penyidikan menyebutkan bahwa tiga hari sebelum dinyatakan tewas, Marsinah sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang ditahan pihak Kodim.

Sekitar pukul 10 malam tanggal 6 Mei 1993, Marsinah “hilang” sampai kemudian ditemukan dalam keadaan tewas. Hingga kini belum ada upaya serius untuk membongkar kematian Marsinah.

Kasus Marsinah menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Kasus yang menimpa Marsinah ini kemudian kembali terjadi di tahun 1997 yang menimpa seorang wartawan Harian Bernas bernama Fuad M. Syarifuddin alias Udin. Pada 1993 Yayasan Pusat Hak Asasi Manusia menganugerahinya Yap Tiam Hiem Award.

Keadilan masih temaram dalam kasus Marsinah.

Spoiler for klik:

Kasus Waduk Nipah

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi saat pemerintah Orde Baru memasuki masa akhir kekuasaannya adalah kasus tewasnya empat petani di Sampang, Madura. Kasus yang dikenal dengan peristiwa Waduk Nipah itu terjadi pada 25 September 1993, lima bulan setelah terjadinya pembunuhan Marsinah.

Konflik bermula dari permasalahan tanah milik masyarakat Nipah yang akan dijadikan waduk. Tanah bagi masyarakat Nipah bukan hanya bermakna ekonomis melainkan juga bermakna kultural. Makna kultural tanah dipahami mereka sebagai sebuah posaka (pusaka) peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan. Pemaknaan lokal masyarakat Nipah mengenai tanah inilah yang tidak dipahami oleh pemerintah. Pemerintah hanya melihat bahwa masyarakat Nipah yang meliputi 8 desa membutuhkan sebuah waduk irigasi untuk meningkatkan penghasilan pertanian mereka menjadi dua kali lipat. Karena pemerintah melihat wilayah Nipah itu hanya sebagai hamparan lahan kering.

Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya tanah milik mereka sendiri. Proses pembebasan tanah diawali dengan pengukuran tanah bukannya melalui musyawarah. Hal ini meresahkan petani, ketika keinginan mereka untuk memperoleh informasi yang transparan dan musyawarah dengan benar justru dianggap sebagai langkah melawan pemerintah dan dianggap anti-pembangunan. Pemerintah kemudian melancarkan ancaman dan intimidasi lewat SK Bupati Sampang No. 89 tahun 1993 yang isinya akan melibatkan aparat keamanan dalam proses pembebasan tanah.

Pada 26 Agustus 1993 para petani penolak, Hudhori, Ma’ruf, Masruki, dan Mar’i dipanggil ke Koramil Banyuates mereka diinterogasi dan setelah itu dibawa ke Kodim serta ditahan selama dua hari. Kemudian pada 20 September 1993 dalam forum penyuluhan Bupati dan Muspida Sampang, masyarakat menyatakan keberatan untuk menjual tanahnya. Pada saat itu sempat terjadi pemaksaan cap jempol oleh aparat. Bupati Sampang yang bernama Bagus Hinayana yang mengancam siapa saja yang menghalangi pembangunan proyek waduk Nipah akan ditembak.

Pada 24 September 1993 saat dilakukan pengukuran lagi oleh BPN yang melibatkan Koramil Banyuates, Kodim 0828 Sampang, Polsek Banyuates, dan Polres Sampang, masyarakat Nipah yang sudah diancam sebelumnya tetap melakukan penolakan dan protes terhadap pengukuran tersebut. Karena itu pengukuran dibatalkan tetapi salah seorang aparat sebelum pergi sempat memberi peringatan “Awas! Untuk pengukuran besok jangan ada yang keluar. Nanti akan ditembak!”.

Keesokan harinya 25 September 1993 Tim dari BPN dibantu Kepala Desa Planggaran Barat serta aparat desa kembali melakukan pengukuran dengan membawa senjata tajam, tim ini juga didampingi oleh 20 0rang terdiri dari polisi dan tentara dengan senjata lengkap. Kemudian masyarakat dari beberapa desa bergerak serempak untuk meminta pembatalan pengukuran.Secara tiba-tiba tanpa memberi peringatan terjadi penembakan oleh aparat keamanan kepada masyarakat yang melakukan penolakan. Banyak korban jiwa dalam peristiwa penembakan, tiga orang meninggal dunia, satu orang luka berat (kemudian meninggal di rumah sakit), tiga orang luka ringan. Intimidasi terus berlanjut, korban penembakan tidak bisa langsung diambil oleh warga karena dijaga oleh aparat keamanan. Pada keesokan harinya, jenazah baru bisa diambil dan dikebumikan

Kasus Waduk Nipah pada akhirnya tidak diusut sampai tuntas. Tidak ada peradilan yang digelar bagi pelaku penembakan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Para pelaku hanya dikenai sanksi mutasi. Itulah kenyataan yang terjadi pada masa Orde Baru, hukum berjalan tidak adil dan tidak bebas dari intevensi penguasa.

Hukum tunduk pada kemauan politik penguasa.

Spoiler for klik:

Quote:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

Spoiler for klik:

0

15.8K

Kutip

99

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan