- Beranda

- Komunitas

- Story

- Stories from the Heart

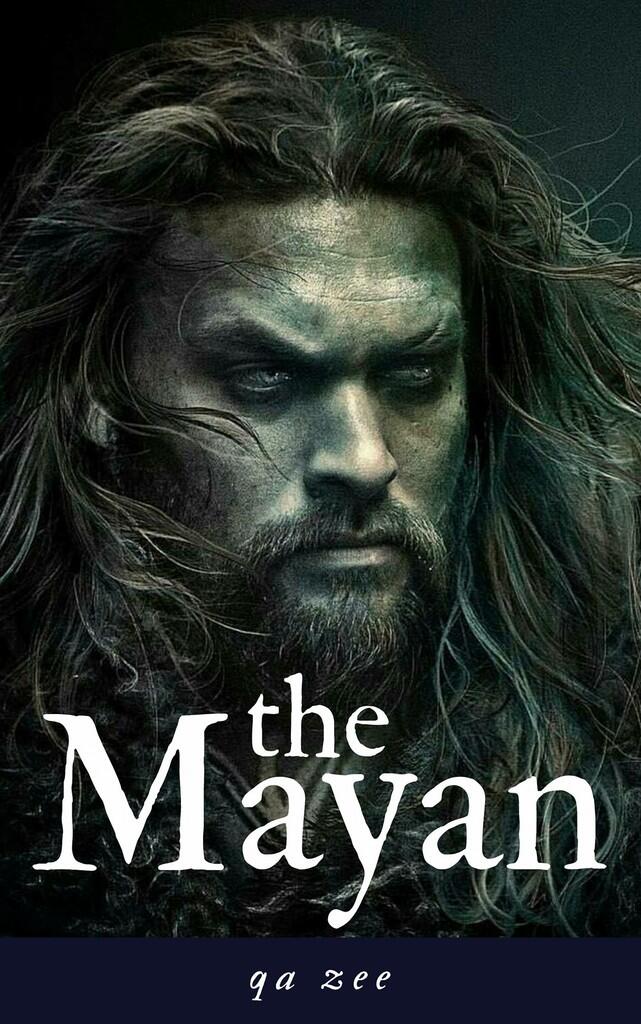

THE MAYAN - Bab 1

TS

qazee.author

THE MAYAN - Bab 1

Gelas seng berpola lurik putih hijau muda disimpan pelan di atas meja kayu oleh pemiliknya, bunyinya berdentang menandakan isinya kosong. “Neng, puntén eusikeun ieu gelas tos kosong,”1suara dari mulut kakek tua terdengar bergetar ketika memanggil cucunya.

Seorang perempuan kecil berusia 9 tahun keluar dari pintu kaca bergaya belanda kental, mendatangi kakeknya yang sedang duduk membaca koran di kursi rotan tua reyot di halaman rumput depan rumah. “Bade entéh atanapi kopi, Bah?”2

“Kopi hideung tong digulaan,”3 jawabnya.

“Muhun, Bah.”4 Perempuan kecil itu mengambil gelas yang dimaksud dan berlari kecil membuat rambutnya yang diikat kuncir dua bergoyang.

“Neng … Neng Sofie puntén …”5 Si Kakek memanggil kembali, “puntén éta kaléng pang kadieukeun, Abah hoyong udud sakeudeung mah.”6 Jari si Kakek menunjuk sebuah kotak kaleng hitam di dekat pot bunga berisi tanaman dollar, letaknya tepat di atas pagar semen setinggi 50 sentimeter yang memisahkan halaman keramik rumah dengan halaman rumput dimana si Kakek selalu bersantai di sore hari.

Sofie menyimpan kaleng hitam tersebut di atas meja dan berlari memasuki rumah, mengambil apa yang diminta kakeknya.

Kakek yang terlihat sangat uzur itu segera membuka kotak kaleng yang berisi tembakau dan daun kawung kering. Sesaat setelah membuka kaleng, si kakek mendekatkan hidungnya dan mengisap aroma tembakau kuat-kuat. Senyumannya merekah, memperlihatkan dua baris gusi yang telah kehilangan hampir seluruh penghuninya, menyembul dua gigi di bagian bawah, berjarak antar satu dengan yang lain, dan itupun tinggal menunggu waktu untuk segera tanggal.

Tangan si Kakek mengambil sejumput tembakau kering dan satu lembar daun kawung, mulutnya bernyanyi jangjawokan7 sunda sembari tangannya cekatan memilin keduanya untuk menjadi sebuah rokok kretek.

“Pupur aing pupur panyambur,

Panyambur panyangling rupa,

Nyalin rupa ti déwata,

Nyalin sari ti widadari,

Nya tarang lancar mentrangan,

Nya halis katumbirian,

Nya irung kuwung-kuwungan,

Dideuleu ti hareup sieup,

Disawang ti tukang lenjang,

Ditilik ti gigir lenggik,

Mangka welas mangsa asih ka nu dipupur,

Diténjo ku saider buana kabéh.”

Panyambur panyangling rupa,

Nyalin rupa ti déwata,

Nyalin sari ti widadari,

Nya tarang lancar mentrangan,

Nya halis katumbirian,

Nya irung kuwung-kuwungan,

Dideuleu ti hareup sieup,

Disawang ti tukang lenjang,

Ditilik ti gigir lenggik,

Mangka welas mangsa asih ka nu dipupur,

Diténjo ku saider buana kabéh.”

Lidahnya dia julurkan sebagai sentuhan terakhir pengganti lem alami. Tiba-tiba rokok yang sebentar lagi selesai terjatuh dari jari jemari keriput miliknya. Tubuhnya kaku, kepalanya yang mendongak ke langit, peci hitam yang menutupi rambut si Kakek, yang seluruhnya putih, terjatuh. Mata keriputnya mengernyit, dengan terburu-buru dia mengambil tongkat kayu coklat tua bermata naga dan berdiri, terpapah menjauhi rumah menuju ujung tanah miliknya yang menjorok ke sebuah tebing curam. Di hadapannya terhampar bukit perkebunan teh bagai kumpulan ombak naik turun menyaksikan sang Kakek berdiri dengan ketiga kakinya, gemetar nanar melihat langit cerah. Bibirnya terbuka setengah, kemudian ditutupnya dengan segera. Rahangnya naik turun dengan mulut tertutup seumpama sedang mengunyah permen karet.

Kakek tua itu menancapkan tongkat kayu di tanah dengan mudahnya dalam sekali hentakan sehingga berdiri kokoh, kedua tangannya diangkat, kesepuluh jarinya digerakan gemetar tidak karuan, menghitung sesuatu sedang mulutnya komat-kamit berbisik dengan mata yang menerawang ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba badannya terhuyung ke belakang beberapa langkah sampai akhirnya sang Kakek tersentak sadar dan kembali pada pijakan. “Panon poe nincak kana tambaga …”8

Kepalanya bagai terantuk batu yang menyebabkan ingatannya melayang ke masa lalu dan teringat akan sebuah wasiat dari leluhurnya, Prabu Siliwangi :

“

Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup.

Leungit dayeuhna, leungit nagarana.

Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay.

Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir!

Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui.

Nya bisa, ngan mapayna kudu make amparan.

Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna.

Mudu arédan heula.

”

Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup.

Leungit dayeuhna, leungit nagarana.

Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay.

Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir!

Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui.

Nya bisa, ngan mapayna kudu make amparan.

Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna.

Mudu arédan heula.

”

“Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau berbicara.”

Matanya menerawang, butir-butir air mata berkumpul di pelupuknya yang telah keriput kusut. Kakek uzur ini paham bahwa apa yang tertulis dalam Uga Wangsit Siliwangiyang telah diterima dari kakek buyutnya secara turun menurun tidaklah bisa serta merta diterjemahkan secara pengertian kasat mata, terkias ribuan bahkan jutaan makna dan hanya orang-orang berpikirlah yang akan memahami maksud terdalam.

Kakinya goyang, tidak kuat menahan beban tubuhnya. Tangannya meraih kembali tongkat kayu naga yang menancap cukup dalam di atas tanah, mencoba menariknya. Tongkatnya bergeming, tidak bergerak sama sekali. Si Kakek menarik napas, mengumpulkan tenaga untuk menarik tongkatnya yang tertancap dalam. “Hmmpp …” Tenaganya habis, tongkatnya masih berdiri tegak di tempatnya. Beberapa menit dia mencoba untuk menariknya tetapi nihil, tongkat naga tersebut tampak enggan untuk beranjak dari tempatnya berdiri.

Tangannya memerah, akhirnya si Kakek berteriak meminta tolong, “Ambu … Ambuuuu … Tulungan Abah!”9

“Abah, kunaon?” Istrinya keluar rumah, tangannya membawa kopi hitam pesanan. Kain batik yang melilit kaki tidak mengganggu saat dia berlari mendekati suaminya. “Aya naon? Sok rareuwas kieu.”10

“Ieu tulungan pang nyabutkeun iteuk Abah,”11 tunjuknya.

Dengan wajah kebingungan, sang Istri menarik tongkat kayu tersebut dalam sekali tarikan dan berhasil dengan mudahnya, “Dasar geus aki-aki, pira nyabut nu kieu wae kudu menta tulung. Cik atuh, Aceng, geus kolot mah cicing di imah tong sagawayah kaluar leuleumpangan.”12

“Gandéng siah, Iceu! Ka salaki teh teu sopan! Kitu patut …”13

Pantat Ambu Iceu bergoyang ke kiri ke kanan menggoda sang suami yang sepuluh tahun lebih tua darinya.

“Eh … dasar Iceu suriceu, teu era eta geus kolot kikituan?”14

“Baé we, kumaha urang, Aceng suraceng,”15 ucap ambu Iceu.

Lima anak-anak dengan usia beragam dari 3 sampai 13 tahun, termasuk Sofie, mengintip dari balik jendela. Semuanya tertawa terbahak-bahak melihat kakek neneknya melakukan hal konyol dan saling mengejek seperti biasa.

Sebelum masuk ke dalam rumah, abah Aceng melihat langit, sekali lagi. Mulutnya tertarik ke bawah, “Budak Angon … Duh Gusti nu Agung, manawi teh bade lami keneh,”16 tangan kurusnya menyeka air mata yang menurun di pipinya yang telah menipis dan tubuhnya pun menghilang ditelan pintu.

***

1 “Neng, tolong isikan gelas, ini sudah kosong.

2 “Mau teh atau kopi, Bah?”

3 “Kopi hitam tanpa gula.”

4 “Baik, Bah.”

5 “Neng … Neng Sofie tolong …”

6 “Tolong bawakan kaleng di sana, Abah ingin merokok sebentar. ”

7 Pantun atau Mantra Sunda

8 “Matahari berpijak pada tembaga …”

9 “Ambu … Ambu tolong Abah!”

10 “Ada apa? Mengagetkan saja.”

11 “Tolong cabutkan tongkat Abah.”

12 “Dasar sudah kakek-kakek, hanya mencabut ini harus sampai meminta tolong. Tolonglah, Aceng, jika sudah tua lebih baik diam saja di rumah. Tidak perlu jalan-jalan keluar sembarangan.”

13 “Berisik kamu, Iceu! Tidak sopan ke suami!”

14 “Eh, dasar Iceu suriceu, tidak malu sudah tua berlaku seperti itu?”

15 “Biar saja, terserah saya, Aceng suraceng.”

16 “Anak Gembala … Duh Tuhan Maha Besar, saya pikir masih akan lama.”

*PROLOG dan Lanjutan Cerita di kolom komentar*

Diubah oleh qazee.author 29-12-2017 17:40

topaqwerty memberi reputasi

1

14.3K

127

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan